庭にはその家の人の、

価値観や好み、経験や美意識などなどが、

けっこうはっきり出るものだなあ、と思います。

私の庭づくりのテーマは、

ズバリ「虫が寄ってくる庭、好きな虫の食草のある庭」。

なんといっても朝起きていちばんに見ることができる庭やベランダの植物は、

もっとも身近な虫目の楽しみを与えてくれますから。

アゲハが卵を産みに来てくれるようにレモン、キンカン、サンショ、

ヒメシロコブゾウムシが見つかったときのためにヤツデ、

ナガメのために根から掘り起こして植えたナノハナ、

クロヒカゲチョウの好物ジュズダマ、

ツマグロヒョウモンのためにはパンジー、

アカスジカメムシのためのセリ科の植物、

ヒメジャノメがタマゴを産むイネ科の葉っぱ、

ウドンコ病の野ばらはキイロテントウやクモガタテントウのために

・・・・・・といろいろ育てているのですが、

春になったらもっと虫がくる植物を増やしたいな、

と思いながら本屋で見ていたら

・・・ん?

この本いいかも!

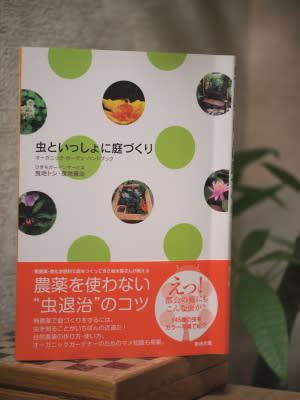

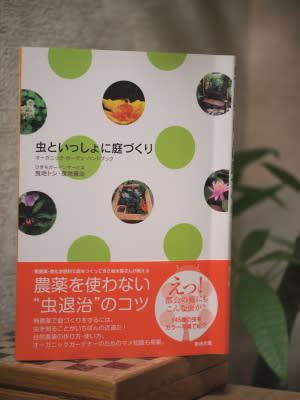

無農薬、無化学肥料で庭をつくってきた植木屋さん、

曳地トシさん、曳地義治さんの『虫といっしょに庭づくり』(築地書館)という本です。

これだけガーデニングや家庭菜園、山歩きなどが人気の今、

虫との付き合いは避けて通れない問題だと常々思っているのですが(みんなどうしているんだろう?)、

なぜか園芸界では、虫との付き合いというのは、

タブー視されてきた問題のようなのです。

去年ある植物雑誌で、

ガーデニングの悩みに虫好きの観点から応える、

という記事に協力したときも担当の編集者が、あるベテラン園芸家から

「園芸雑誌で虫のことを肯定的にやるのはタブー中のタブー」と怒られたそうです・・・・・。

この本はそんな園芸界のタブーに一石も二石も投じたといえる、画期的な本であるのかもしれません。

ふたりの著者はご夫婦で、農薬をつかわない病虫害対策を実践する

「ひちきガーデンサービス」というのを運営しているそうです。

「オーガニックガーデンとは、いつまでもいつまでも庭にいたくなるような、

もうひとつの暮らしの場。(中略)居心地がいいこと、

いろいろな楽しみ方ができること、人間も自然の一部だと感じられることが大切だ」とある。

すごーく、共感。

特に、「いろいろな楽しみ方ができる」っていうところに。

そしてこの本のうれしいところは、いつも目に入る身近な虫たちについて、

ていねいに紹介されていること。

テントウムシについても、たくさんの種類がきれいな写真で紹介されていて、

そのどれがどんな食性で、庭にとってどんな存在であるかが、よくわかる。

ハチのページでは、刺されてすぐに毒を吸い出す「ポイズン・リムーバー」という道具が紹介されており、

これは虫目歩きにもいいなあ、とさっそく観察道具に加えることにしました。

しかし、さすが(?)庭づくりの本。

庭木にとって居てはまずいというものの駆除の方法ではばっさり、と。

―「ビニール袋に入れて、足で踏みつぶす」や

「ゴム手袋をはめた手でつぶす」といった説明が並ぶ。

殺虫剤の代わりに、手で捕殺することがオーガニックガーデンでは大切らしい。

でもアゲハチョウなどは、5齢幼虫などになると踏みつぶす時の感触がつらいので、

なるべく小さいうちに捕殺しよう、とも・・・・

たしかに、私もまるまる太ったアゲハの5齢幼虫を踏みつぶす感触を想像しただけで、いやです。

しかし、農薬散布などと違い、自分の手や足で虫を殺す、

自分の手を汚して他の生き物の命を奪う感覚を知っていることがだいじなのだ、とも。

そしていちばん共感したのが、

「いままでにハマキムシの被害で枯れた木というのを見たことがない」

ときっぱりと言っている一節。

以前テントウムシの幼虫を飼育していたときのこと。

獰猛な食欲をみせる幼虫のために、

毎日近所のアブラムシを集めて回っていました。

中でも大量に見つかるのが、

ほったらかしにされて草ぼうぼうの駐車場のバラの新芽。もうアブラムシがびぃっしり。

こんなにアブラムシがついていたら、このバラの新芽はもうだめだな、と思いながら、

何度もアブラムシだらけの新芽をいただいていたのですが、

しばらくして、テントウムシたちも無事に羽化したころ、近くを通りかかると、

なんとまるで何事もなかったかのように、

バラはしっかり枝を伸ばし、

みごとな赤い花をいくつも咲かせているではありませんか。

猛烈なアブラムシ攻勢にもびくともしない植物ってすごいな~と思ったのでした。

そして、私の虫を呼ぶための庭でも、虫のために植物が枯れちゃった、ということは

よく考えてみると・・・・・ない。

水やりを忘れて枯らしたことはあるけれど。

ハダニのように、じわじわと葉っぱをむしばむものは、葉っぱごと取り除き、

チョウやガの幼虫は小さいうちに飼育ビンにいれるとういことはあるにせよ、

これだけ虫ウェルカムな私の庭で、

植物はちゃんと元気です。

・・・・ということは、虫は一般に人が思っているほど、

害虫ばっかりじゃない、ってことではないだろうか?

常々、なんとなくそう感じていたけれど、この本で

「いままで○○○の被害で枯れた○○○をみたことがない」

と何か所かで力強く書かれているのを読んで、

やっぱり~、と思ったのでした。

この本のおかげで、虫のくる庭づくりも

パワーアップしそうです。

話はかわって・・・・・・

まだちょっと先のことですが、

6月4日(勝手に決めたムシの日)に、京都のガケ書房さんで、

トークショー(池内美絵、有吉立、鈴木海花)&虫愛ずるお茶会&近所の吉田神社の杜でお参りかたがた虫目歩き、

という虫目三昧の一日イベントを計画中です。

詳細は、順次このブログでお知らせしていきますので、ご近所の方はお見逃しなく!

これは雪の前日にカラスノエンドウの新芽に来ていた虫。

拡大してみると、背部にはきらきらした毛が生えているし、

顔周りはどこが目だかわからないような

たった8ミリにしてはすごく複雑な体のつくり。

春は、もう近い!?

虫目歩きから生まれたファンタジー

『バニャーニャ物語』

へはココから!

価値観や好み、経験や美意識などなどが、

けっこうはっきり出るものだなあ、と思います。

私の庭づくりのテーマは、

ズバリ「虫が寄ってくる庭、好きな虫の食草のある庭」。

なんといっても朝起きていちばんに見ることができる庭やベランダの植物は、

もっとも身近な虫目の楽しみを与えてくれますから。

アゲハが卵を産みに来てくれるようにレモン、キンカン、サンショ、

ヒメシロコブゾウムシが見つかったときのためにヤツデ、

ナガメのために根から掘り起こして植えたナノハナ、

クロヒカゲチョウの好物ジュズダマ、

ツマグロヒョウモンのためにはパンジー、

アカスジカメムシのためのセリ科の植物、

ヒメジャノメがタマゴを産むイネ科の葉っぱ、

ウドンコ病の野ばらはキイロテントウやクモガタテントウのために

・・・・・・といろいろ育てているのですが、

春になったらもっと虫がくる植物を増やしたいな、

と思いながら本屋で見ていたら

・・・ん?

この本いいかも!

無農薬、無化学肥料で庭をつくってきた植木屋さん、

曳地トシさん、曳地義治さんの『虫といっしょに庭づくり』(築地書館)という本です。

これだけガーデニングや家庭菜園、山歩きなどが人気の今、

虫との付き合いは避けて通れない問題だと常々思っているのですが(みんなどうしているんだろう?)、

なぜか園芸界では、虫との付き合いというのは、

タブー視されてきた問題のようなのです。

去年ある植物雑誌で、

ガーデニングの悩みに虫好きの観点から応える、

という記事に協力したときも担当の編集者が、あるベテラン園芸家から

「園芸雑誌で虫のことを肯定的にやるのはタブー中のタブー」と怒られたそうです・・・・・。

この本はそんな園芸界のタブーに一石も二石も投じたといえる、画期的な本であるのかもしれません。

ふたりの著者はご夫婦で、農薬をつかわない病虫害対策を実践する

「ひちきガーデンサービス」というのを運営しているそうです。

「オーガニックガーデンとは、いつまでもいつまでも庭にいたくなるような、

もうひとつの暮らしの場。(中略)居心地がいいこと、

いろいろな楽しみ方ができること、人間も自然の一部だと感じられることが大切だ」とある。

すごーく、共感。

特に、「いろいろな楽しみ方ができる」っていうところに。

そしてこの本のうれしいところは、いつも目に入る身近な虫たちについて、

ていねいに紹介されていること。

テントウムシについても、たくさんの種類がきれいな写真で紹介されていて、

そのどれがどんな食性で、庭にとってどんな存在であるかが、よくわかる。

ハチのページでは、刺されてすぐに毒を吸い出す「ポイズン・リムーバー」という道具が紹介されており、

これは虫目歩きにもいいなあ、とさっそく観察道具に加えることにしました。

しかし、さすが(?)庭づくりの本。

庭木にとって居てはまずいというものの駆除の方法ではばっさり、と。

―「ビニール袋に入れて、足で踏みつぶす」や

「ゴム手袋をはめた手でつぶす」といった説明が並ぶ。

殺虫剤の代わりに、手で捕殺することがオーガニックガーデンでは大切らしい。

でもアゲハチョウなどは、5齢幼虫などになると踏みつぶす時の感触がつらいので、

なるべく小さいうちに捕殺しよう、とも・・・・

たしかに、私もまるまる太ったアゲハの5齢幼虫を踏みつぶす感触を想像しただけで、いやです。

しかし、農薬散布などと違い、自分の手や足で虫を殺す、

自分の手を汚して他の生き物の命を奪う感覚を知っていることがだいじなのだ、とも。

そしていちばん共感したのが、

「いままでにハマキムシの被害で枯れた木というのを見たことがない」

ときっぱりと言っている一節。

以前テントウムシの幼虫を飼育していたときのこと。

獰猛な食欲をみせる幼虫のために、

毎日近所のアブラムシを集めて回っていました。

中でも大量に見つかるのが、

ほったらかしにされて草ぼうぼうの駐車場のバラの新芽。もうアブラムシがびぃっしり。

こんなにアブラムシがついていたら、このバラの新芽はもうだめだな、と思いながら、

何度もアブラムシだらけの新芽をいただいていたのですが、

しばらくして、テントウムシたちも無事に羽化したころ、近くを通りかかると、

なんとまるで何事もなかったかのように、

バラはしっかり枝を伸ばし、

みごとな赤い花をいくつも咲かせているではありませんか。

猛烈なアブラムシ攻勢にもびくともしない植物ってすごいな~と思ったのでした。

そして、私の虫を呼ぶための庭でも、虫のために植物が枯れちゃった、ということは

よく考えてみると・・・・・ない。

水やりを忘れて枯らしたことはあるけれど。

ハダニのように、じわじわと葉っぱをむしばむものは、葉っぱごと取り除き、

チョウやガの幼虫は小さいうちに飼育ビンにいれるとういことはあるにせよ、

これだけ虫ウェルカムな私の庭で、

植物はちゃんと元気です。

・・・・ということは、虫は一般に人が思っているほど、

害虫ばっかりじゃない、ってことではないだろうか?

常々、なんとなくそう感じていたけれど、この本で

「いままで○○○の被害で枯れた○○○をみたことがない」

と何か所かで力強く書かれているのを読んで、

やっぱり~、と思ったのでした。

この本のおかげで、虫のくる庭づくりも

パワーアップしそうです。

話はかわって・・・・・・

まだちょっと先のことですが、

6月4日(勝手に決めたムシの日)に、京都のガケ書房さんで、

トークショー(池内美絵、有吉立、鈴木海花)&虫愛ずるお茶会&近所の吉田神社の杜でお参りかたがた虫目歩き、

という虫目三昧の一日イベントを計画中です。

詳細は、順次このブログでお知らせしていきますので、ご近所の方はお見逃しなく!

これは雪の前日にカラスノエンドウの新芽に来ていた虫。

拡大してみると、背部にはきらきらした毛が生えているし、

顔周りはどこが目だかわからないような

たった8ミリにしてはすごく複雑な体のつくり。

春は、もう近い!?

虫目歩きから生まれたファンタジー

『バニャーニャ物語』

へはココから!