火を起こすのが大変だった時代。

囲炉裏の火を年中絶やさずにいて、薄い板の附け木に渡して煮炊きや風呂を沸かしました。

その附け木を売り歩く絵が残っています。

火打金、火打石などが、長方形の火口箱に入れて囲炉裏のそばに常備していたようです。

古民具の専門家でいらした安岡路洋先生の本に載っています。

26㎝。いろり端に常備されていたようです。

外出時に持ち歩いたのがこの「火口笥ほくちげ」です。

火打石を入れた袋は無くなっています。

筒の中に入れる火口は植物から作られました。

乾燥したヤマボクチの葉の裏から綿毛を取りました。

ヨモギも燃える草の意味でモグサとして、皮膚のツボに乗せて火を付けます。

乾燥した葉の裏の綿毛を使いました。

カチッと打って飛び散った火がついた綿毛を、すばやく筒に入れて携帯したのでしょう。

藩費でパリの理系大学に留学していた金沢藩士「清水誠」は、輸入に頼らない国産マッチをとの明治政府から士族授産資金をもとに、明治9年マッチ工場「新燧社(しんすいしゃ)を設立しました。

似せたマッチ工場が乱立し、不良品もたくさん発生しましたがマッチ産業は成功して、輸出するようになりました。

マッチの蒐集品です。

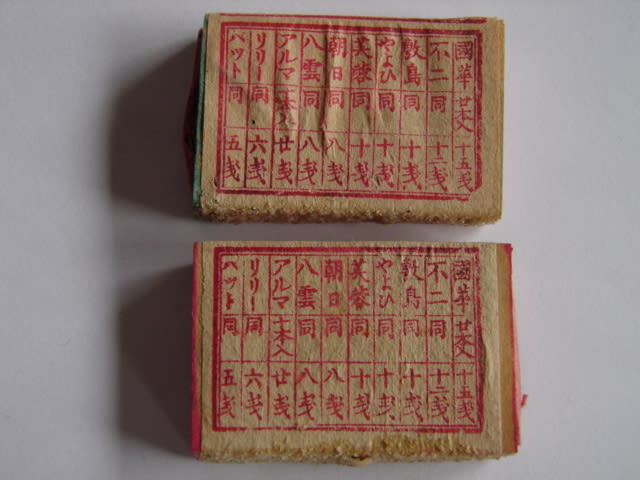

この小さいサイズのマッチ箱はたばこ屋さんの粗品のようです。

裏面にたばこの銘柄と価格があります。

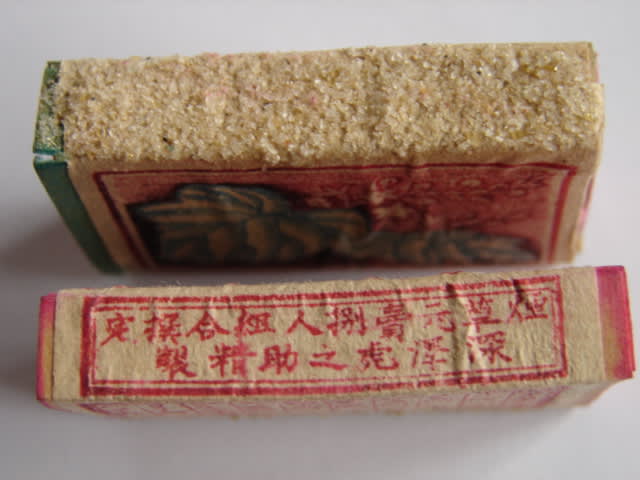

側面です。

薄い板で作られた箱に、紙が貼られています。

中にはこんなマッチが入っていました。製造不良品の様です。

マッチが出始めた頃、それを「でんでら附け木」と言ったと読んだ記憶があります。

木をくりぬいたマッチ入れで蓋の穴から1本づつ出せて、底に紙ヤスリガ付いています。

昔、お店の方が量産してお客さんに差し上げたのかも知れない、他では見かけません。

関東では黒い頭、関西では赤い頭だったとか。

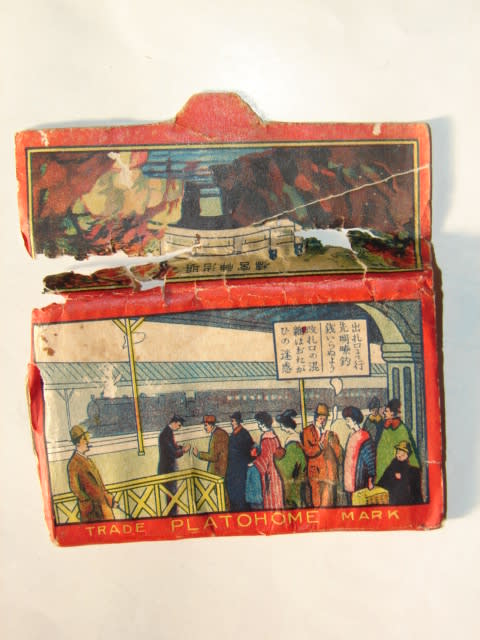

こちらは、なじみの露天商が紙くず同然の扱いでした。

メールで博物館へお尋ねしました。

「駅の売店で売られていたマッチです。

東京大阪間6時間以上、たばこ吸うのに十分な量のマッチです」

よくぞ、残っていましたねとの学芸員さんのご返事で「お宝」に昇格しました。

>レトロの小部屋... への返信

コメントありがとうございます。

趣味で古物を集めました。

不明なことは、図書館で調べるのみです。

収集場所が縁日の露店やアンティークフェアーで、全国から業者が集まります。

業者も、知識があるのか無いのか、お客さんの中に専門家がいたりもするようですが。

いつ、誰が発明して、どんな方法で各地に伝播したのかわかりません。

その中で火口笥の写真が掲載されており、とても興味深く拝見しました。

私はあかりが好きで、あかりと名づけられた物事にはなんでも興味抱くほどです。特に日本のあかりに興味を持っており、現役引退した現在は古灯具や燈明台巡りを楽しみにしてます。

尚、コレクターではないので火口笥などは所有してませんが文献などは少しあります。

火打箱(ひうちばこ)を燧箱と称することは承知していましたが、火口笥なるものがどのようなものか?認識してませんでした。

しかし、「レトロの小部屋」の火口笥とマッチの解説掲載写真を見て、理解できました。ありがとうございました。

もしお分かりでしたら教示いただきたいことあります。

火口笥はいつ頃に、どの地域で用いられていたか?

教示いただけたら幸甚です。

よろしくお願いします。

今年喜寿のあかり大好き人間より

sbk-ochiai@nifty.ne.

jp