奈良散策 第1427弾

2月11日に廣瀬大社の砂かけ祭に行きました。午前中に「殿上の儀」があり、午後からは「庭上の儀」があるのですが、午後からのはまさに砂かけなので、これを避けて午前中の「殿上の儀」だけ見物に行きました。10時半から、本殿で宮司の祝詞奏上が行われ、巫女舞があった後、お田植の所作が始まりました。その続きです。お田植の所作は拝殿を田圃に見立てて、田植えなどの所作を行う儀式です。

最初は苗代づくりです。まず、田人(たひと)が鋤(すき)を使って畔作りをします。

次は鍬(くわ)を持って、畔捏ね(あぜこね)をします。畔捏ねとは田んぼの縁を土で塗り固める作業だそうです。

それから、均し竹(ならしたけ)で、苗代を平らに仕上げていきます。

いつの間にか、巫女さんたちがたすき掛けになっていました。

それから籾撒き(もみまき)です。

次は田人が鍬を持って、世間話的な話をしながら、田圃を巡る所作をします。

それから、苗取りで、巫女さん(早乙女)が神前に供えられた松苗を持ってきます。

いよいよ牛の登場です。田人が牛の面をつけた牛役の後ろに犂(からすき)を取り付けて一周します。その間、牛はもーもー鳴いています。

次は馬杷(まぐわ)をつけて回ります。これらは田作りの作業を表します。

それが終わると、いよいよ早乙女役の巫女さんによる田植えになりました。

人垣でよく見えないので拝殿の横に回ってみました。田植えをしている姿が辛うじて見えました。

関係者は拝殿の中に座っているものとばかり思っていたのですが、本殿の前にもいっぱいいました。

「殿上の儀」が終わったので、境内を少し見て回りました。本殿の前に上が刀になっている旗があったので、拡大してみました。これは四神旗というようです。

境内にはだんだん人が集まってきていました。

この日は雪がちらちらする寒い日だったので、焚火で少し暖まりました。

この後、鳥居の方に行ってみました。

道には「砂かけ祭」の旗が立っていました。

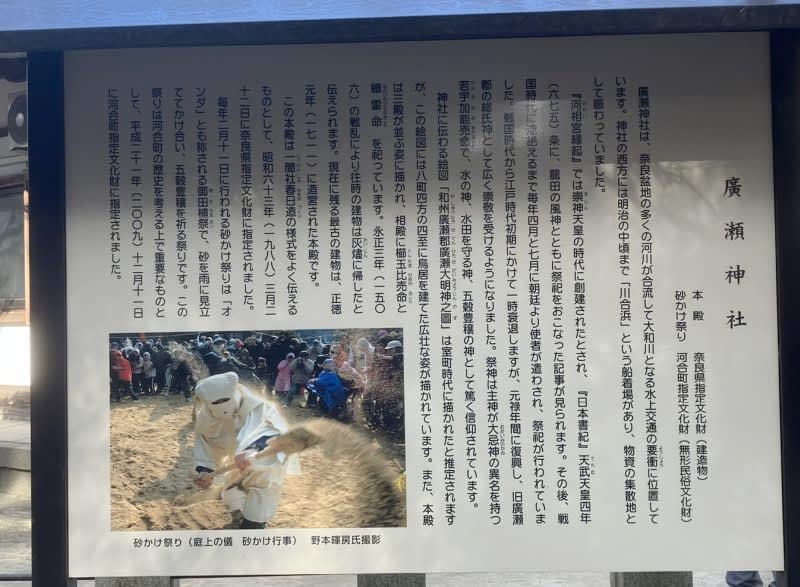

午後からの「庭上の儀」については、廣瀬大社の説明板に写真が載っていました。

そろそろ帰ろうかなと思ったのは11時半ごろでした。驚いたことに、廣瀬神社の前の道は駐車場待ちの車の長い列ができていました。この道は狭いので、帰る車も列をなして止まったままです。神社の駐車場も、付近の会社の駐車場もいっぱいで、途中の道は私道なのか、一車線は駐車に使われていました。ともかくものすごい車の数です。仕方なく、カーナビを使って、別の道から帰ることにしたのですが、これが正解でした。太い道であっという間に家に着きました。