作成日:2021.8.1|更新日:

地域循環共生圏概論 ㉔

--------------------------------------------------

地方創生の鍵となるローカルSDGs=地域

環共生圏ビジネスとは その4.

-------------------------------------------------

各地域が持つポテンシャルを最大限活用しつつ自立・

分散型の社会を作り、それぞれの資源を相互補完しあ

うことで環境・経済・社会課題の解決を目指すローカ

ルSDGs(地域循環共生圈)ビジネス。その根底は、持続

可能な社会が前提にあり、「環境」抜きは語ることがで

きない。2050年脱炭素が叫ばれる中、ローカルSDGs(地

域循環共生圈)ビジネスは、地方創生の鍵として高い

注目を集めています。

❏ 地域循環共生圏のつくり方

グローバルに人も生物も

行き来するする時代

大切なのは地域の固有性を守ること

五箇公一氏は、卒業後は農薬会社に就職し、ダニを駆

除する農薬開発などに従事する。「ダニのような小さ

な生物は世代交代が早く、ゲノムの構造も比較的簡単

だから、進化速度が速い。つまり環境の変化にすぐに

適応し、薬剤に対してもすぐに抵抗性を発達させる」。

そのため、いくら農薬を開発してもすぐに効かなくな

るイタチごっこだったと振り返りえかえり、「害虫に

負けた、と思う。それがきっかけで、研究者人生の方

向を大きく転換した」。それを原点とし、現在在籍す

る国立環境研究所で、侵略的外来生物のリスク評価と

対策手法開発している。今、日本を脅かしているヒア

リに関しても、五箇さんは10年以上も前からそのリス

クを呼びかけていたという。そして、人間が存在する

限り、生態系は崩れ続けるという。では私たちが生態

系を守るためにできることはないのかとの反質に「国

が玄関を閉ざさずとも、各地域の自然や風土といった

固有性を大切にすることが、その地域にすむ生物を守

り、生態系を守ることにつながるはず」と答えていま

す。

出典:環境省_エコジン 2019年12月・2020年1月号 VOL

UME.74, エコジン・インタビュー 五箇公一

人間性を見つめ直し、経済効率優先からの脱却

今年2月24日、NHKの「武内陶子のごごカフェ」のテ

レビ対談で五箇氏は、「現代、特に先進国では野生生

物の脅威からも解放され、文明と経済の発達によって、

人間は個で生きていけるようになり、さらに自分の人

生を謳歌(おうか)するという時間的・資源的余裕が生

まれ、次世代のことよりも、自分自身の人生の悦楽を

最大化する方向に大脳が進化してしまい、他人の事に

関心がない、自分さえよければいいというエゴも生じ

やすくなっているが、今はウイルスを含めた自然界か

ら猛烈な勢いで押し返され始めており、今こそ人間と

して、助け合いの精神による連帯と協調が必要とされ

ている事を理解すべきだと思います。感染する怖さだ

けでなく、貧困などの社会的弱者も多く出る中、人間

社会の多様性を維持するためにも、人と人との共生社

会を目指さなくてはならない。

今はウイルスを含めた自然界から猛烈な勢いで押し返

され始めており、この脅威から逃れるために、感染症

のみならず、気候危機がもたらす異常気象、食糧危機、

資源の枯渇、格差がもたらす国際情勢の不安定など、

様々なリスクが人間社会に迫っており、それは究極的

には、すべて自然環境破壊から派生している。このま

ま地球環境を悪化させ続ければ、脆弱な生物である人

間自身が存続の危機に立つ。従って、持続的な自然共

生社会達成のためには、これまでの経済効率優先のグ

ローバル社会からの脱却を考え、持続的な自然共生社

会達成のため、これまでの経済効率優先のグローバル

社会から脱却し、第一歩として踏む出すべきライフス

タイルが「地産地消」----あらゆる資源やエネルギー

を地域レベルで循環すること----を実行する。つまり

つぎのように集約する。

✨✨✨

農林水産業という一次産業を基軸として、地域密着型

の商工業システム、地域循環型の自然再生エネルギー

システムを確立し、地方で安心して、豊かな生活を遅

れる社会をつくる。地域が、知恵と工夫で、政策でも

暮らしぶりでもオリジナリティーを発揮し、ゆるやか

に世界とつながっていく。パンデミックのような自然

災害や国際危機に対しても、対応性の高い地域社会と

国際社会を作り上げていくことがこれからの人間の生

き残り戦略と考えています。日本は縄文の時代から江

戸に至るまで、せまい島国で全てを循環し完結させて

きた、超持続型自然共生社会を維持してきた歴史をも

っています。そうした伝統知や精神を今、改めて現代

技術や文化と融合させた自立国家を築いていくべきだ

と思っています。 ✨✨✨

❏ 地方創生の鍵を握るローカルSDGs

〈地下資源〉から〈地上資源〉へ

▶環境ビジネス 2021 SP

2018年4月に閣議決定された第五次環境基本計画で環

境省が提唱した『地域循環共生圈』。各地域がその地

域資源や特性を活かし、自立分散型の社会を形成した

上で、互いに補完し支えあう。持続可能な社会を構築

していく上での地域づくりの考え方。昨今のコロナ禍

や気候変勣による災害リスクから見ても、東京一極集

中の危うさは露呈している。一方で、地方から食料や

エネルギーを供給する必要のある都市は、地方が元気

でなければ生きていけない。日本の国土全体で考えれ

ば、地方を元気にしつつ、人口の一極集中も是正し地

方に分散させていくことが、喫緊の課題と言える。

さらに、脱炭素が大きなトピックとなる中、石油など

の〈地下資源〉から、いわゆる自然の恵みと言われる

く地上資源〉を活用する社会への移行が求められてい

る。一ヵ所に大量の資源が埋まる〈地下資源〉と比較

し、国土に広く薄〈分布するのが〈地上資源〉の特長。

それらを最大限に活用していくには、各地方がしっか

りと自立し、自分たちで資源を取り出し、活用してい

く技術と知恵を生み出し、継承していく必要がある。

『地域循環共生圈』の思想の根底にあるのは、森・里・

川・海の自然ストック。これらを健全な状態に守って

はじめて活用していくことができる。

環境省・環境計画課の佐々木真二郎氏は、「森・里・川・

海を大切にしていこうと思えば、脱炭素もサーキュラ

ーエコノミーも必要になっていきます」と話す。

例えば、自然を破壊しながら採る〈地下資源〉。その

負担を減らそうと思えば、1度地下から掘り出した金

属資源は、徹底的に再利用した方がよく、ゴミとして

出さない。もっと言えば、そうした循環しないものは

極力使わず、自然に還るものへと移行していくという

のが、サーキュラーエコノミーの観点。また、ストッ

クをきっちり維持するという自然保護、自然共生社会

の考え方は、脱炭素とセットで統合的に絡み合ってく

る。自然環境を守り、活かすことをベースに、脱炭素

とサーキュラーエコノミーが両輪で回っていくのが『

地域循環共生圈』の特長。そうした仕掛けをしながら、

地域が主体となって地域課題を解決していく。つまり、

地域でSDGsを進めていく取り組みとであり、環境省で

は、『地域循環共生圈』をより分かりやすく『ローカル

SDGs(地域循環共生圈)』とし、より一層の浸透と取

り組みの拡大を促している。

人と人とのネットワーク形成が要

環境省では、“環境で地域を元気にしたい”という地域

を応援するため、『環境省ローカルSDGs~地域循環共

生圈づくりプラットフオーム』を開設。く知る><学ぶ

><繋がる><出会う><仕掛ける〉をテーマに、Webサイト

ヘの情報掲載をはじめ、フオーラムや研修、セミナーを

開催し、各地域の先進事例の紹介、環境に関する技術

や知識の学びの場の提供、地域同士または企業同士、

地域と企業などの出会いや繋がりの場の創出、新しい

仕組みづくりのヒントの紹介など、様々な切り口で『

地域循環共生圈』づくりを支援する。「プラットフオ

ームの役割」は様々あるが、最も大きな役割は、人と

人とのネットワークを形成することだと思っていると

いう。

地域の課題を本質的に解決するには、事業という形で

新しい仕組みを社会に実装していくことが必要となる。

この事業を生み出すのは、地域の人々を中心としたネ

ットワーク。同プラットフオームでは、地域でチーム

を作っていく時のアプローチ方法として『環境で地方

を元気にする地域循環共生圈づくり構想策定の手引き

』を作成し、公開している。また、どの地域にも“想

い”を持った人は必ずいて、そういう人たちをうまく

ネットワークしてチームを作っていければ、地域が自

ら課題を解決していく実力を身に着け、そのような地

域が増えていくことで自立分散型の社会が実現してい

くという。同プラットフオームとしては、地域に実装

できる『ローカルSDGs(地域循環共生圈)ビジネス』

を1つでも多く生み出していくことが目標だ。環境と

経済は両立するのが難しいと言われるが、そのバラン

スを取るのがローカルSDGsビジネスで作っていくべき

事業だと言える。

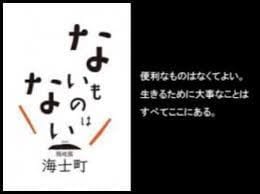

例えば、島根県隠岐郡海士町では、ふるさと納税を原

資とした『海士町未来投資基金』を設置した。ふるさ

と納税で1つの事業を生み出すだけでなく、次々と事

業を生み出すための資金フローを作り、メンタリング

もしながら事業形成をしていくような伴走支援的な機

能もつけている。SDGsで重要なのは調和だと考えてお

り。高度経済成長期から続く日本社会の歪が、都市へ

の人口流出や地域の疲弊といった課題を生み出してき

た。それを調和していくことが大事で、その仕掛けと

してソーシャルビジネスやSDGsビジネスを地域社会ヘ

実装していくことが『地域循環共生圈』の肝かと思っ

ているという。

■ ローカルSDGsビジネスの取り組み

実際のローカルSDGsビジネスの先行事例としては、小

田原市でREXEVと 湘南電力が連携して進める『脱炭素

型地域交通モデル構築事業』への取り組みがある。東

日本大震災後の計画停電がきっかけで、電力自給への

ニーズが高まった小田原市では、市民参加型の地産電

源を創出するべくメガソーラーを設置、地変電力の供

給体制の構築や将来を見据えたVPP事業などに取り組ん

できた。

図 小田原市脱炭素型地域交通モデル構築事業の概念図

『脱炭素型地域交通モデル構築事業』は、これをさら

に発展させ、EVシェアリングによる地域交通モデル

の構築に挑戦。小田原・県西エリアで、地変の再エネ

を活用したEVを用いてカーシェアリングを実施。 2022

年度までに100台のEVを導入する。市内にカーシェア

リングでたくさんのEVを走らせることで、EVを蓄

電池にしたピーク調節などの機能を持たせ、再エネの

導大量を増やしていく。取り組みが広がれば、再エネ

の導大量も増え、交通弱者の問題や観光のための二次

交通の問題の解決につながるなど、色んな可能性を秘

めている事業で、注目できる取り組みである。

EVシェア×ワーケーション

ローカルSDGsのビジネスには規模の大きなものから小

さなものまで様々あるが、地方へ行けば行くほど小さ

な仕組みが機能していることが多い。そうした小さな

取り組みにもスポットをあて、SDGsの観点で優れてい

る取り組みを評価するのが環境大臣の表彰である『グ

ッドライフアワード』。2020年の『第8回グッドライフ

アワード』で、最優秀賞となったのは、NPO法人東

京里山開拓団の『荒れた山林を児童養護施設の子ども

たちと伐り拓いて里山づくり~自らの力でふるさとを

創り上げる試み~』。虐待などを受けて保護されてい

る養護施設の子どもたちを荒れた里山に連れていき、

整備する中で、彼らのふるさとを作る取り組み。養護

施設の子どもたちに自然体験を提供する意味での価値

と、荒れた里山に手を入れ、地域の自然ストックを健

全な状態で保つ価値の2つを両立させる。

「規模は小さくても、着眼が素晴らしく、きらりと光

る取り組みはたくさんある。再エネを作り、地域新電

力でそれを消費し、ソーシャルにも使うといった大き

な仕掛けやビジネスだけでなく、こうした小さな事業

も、立派な『地域循環共生圈』と言う。

■ 地域のオーナーシップが大切

『地域循環共生圈』では、地産地消で、もの・資源・

お金を循環させて、強い地域経済を作り上げていく。

もの・資源・お金に加えもう1つ「“想い”も循環し

ていく必要があります」という。人々の消費行動を変

えていく必要がある。例えば、再エネの選択、買い物

の選択も、安いから買うのではなく、“あの地域のあ

の農家のおばあちゃんが作った野菜を買う”といった

想い。

経済として回る仕組みを作っていくとなると、ものが

交換されなければならない。せっかく環境や人や社会

に優しいものでも“売れない”のでは成り立たない。

買い手を確保するための意識の転換も、実は必要にな

っていく。

環境省では『地域循環共生圈』の一連の取り組みの中

で、『つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト』

とし、ライフスタイルシフトを呼びかけている。

著名人をアンバサダーとして任命し、「暮らしを変え

るSDGsチャレンジ」動画を、環境省公式動画チャンネ

ルにて配付している。環境省の呼びかけは、ある程度

環境意識の高い人にしか届かないが、著名人の呼びか

けは、普段は環境に興味のない、まったく別の層にア

プローチできるという点て、効果が期待できる。

ローカルSDGs(地域循環共生圈)ビジネスにおいて最も

大事なのは、地域主体、地域のオーナーシップだとい

う。例えば、再エネでも、メガソーラーを入れようと

して、地域住民の反対に合って進まないといったこと

はよく聞く。大手の資本が地域の山を切り崩し、メガ

ソーラーを作った結果、都会に電気を吸い上げていく

だけで地域に利益がなければ、当然と言える。いくら

く脱炭素〉という大義名分があっても、景観は悪くな

るし、土砂崩れのリスクもある、地域にとっては迷惑

施設で、“総論賛成、各論反対”という話になる。地

域が主体性を持ってメガソーラーを作り、その収益を

地域に還元していくのでなければ、SDGsビジネスに必

要な“歪の調和”はできない。「広く薄くある〈地上

資源〉を使おうと思うと、地域のオーナーシップが非

常に大事で、それがあるから、自らの地域を良くして

いこうというマインドが働き、地域が変わることもで

きると確信し、地域が主体で、持続可能な自立分散型

社会を構築していく。そうして、日本の地域が元気に

なることで、都会も元気になっていく。それが『地域

循環共生圈』の理想的な姿だと言える。

□ 現実的には、「2030年の分岐点」を目前として、脱

温暖化ガスの削減目標をスムーズ達成できるとは思え

ないし、通年化する歴史的な集中豪雨量罹災で地方の

疲弊を眼にする度、厳しい「混沌」に引き寄せられて

ことを確信するたびに身震いする昨今であるが、ここ

は、"ブスター・ラスト・ディケイド"と踏ん張りたい。

この項つづく

【エピソード】

【脚注及びリンク】

-----------------------------------------------

- 人間は他の生物との相関関係なしには生きら

れない 五箇公一 『中央公論』2021年3月号 - 「謎の感染拡大〜新型ウイルスの起源を追う

〜」 NHK、2020/12/27 - ESG地域金融』で地域を元気にする 環境ビジ

ネス - スウェーデンでゴミの99%を有効利用する「

リサイクル革命」が起きている(動画)ハフ

ポスト - 『環境ビジネス 2020年夏季号』

- 滋賀県に根づく『三方よし』の経営を実現,

環境ビジネス,2020年冬季号 - 環境への取り組み CSR(企業の社会的責任)

佐川急便株式会社 - 彦根市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況評

価について(平成30年度) , - 滋賀県出身の人物一覧 Wikipedia

-------------------------------------------------------