作成日:2022.8.10|更新日:2022.8.11

出所:国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センタ

□ その後の彦根広域ごみ処理施設建設問題 Ⅳ

--------------------------------------------------

第7章 コンクリートの除染の基礎と汚染廃棄物の

最終処分へのセメント・コンクリート技術の活用

7-2 実コンクリートへの放射性 Cs浸透解析と再利用

への考え方

7.2.1 実コンクリートへの放射性 Cs の浸透解析

---------------------------------------------------

7.2.1 に各コンクリート片の放射性 Csの表面濃度の測定

結果(Ge半導体検出器による)を表面線量率(GM管)とあわせ

て示す。コンクリートコアについては上面と側面では、濃

度においても数倍以上の差が認めらた。図 7.2.6 に放射

能の表面濃度と表面線量率の関係を示す。両者には線形の

相関がある。

1,2,3 は擁壁からのコア。uは擁壁上面、sは擁壁側面。

4,5,6 は側溝蓋。A2,A3,B1は二本松市の擁壁側面からの

コア

図7.2.7にβ線ラジオグラフの測定結果を示す。試験片と

測定結果を重ね合わせた図を見ると線源が表層部分に限定

されていることがまず分かる。また表 2.7.2に示したコア

の放射能濃度の高低にしたがって、濃淡が現れている。

擁壁側面は低レベルであり、上面は高レベルになっている。

また同じコンクリートコアからの試験体であっても、濃度

は mm オーダーで相当程度にばらついていることが分かる。

図7.2.8にコイン状の標準線源とコンクリート試料を比較

し、β線強度分布、すなわち放射性Csの濃度分布を示す。

試料は 2mm前後の厚さを有するため、表面から周囲へβ線

が拡散するため、エッジではなだらかになる。一方で3uの

中央の試料のように別の試料と接する場合には、β線の拡

散がなくなり、比較的シャープなプロファイルが得られる。

ここのプロファイルは内部への浸透においても同等でシャ

ープ。比較のために、飽水したコンクリートを塩水に浸漬

した際の塩素の浸透状況を電子プローブ微小分析 (EPMA)

という方法で分析した例を図7.2.9に示す。この場合は、

内部に向かい、徐々 に塩素濃度が低下し、塩素が見かけ

上拡散により浸透したとみなすことが出来る。

また、図7.2.6に示したウォータージェットによるCs濃度

プロファイルと比較すると、コンクリート蓋ごとに、6>4>5

という浸透深さの順も、ラジオグラフの結果では異なり、

ウォータージェットによる測定は濃度プロファイルという

観点では妥当とは考えにくいものである。一方で、ラジオ

グラフの測定は1断面のみであり、ばらつきが大きいこと

も考慮する必要はあると考えられ、原因も含め、今後の更

なる検討が必要。従来からCsは単体であれば、粘土などに

大きな吸着平衡定数を示しますが、共存イオン、特にKや

NH4があると吸着平衡定数は大幅に低下することが分かっ

ている。セメントには 0.1%オーダーの Kが含有され、Cs

はコンクリートに吸着されにくい状況にあるといえる。コ

ンクリート表面に留まれないCsは事故後、1年9ヶ月が経

過する間に雨水で流出するものはすでに流出していると考

えられている。Cs固定の安定性を検証には、20.1kBq/kg

を示した No.6の試料を用い、純水、1NのKCl及び NH4Cl溶

液でCsの24 時間での再溶出を調べる。その結果、純水で

は 0.1%以下、KCl溶液では 28%、NH4Cl溶液では 25%が溶

出する。このことは汚染したコンクリートがらに雨水がか

かっても、またウォータージェットにより微粉を研削して

も、固体を除去すれば水にはCsは 移行しないことを示す

ものである。

セメント硬化体を考えると、空隙水の組成は 0.5M程度

の水酸化アルカリ溶液で、主には Naと Kが溶解している。

Kの濃度は 0.1-0.2M程度と考えられる。Csの固定が起きて

いる範囲は中性化とは無関係だが、内部のアルカリの存在

領域と関係しているのかもしれない。すなわち、雨水によ

りコンクリート中のアルカリが表面部分で溶出しているな

らば、選択的Cs固定が表面部分のみで起きていてもおかし

くはありません。さらに、Caの溶脱による効果もあると推

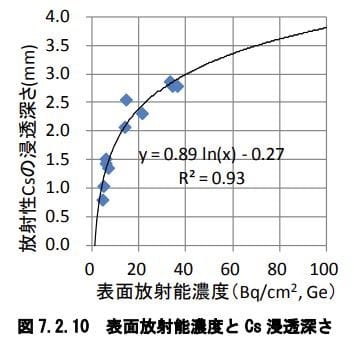

定される。コンクリートの表面放射能濃度とβ線ラジオグ

ラフから読み取ったCsの浸透深さの関係 を図7.2.10に示

す。両者には対数の関係があり、表面濃度が高くなっても

Cs浸透深さはそれほど大きくならないことが分かる。この

関係を外挿して考えると、高濃度汚染地域でのコンクリー

トの除染に要する研削厚さの目安になる。

7.2.2 除染コンクリートの再利用への考え方

放射性 Cs に関するコンクリートのクリアランスレベル

は100Bq/kgとされている。クリアランス制度とは、原子力

発電所内の物質を所外に持ち出す際、明らかに非放射性と

考えられるN.R.とされるものとは別に、放射能汚染の有無

の確認が必要なものを、放射性物質として取り扱う必要性

を判断するための基準。種々の再利用シナリオが設定され

追加被ばく線量が10μSv/y未満 cとなるように計算された。

詳細は日本建築学会から検討の概要をまとめた資料が提供。

放射能汚染への心配から、クリアランス以下の放射能レベ

ルが求められる風潮にあるが、本来の考え方は追加被ばく

線量により判断されるべきものである。日本建築学会から

示された考え方の図を図7.2.10に示す。東日本一帯は広く

放射能汚染されたのですから、多くのものは N.Dとはみな

せず、汚染レベルの確認が必要。空間線量率や素材ごとの

特性から十分に低いレベルと考えられるものは通常の利用

や処分が出来る。一定レベル以上のものは除染を考慮し、

除染できるものは再利用するのが廃棄物量を減らす上でも

合理的。ここで、放射能濃度が十分に低い、もしくは再利

用の際の基準が単にクリアランスとの比較ではなく、使用

状況に応じ、追加被ばく線量の許容限度(平常時では10μS

v/y、すでに放射能汚染が起きている状況では 1mSv/yとい

うのが一つの考え方)を満たすかどうかが本質的な判断基

準といえるが、追加被ばく線量を求めることは一般には容

易でない。もし、精度は不十分としても、生活環境を取り

巻く放射性物質の存在形態(例えば、 自宅近くの側溝や仮

置き場)及び量を指定でき、個々人の生活スタイルを設定

することで、個人が被爆し得る線量を計算できるとすれば、

国民全体の放射能汚染に対するリスクへの理解がより深ま

るものと考えられている。

----------------------------------------------------

※c 日本人の年間平均被ばく線量は1.5mSv/yであり、追加

被ばく線量 10μSv/yはこれに比 べて十分に低く無視しえ

るものと一般に考えられている。ICRP(国際放射線防護委員

会) によると、事故時には 1~20mSv/yで出来るだけ低い追

加被ばく線量に低減することが求められており、日本では

1mSv/yが採用されている。どこまで許容するか、慎重であ

りかつ経済性を考慮したバランスある選択が必要。

----------------------------------------------------

公的機関からこのような線量計算ソフトを提示することは、

精度に責任を求められるので容易なことではないが、すで

に多くの事例が過去に計算されており、それを参照するだ

けでも相当のケースに対応できそうだと考える。個々人が

自らリスクを算定することで、リスクとコストをバランス

させた社会が出来るのが望ましい姿と考える。

図 7.2.10 放射能汚染を受けた状況での建築生産と維持管

理に関わる全体スキーム

7.3 セメント・コンクリートとの関連から考えた焼却飛

灰の特性

7.3.1 はじめに

福島第一原発の事故によって広域に飛散した放射性セシ

ウム(Cs)の一部は、ごみ焼却飛灰中に濃縮蓄積されている

ため、放射性Csを含む焼却飛灰を長期安定保管することは、

喫緊の社会的課題となっている。飛灰に含まれる水溶性成

分としては、放射性Csを含む塩化アルカリに加えて、多く

の場合、焼却排ガスに含まれる塩化水素の中和過程で生じ

る塩化カルシウム(CaCl2)が多量に存在する。CaCl2は吸湿

剤としても市販されている潮解性の高い物質なので、飛灰

を高湿度の大気に長期間曝露した場合、吸湿・潮解によっ

て生じた放射性Csを含む水溶液が周囲に漏出し、放射能汚

染を引き起こす可能性があります。また、漏出した溶液に

は多量の塩分が含まれているので、これが飛灰貯蔵施設の

コンクリートに侵入し、コンクリートの劣化を引き起こす

可能性もある。よってCaCl2による飛灰の吸湿挙動を明らか

にすることは、飛灰の長期安定保管にとって重要な研究課

題である。本研究では、飛灰の吸湿速度をCaCl2濃度、温度

および湿度の関数として測定することにより、吸湿によっ

て飛灰から放射性Cs等が漏出するまでの時間を予測する。

使用した焼却飛灰の組 成例を表7.3.1に示す。飛灰の主成

分は、塩化水素の中和のために投入したCa(OH)2及び生成物

であるCaCO3、CaCl2と、焼却物から蒸発したNaCl、KCl。

NaClや KClの潮解性は弱いが、CaCl2がもたらす水分で溶解

すると、これもまた水分を吸収することになる。

これらの飛灰10gを開口面積25.1cm2の容器に飛灰入れ、30

℃、相対湿度 (RH)95%で放置すると、200時間後には吸湿に

よって飛灰が完全に水没した。飛灰元来の成分組成では、

吸湿がCaCl2、NaCl、KClの3成 分によって生じるため、吸

湿現象の解析が複雑になるので、水洗し て可溶性塩類を取

り除いた流動床炉飛 灰に、CaCl2を10%、20%、および30%

添加したものを吸湿用試料として実験した。これらを断面

積13.4cm2の透明プラスチック製 100mL、200mL、300mL円筒

容器に充填し、恒温・恒湿槽内で吸湿させました。

50℃、90%RHで加湿した際の飛灰の様子を図7.3.1に示す。

飛灰に吸収された水分によって上部に黒色の湿潤帯が生じ

ている。50℃、90%RHでの吸湿量の時間変化を図 7.3.2に

示す。吸湿速度はCaCl2濃度に依存するが、吸湿量が飽和

に近づかない限り、飛灰の初期充填量には依存せず、吸湿

初期を除きほぼ(時間) 1/2則d に従います。湿潤帯の幅も、

その先端が容器の底に接近するまでは、飛灰の充填量には

依存せず、ほぼ(時間) 1/2則に従って増大します。飛灰の

吸湿量、湿潤帯幅が共に(時間) 1/2則に従うことより、湿

潤帯が飛灰の底に達するまでは、湿潤帯内の平均CaCl2濃度

はほぼ一定に保たれていることが推論される。湿潤帯内で

のCaCl2溶液の濃度を見積もると、CaCl2含量や充填量にか

かわらずほぼ40~50%となるが、これは飽和CaCl2溶液の濃

度に近い値。湿潤帯が飛灰の底に達したのちは、湿潤帯内

のCaCl2濃度は吸湿と共に低下するため、吸湿速度が減じる

ものと予想されたが、吸湿が飽和に近づいた試料を除き、

湿潤帯が容器の底に達した後も、吸湿量は(時間) 1/2則に

従った。

----------------------------------------------------

※ d 湿潤帯が(時間) 1/2 則に従うということは、これが

見かけ上の拡散現象であることを意味する。

----------------------------------------------------

☈吸湿過程を明らかにすべく、2000時間加湿後の飛灰の吸

湿量とCaCl2含量の深さ分布を測 定しました。いずれの試

料も、吸湿後のCaCl2含量は下に行くほど濃くなることから、

上か ら下へのCaCl2溶液の移動が生じていることが分かり

る。このことは、吸湿で生じた CaCl2溶液が毛管吸引(+

重力)で下部に移動することを示す。毛管吸引だけで溶液

移動が生じるのなら、飛灰表面の含量は極めて低濃度にな

るはずですが、200mL試料で初 期値の1/2、300mL試料で初

期値の1/3程度にしか減らない。これは下部への水分移動

については、毛管吸引だけでなく溶液からの蒸発移動も寄

与していることを示す。以上、吸湿は飛灰表面近傍で起き

ており、生じた溶液の水分は再蒸発により飛灰内部に輸送

されるとともに、溶液の一部は毛管吸引によっても内部に

輸送される結果、表面吸湿層のCaCl2濃度が時間と共に低

下するので、吸湿速度も低下し、結果的に(時間) 1/2則が

成立したものと結論された。

吸湿速度測定に用いた9本の試料の内、20%および30%の

CaCl2を含む100mL飛灰試料2本は、途中で固液分離による

飛灰からの溶液の漏出が生じました。固液分離時の吸湿量

と飛 灰の空隙率、溶液体積との関係を表7.3.2に示す。吸

湿で生じたCaCl2水溶液が空隙を完全に満たすと固液分離

が生じ、飛灰からの溶液漏出が始まることが分かる。すな

わち、

(単位体積中の水溶性成分が吸湿して水溶液となった時の体

積) > (飛灰中の非水溶性成分が作る空隙の空隙率) (1)

の関係が成り立つと、飛灰からの溶液流出が始まる。

例えば空隙率=60%、湿度= 80%では、CaCl2含量>0.14

g/cm3でいつかは溶液漏出が起こるが、同じ条件でもCaCl2

含量<0.14g/cm3なら、いつまでたっても漏出は生じない。

実際の飛灰では、その重量により空隙率も変化。しかし

ながら飛灰のかさ密度 を0.9から1.14に増やして空隙率を

低下させても、吸湿速度は変化しなかった。空隙率の低下

に伴う水蒸気の実効拡散係数の低下による吸湿減 速とCaCl2

濃度の増加による吸湿加速が互いに打ち消し合うため、実

験範囲内では空隙率変化が吸湿速度に影響を与えないもの

と考えられます。飛灰は一般にフレコンに入れて保管され

ています。フレコンは通気阻害性があるため、飛灰の吸湿

を妨げる効果がある。飛灰の大気接触面をフレコンシート

で覆って吸湿させなかったが、吸湿速度は無いときの6割程

度にしか減少しなかった。飛灰の吸湿は、通気性の悪い飛

灰層を通って水蒸気が内部に侵入することによって生じる

ので、フレコンシートの通気性が少々悪くても吸湿速度は

それほど低下しないものと考えられる。これまでの実験で

は、実験時間を短縮するため、吸湿条件を50℃、90%RHとし

てきましたが、実際の温度や湿度はさまざまです。そこで

温度30℃、20℃、湿度90%、70%で吸湿 速度を測定したとこ

ろ、いずれの場合も、吸湿初期を除き吸湿量は(時間) 1/2

則に従って増大。吸湿量=(k・吸湿時間) 1/2+定数とした

場合の、吸湿速度定数kのCaCl2濃度依 存性を図7.3.3に示

します。kはほぼ濃度の1.5乗で増大するが、温度や相対湿

度、絶対湿度との間には単純な関係は成立しない。ただし

同じ温度なら湿度が高いほうが吸 湿は早いですし、同じ相

対湿度なら温度(絶対湿度)が高いほど吸湿は早い。なお、

含有CaCl2と等量以下の水を飛灰に均一に添加した後の初期

吸湿速度は無添加の場合よりも低下するが、吸水速度定数

自体にはさほどの変化はありませんでした。吸湿量は(時間

) 1/2則に従うので、(1)式の関係が成立するのに十分な量

のCaCl2を含む空隙 率φ、高さLの飛灰の上面から吸湿が

生じた場合、飛灰からCsが漏出るのに要する時間T は、T

= (Lφ)2 /kで与えられることになります。溶液漏出に要

する時間は蓄積飛灰の高さと 空隙率の二乗に比例するの

で、堆積高さが低く、かさ密度が大きい飛灰ほど、溶液漏

出が生じ易くなる。高さ100cm の筒状容器に入れた、空隙

率60%、CaCl2 含量30%の飛灰 を30℃、90%RH の大気中に晒

した場合の漏出時間は6000日ですが、高さが10cmに減少す

ると、漏出時間は60 日に減少。つまり、通常のフレコンに

飛灰を一杯 に充填しておけば、理論上、少なくとも16年は

溶液漏出は生じないことになる。現実の保管環境は、一般

に温度も湿度も上記よりは相当に低く、通常の保管状況に

おいて 100年程度は溶液漏出はないといえる。

この項つづく

【エピソード】![]()

ひさしぶりに、八風街道沿いの『ヒトミワイナリー』に出

かけました。コロナウイルス禍で経営は大変だと思いなが

らも、ローケーションや店の佇まいの"奧域の広さ"(わかっ

てもらえるかな?!、竜王のアウトレットの『モンベル店』

にある小さな書籍コーナのように、客がよりそうもない"ム

ダなスペース"が実は、ある種の奧域の拡張現実を備えてい

る商業空間とでも言えるかな)。ただひとつ、気になるの

は駐車スペースが一時的ラッシュ時に対応できないところ

ぐらいだが、それも、電動軽自動車が普及すれば(片道50

㎞以内範囲)それも解決できのではと思ったりして、焼き

たてのパント・旅するイワシトマトソースパスタ・赤ワイ

ン(Shindo Funi Ryuo Yamanoue Bailey A)を帰宅後頂きまし

た。

□ 森田正光の「きょうもどこかで燃えている」はおもし

ろかった(環境ビジネス 2022.夏季号)

【脚注及びリンク】

----------------------------------------------------

- 原子力発電の円滑な廃炉へ残る課題――日本の状況

に合わせた体制整備が急務 スマートジャパン、2022.8.5 - 関西電の美浜原発3号機、12日予定の送電開始に遅れ

水漏れの影響 2022.8.3 ロイター - 原発稼働本格化 今冬までに最大9基、岸田首相 Yah

oo!ニュース、2022.7.15 6:55* - IEA、原子力投資「3倍」必要 脱炭素・エネ安保に貢献

日本経済新聞, 2022.6.30 14:00* - 「ごみ施設総工費」年内示す 滋賀彦根新聞 2022.7.6

- 放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処分(技術資

料第4改定版) 国立環境研究所 2014.4.14 - 相模原市がごみから貴金属を回収してSDGsを推進 極

東極楽 2022.6.17 - 美浜3号機、8月並列へ/関電、運転再開2ヵ月前倒し

電気新聞デジタル 2022.6.13 - 処理水放出の海底トンネル掘るシールドマシン設置 東

電福島第一原発 東京新聞 2022.4.25 - 焼却が復旧も「予断も許さない」- 貯留ごみの処分他

市町に要請 滋賀彦根新聞 2022.1.29 - 彦根の新ごみ処理場で反対意見書提出 毎日新聞

2021.2.11 - 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に 係る環

境影響評価方法書一般意見に対する事業者の見解

2021.4.20 - 彦根市清掃センタ焼却炉 2基(3基)停止、 1号炉のみ

に 滋賀彦根新聞 2021.12.25 - 県内初!管水路用マイクロ水力発電システム、2020.

7.28 管水路用マイクロ水力発電システム - 「グラスゴー気候合意」採択し COP26 閉幕、石炭の段

階的削減へ ジェトロ,2021.11.16 - 「感染拡大〜新型ウイルスの起源を追う〜」 NHK、

2020/12/27 - 福島第一原発の処理水、海洋放出を政府決定 2021.4.

13 BBCニュース - ESG地域金融』で地域を元気にする 環境ビジネス

- スウェーデンでゴミの99%を有効利用する「リサ

イクル革命」が起きている(動画)ハフポスト - 滋賀県に根づく『三方よし』の経営を実現,環境}

ビジネス,2020年冬季号 - 環境への取り組みCSR(企業の社会的責任)佐川急

便株式会社 - 彦根市一般廃棄物処理基本計画の 進捗状況評価

について(平成30年度) - 滋賀県出身の人物一覧 Wikipedia

- 琵琶湖市民大学 2003.3

- モントリオール議定書の成果について Nature

Communications, 2015.5.27 - 地球温暖化, フリー百科事典『Wikipedia』

- 「自然災害により被害を受けた場合に 彦根市が発

行する証明書」,社会福祉課・農林水産課・地域経

済振興課 彦根市 - サステナビリティにコミットしなければ、 魅力的

な会社であり続けることはできない,PwCJapanグル

ープ, 2021.8.1 - シグニファイに学ぶモノ売りからコト売り, SAP

ジャパン ブログ, 2019.6.19 - 特集 デジタルを梃子にした事業変容 ビジネスエ

コシステムの作り 知財試算創造 2021.5

----------------------------------------------------