ご無沙汰しております。

突然、「奈良旅記」の続きです。

前回の白毫寺を出たのが、既に夕方近くでありました。

朝一の浄瑠璃寺・奥の院から始まった2日目、体もヘトヘトでありました。

「今日はもうホテルに戻ってのんびりしよう。。」と

車を走らせましたが、ふと思い出した不退寺さん。

前回奈良を訪れた際、ホテルから歩いて行ける所にある

海龍王寺と法華寺と不退寺をお参りする予定でしたが、

皇太子様御一行がやって来る時間と重なり、ホテル前の道で足止め。

皇太子様の車に旗を振っている間に時間が過ぎてしまい、

ここだけは諦めたのでありました。

そんな事を思い出し、ホテルから車で5分位の不退寺に寄る事にしました。

このお寺も混雑する時季ですと、車で行くのは厳しそうな場所。

近辺はとにかく狭い道、狭い踏切り、狭い駐車場と、大変です。

仁明天皇の勅願によって在原業平が建立したとされる『不退寺(ふたいじ)』。

正式名称を「金龍山 不退転法輪寺」、別名を「業平寺」をいいます。

創建は847年で、過去は「南都十五大寺」の一つとして数えられていたそうです。

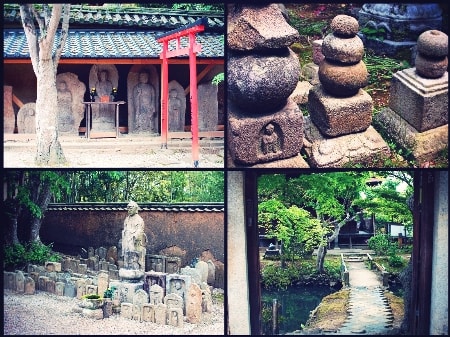

こじんまりとしたお寺で、小さな池に緑とお花で埋め尽くされた境内は

ゆっくり見て周っても20分くらい。

受付のおばさんが僕のカメラを見て、「今日は○○きれいに咲いてますよ」と

言っていたので、お花も有名なのでしょう(あまり興味が無いので花の名前も覚えてませんが)。

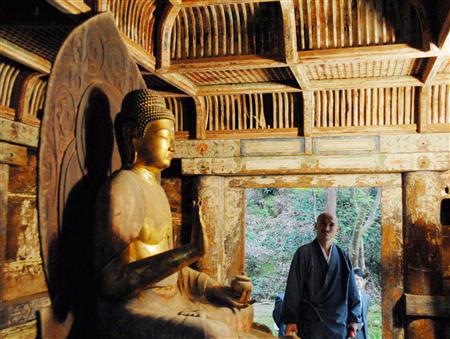

のんびりと一通り見て周って、いよいよ本堂に入ります。

平安初期の「在原業平作」と伝えられている御本尊の聖観音菩薩立像(重文)、

像高2m弱の一木造りで、極彩色の装飾が剥がれ落ちてきて、白い彩色と木肌が独特の色合いです。

最大の特徴は、頭の両脇についた「リボン」のような飾り。なんとも可愛らしい。

誰もいない本堂内、御本尊の前に座って、美しさに口を開いて眺めていると、

無言で入ってきたお寺の方(住職さん?)が、僕の真後ろに座り、ロボットの様に解説を始めました。

これが、何一つ聞き取れず困惑。

一通り話し終わり、満足気な住職に御礼をして(何も分からなかったけど)本堂内の仏像たちを拝見。

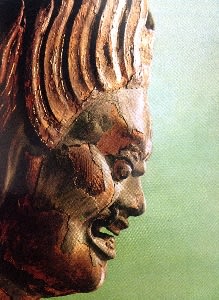

異形の五大明王が魅力的で楽しい。

全て揃って現存しているのは珍しいそうです。

小さな小さなお寺ですが、リボンの聖観音さんは、いつまでも眺めていたいお美しさでした。

前回からの道程。

突然、「奈良旅記」の続きです。

前回の白毫寺を出たのが、既に夕方近くでありました。

朝一の浄瑠璃寺・奥の院から始まった2日目、体もヘトヘトでありました。

「今日はもうホテルに戻ってのんびりしよう。。」と

車を走らせましたが、ふと思い出した不退寺さん。

前回奈良を訪れた際、ホテルから歩いて行ける所にある

海龍王寺と法華寺と不退寺をお参りする予定でしたが、

皇太子様御一行がやって来る時間と重なり、ホテル前の道で足止め。

皇太子様の車に旗を振っている間に時間が過ぎてしまい、

ここだけは諦めたのでありました。

そんな事を思い出し、ホテルから車で5分位の不退寺に寄る事にしました。

このお寺も混雑する時季ですと、車で行くのは厳しそうな場所。

近辺はとにかく狭い道、狭い踏切り、狭い駐車場と、大変です。

仁明天皇の勅願によって在原業平が建立したとされる『不退寺(ふたいじ)』。

正式名称を「金龍山 不退転法輪寺」、別名を「業平寺」をいいます。

創建は847年で、過去は「南都十五大寺」の一つとして数えられていたそうです。

こじんまりとしたお寺で、小さな池に緑とお花で埋め尽くされた境内は

ゆっくり見て周っても20分くらい。

受付のおばさんが僕のカメラを見て、「今日は○○きれいに咲いてますよ」と

言っていたので、お花も有名なのでしょう(あまり興味が無いので花の名前も覚えてませんが)。

のんびりと一通り見て周って、いよいよ本堂に入ります。

平安初期の「在原業平作」と伝えられている御本尊の聖観音菩薩立像(重文)、

像高2m弱の一木造りで、極彩色の装飾が剥がれ落ちてきて、白い彩色と木肌が独特の色合いです。

最大の特徴は、頭の両脇についた「リボン」のような飾り。なんとも可愛らしい。

誰もいない本堂内、御本尊の前に座って、美しさに口を開いて眺めていると、

無言で入ってきたお寺の方(住職さん?)が、僕の真後ろに座り、ロボットの様に解説を始めました。

これが、何一つ聞き取れず困惑。

一通り話し終わり、満足気な住職に御礼をして(何も分からなかったけど)本堂内の仏像たちを拝見。

異形の五大明王が魅力的で楽しい。

全て揃って現存しているのは珍しいそうです。

小さな小さなお寺ですが、リボンの聖観音さんは、いつまでも眺めていたいお美しさでした。

前回からの道程。

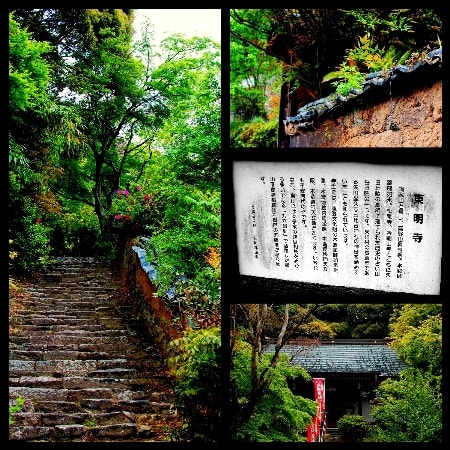

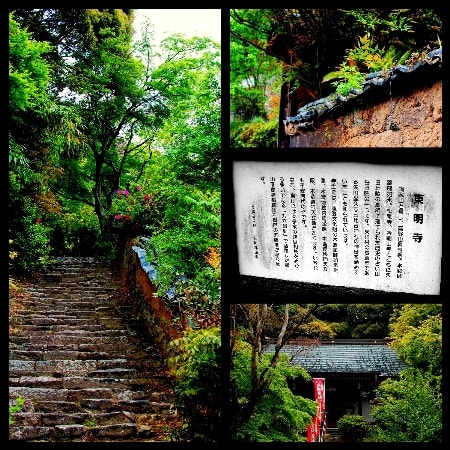

新薬師寺から徒歩で20分位の所に白毫寺(びゃくごうじ)があります。

道標がちょこちょこと出ていますので、迷う事はないと思います。

こんな光景も楽しい。

静かな住宅地を歩いて歩いて、「ながめのよい花のおてら」の看板に到着。

「石段をお登り下さい。」という事です。

すっかり「石段」には慣れてますからね、登りますよ!

ちょっと登っていくと、「白毫寺」看板の建物と拝観案内板がありますが

騙されてはいけません。これはダミーなのです。

どう見ても「受付」な建物には、「受付は石段の上です。」とあります。

はいはい、登りますとも。

で、登って山門を通って、また登ると本物の受付に到着です。

関西花の寺二十五霊場第18番(萩)。

霊亀元年(715年)、天智天皇の第7皇子である志貴皇子の没後、

天皇の勅願によって皇子の山荘跡を寺としたのに始まると伝えられています。

白毫(びゃくごう)は、仏(如来)の眉間のやや上のくるんと丸まった毛の事です。

あれ、毛なのです。伸ばすと4.5メートルもあります。

高円山の山麓にあり、奈良盆地が一望できる絶景のお寺です。

おじさんもご満悦です。

早速、本堂にお参り。

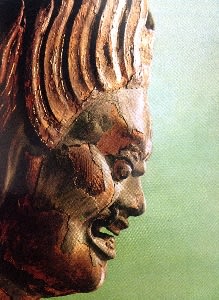

ぐるっと歩いて仏様たちのいらっしゃる宝蔵へ。

ご本尊の阿弥陀如来坐像を筆頭に「白毫寺といえば」の閻魔様や

太山王、司命&司録の閻魔一門の皆さんが迫力のお顔で迎えて下さいます。

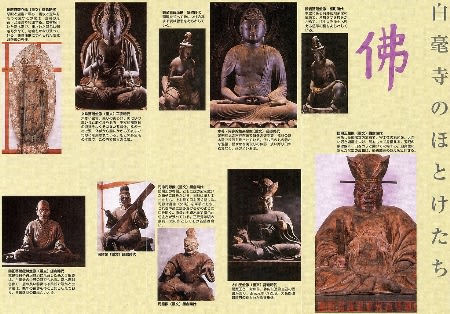

境内には東大寺開山堂の糊こぼし・伝香寺の散り椿とともに

「奈良三名椿」の一つであります五色椿(奈良県指定天然記念物)や

鎌倉時代の不動明王石仏。

磨耗が激しいけど、脇にちょこんと新しい小さめのお不動さんがいらっしゃってかわいい。

境内にはたくさんの石仏が並ぶ。

中高年グループの皆さんが、熱心にお勉強をしていました。

そして、楽しみにしていた「閻魔手ぬぐい」も無事手に入れて一息。

グループがお帰りになり、僕ひとりになった境内で、

奈良盆地の景色を堪能しました。

さて、2日目もいよいよ夕方です。

お寺は16時~17時には閉まってしまいますからね、

さてどうする。

つづく!

こんな感じ動画。

御朱印がとても個性的。 &「閻魔手ぬぐい」

地図(新薬師寺から)

台風直撃の夜、暇なので更新します。

もう、うんざりですか? まだ二日目なんです。。

三日目までありますので、もう少々お付き合い下さいませ。。

円成寺を出発して奈良市内へ戻り、「入江泰吉記念 奈良市写真美術館」へ。

新薬師寺を目指していたのですが、

ちょうど見つけたコインパーキングが写真美術館のもので、

ハッと思い出し入江さんの写真を拝見。やっぱり素晴らしい。

この辺に行かれる方は是非寄ってみて下さい。

新薬師寺は歩いて直ぐです。

新薬師寺を初めて訪れたのは、もう随分前。

あまりにも有名な十二神将とお寺の地味さのイメージのギャップに驚いたものです。

南門から本堂が見える。

それがほぼ全てですからね。

実際には地蔵堂なんかもありますが。

創建時は金堂、東西両塔などの七堂伽藍が建ち並ぶ大寺院だったそうです。

こんな感じ。南門からぐるっと。

寺伝によれば天平19年(747)に光明皇后が、聖武天皇の眼病が治るように

行基に建立させ、七仏薬師如来を安置したといわれています。

改めて訪れた新薬師寺は、やっぱり地味でひっそり。

しかし、本堂に入り超有名仏の皆さんにお会いすれば、

その迫力にこれまた改めて感動。

CGで色が復元された伐折羅像、ちょっとびっくりでしたよね。。

伐折羅さんだけ顔が青かったらしいです。あとの方は赤。

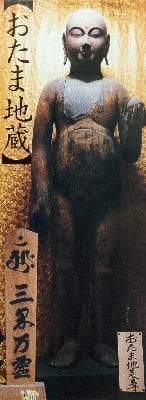

御朱印を頂き、お寺の方に「おたま地蔵」について尋ねましたが、

「人手も無いし、今は特別な場合以外は公開してないんですよ」という事でした。

とーっても見てみたいんだよなぁ、おたまさん。。いつか!

☆おたま地蔵

お寺に鎌倉時代の景清地蔵さんがいらっしゃいまして、

昭和59年に修理に出したところ、着物の部分が別パーツになっている事が分かり、

外していったら、なんと中から裸のお地蔵様が出てきた!というもの。

この裸の部分に新たに頭をつけ「おたま地蔵」、景清さんも必要な部分を作って

2体のお地蔵様として香薬師堂にいらっしゃるのだそうです。

景清地蔵

おたま地蔵

おたま地蔵以前は、別料金で拝観出来たそうですが、今は残念ながらなのです。

お寺の人の言う「特別な場合」にどうしたら紛れ込めるのか。。。

本堂を出てぐるっと一回りして、物議を醸す本堂のステンドグラスを眺め、

「なんでこれにしたんだろ…」と、やっぱり違和感。

分かってはいたものの、おたまの件とステンドグラスの疑問で

少し肩を落としお寺を後にした私。

道標に従って、ここから歩いて行ける白毫寺に向かいます。

「閻魔様手ぬぐい」が目当てです。

歩きます。

地図(円成寺からのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

海住山寺から木津川に沿って南下し、奈良に戻ります。

目指すは「忍辱山(にんにくせん) 円成寺(えんじょうじ)」。

途中、般若寺に寄ったのですが、激しい頭痛に襲われて写真も一枚も無し。

すぐに車に戻り休んだらすっかり治りましたけども。

般若寺さん、しっかり見ないでごめんなさい。。。

般若寺付近で国道369号線に入り、ひたすら山道を走ります。

柳生の里へ向かう「柳生街道」と呼ばれる道で、その途中に円成寺があります。

寺に伝わる「和州忍辱山円成寺縁起」によれば、沿革は次の通り。

天平勝宝8歳(756年)、聖武・孝謙両天皇の勅願により、

鑑真の弟子にあたる僧・虚瀧(ころう)により開創される。

万寿3年(1026年)に命禅が再興して十一面観音を祀ったという。

平安時代末期の保元元年(1156年)、

京都仁和寺の寛遍が東密忍辱山流を開き、寺運は興隆した。

この頃に本尊が当初の十一面観音から阿弥陀如来に代わったと思われる。

室町時代、応仁の乱(1466年-1476年)の兵火により

堂塔伽藍の大半が焼失したが、栄弘が入り再興された。

江戸時代は寺中に子院23か寺を有するほどであったが、

明治の廃仏毀釈による混乱により衰え、現在に至る。

街道沿いの無料駐車場に車を停めて、ひっそりと立つ標石の脇の

緑に覆われた狭い石段を、途中にあるお茶屋さんに注意を奪われつつ降りると、

そこには美しい浄土式庭園が広がります。この演出は素敵です。

池越しに立派な楼門が見えます。

池を回り込み楼門横の階段を登ると受付があり、いよいよ境内に入ります。

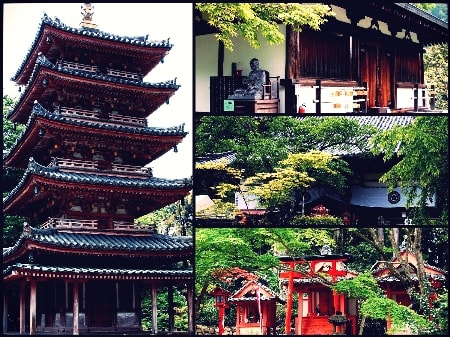

池越しに見た楼門の向こう側にある境内には本堂、護摩堂、多宝塔など。

門の内側から見下ろす庭園の眺めも美しいです。

入母屋造の妻入りという、寺院建築では珍しい造りの本堂だそうで(本人、よく解っておりませんが)

僕はこの本堂の屋根の緩やかな勾配と、両脇で反り上がる感じがとても品良く感じました。

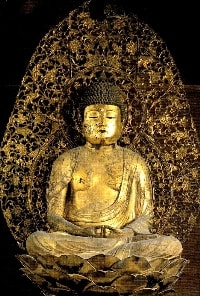

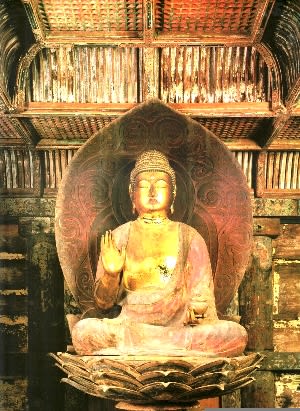

本堂に入り、御本尊の阿弥陀如来さまにごあいさつ。

おとぼけたお顔が和みます。

半丈六坐像。坐高145.4センチ、唐草透彫の光背も美しいです。

本堂内には他にも四天王や太子二歳像など魅力的な仏様方がいらっしゃいます。

そして、本堂で目を惹くのは内陣の柱に極彩色で描かれた「聖衆来迎二十五菩薩」。

これは本当に美しかった!

本堂内は阿弥陀様を囲むようにぐるっと回れるコースになっていいるのですが、

何周したかわかりません。

仏様見てぐるぐる、柱だけ見てぐるぐる。

本堂内で御朱印を頂き、一目惚れした散華を買って本堂を出ます。

本堂の手前にある多宝塔へ。

この塔はとても新しく、大日如来像を拝む為にガラスが貼ってあったりで、

若干違和感があります。

こちらの大日如来像は、作者には全くといって良いほど興味を示さない僕でも

「ほぉ」と言っておこうと思う運慶さん25歳頃の最初期作だそうですよ。

ガラスの向こうにいらっしゃいますが、

晴れた日は特に、ガラスに周りの景色が乱反射して全く見えないという事にも。

で、足元に置かれた紙製の奇妙な物体。川で水中を覗く箱みたいなの。

これを「ガラスにつけて覗いてください」という事で、

覗いてみましたら、ばっちり見えましたよ。

中腰でガラスに箱くっつけて覗いてるおっさんの姿は、

あまり見られたくなかったですけど。。。誰も居なかったので良かった。

若者が作ったのもあるのか、若々しく凛とした大日様でした。

本堂右手には春日堂と白山堂という小さなお社が並んでいます。

現存最古の春日造の社殿で、春日大社の旧社殿を拝領したもの。

最小の国宝建造物なんだそうです。

庭園に戻り、ぐるっと歩いてからお茶屋さんに入る勇気は出ずに車に戻りました。

ここはバスも少なく、ちょっと便が悪いですね。

だからこそ保てる雰囲気ではあるのでしょう。

とても素敵なお寺でした。

出発!

地図(今回のルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

追加

動画をちょこっと撮ってたので。

ご無沙汰致しました。

続けますよ!良いですか!?良いですね!

浄瑠璃寺を朝一で堪能した後、京都南部木津川市を北へ。

南山城の山寺「海住山寺」を目指します。

ここへの道もとてつもなく狭かったり急だったりで運転はドキドキでした。

特に山に入ってからは、舗装はされていますがエンジンが悲鳴をあげる急勾配です。

お気をつけて。

735年、 盧舎那仏(東大寺の奈良の大仏)の造立工事の無事を願った聖武天皇の勅願により、

東大寺の初代別当「良弁(ろうべん)」が十一面観音像を祀った「藤尾山観音寺」が始まりと伝わっています。

その後、1137年には全ての堂宇が焼失。1208年、笠置寺の貞慶(じょうけい)がこの地に草庵を営み、

「補陀洛山 海住山寺」と名乗りました。

僕が訪れた時は、ちょうど奈良博で「解脱上人貞慶展」が催されており、

ゆかりの深いこちらの仏様や寺宝も出張されていました。

ご本尊十一面観音菩薩立像はいらっしゃいましたので、

ゆっくり拝ませて頂きました。

境内に入り目を奪われるのは国宝の五重塔。

室生寺に次ぐ小さな五重塔らしいです。

六層にも見えますが、一番下の屋根は「裳階(もこし)」と言われ、

耐久力を増すための飾り屋根なのだそうです。

とても美しい塔でした。

本堂に上がらせて頂くと、翌日に開かれる法要の準備でバタバタとしている事が申し訳ないと

お寺の方がとても気を使ってくださり良くして下さいました。

そんなに気になるバタバタ感は無かったんですが。

一人占めのご本尊さまをゆ~っくりと拝ませて頂き、

御朱印を頂き、いろいろお話を聞かせて頂いて本堂を出ました。

山の上にあるお寺ですので、境内からの眺めが素晴らしく、

しばらくウロウロと歩き、座ると願いが叶うという「なすのこしかけ」に座ってお参り終了。

興福寺で研学につとめ、名利を逃れ笠置寺で徳をつんだ貞慶さんが

晩年を過ごした海住山寺。優美な山寺でした。

奈良博で開催されていた「解脱上人貞慶展」ですが、

展示内容を少し変えて、現在、金沢文庫で開催されています。

貞慶さんゆかりの品々が多数出展されていて、

海住山寺の十一面観音さんやかっこいい四天王さんたちも来ています。

行くのが楽しみです。

現地では見れないものや、特別拝観時しか見れないものが沢山ありますので、

この機会を逃すわけにはいきませぬ。

金沢文庫:「御遠忌八〇〇年記念特別展 解脱上人貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」

地図

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

さて、浄瑠璃寺奥之院でクタクタになった体も落ち着いてきたので、

参道を歩き浄瑠璃寺へ向かいます。

相変わらず素敵な道です。歩いているのは僕ひとり。

小さな山門をくぐり、帰って来ましたよ美しい浄瑠璃世界!

朝一の誰も居ない庭園は、正に澄みきった静寂と清浄の理想の世界。

何度も深呼吸。

今回の奈良の旅、一番の目的はここ浄瑠璃寺にありました。

毎月8日、好天の場合のみ開帳される東の本尊、秘仏・薬師如来さま。

三重塔内にいらっしゃる薬師さまは、現在の本尊九体阿弥陀仏より60年前に造顕され、

浄瑠璃寺はじめのご本尊さまなのです。

昔、本で見た赤い衣の美しい薬師さま。

それがここ浄瑠璃寺の薬師さまと知り、調べると、「毎月8日(ただし好天に限る)」

というなかなか厳しいご開帳。

「8日」が何とかなったとしても、「好天」でないとお会いできないのですから、

もう運に任せるしかないのです。。。

今回も、前日から雨が降ったり止んだりの天気だったので、

心配しましたが、なんとか天気は大丈夫そう。

お庭を掃除していたお坊さんに、「今日は薬師さまは見られますか?」と

ドキドキで尋ねると、「もう開いてますよ~」と、優しい笑顔。

やった! 会える! ついに会えるんだ! あの赤い衣の薬師さまに!!

走りだしたい気持ちを抑え、前のめりに早足で三重塔への石段を上がりました。

小さく開いた扉の向こうの暗闇。

近づくにつれ黄金に輝くお姿が見えてきました。

綺麗なお花の飾られた扉の前に立ち手を合わせます。

暗いけど、見えます、ちゃんと見えます、お姿が!

感激。。。

浄瑠璃寺で流す二度目の涙が頬を伝う。

何分立っていたか分かりません。

誰も待っている人も居ませんしね。

まず薬師さまに苦悩の救済を願い、

その前でふり返って、池越しに彼岸の阿弥陀さまに来迎を願う。

浄瑠璃寺本来の礼拝を終え、木々の中をぐるっと本堂へ。

この日は吉祥天さまのご開帳期間でもありました。

涼しい本堂内も誰も居ません。

ゆっくりと皆さんにご挨拶。

薄暗い中、障子越しの自然光に光る九体仏さまたちは相変わらず美しい。。。

吉祥天さまも言わずもがなの美しさ。。。

本当になんて「優しい」お寺なんだろう。

これは文章や言葉では絶対に伝わらない。

暫くすると外が少し騒がしくなってきました。

本堂から出てみると、制服姿の中学生たちが。

「うわっ」と思いましたが、この中学生たちがいつもの「ザ・修学旅行生」と違い、

とてもお行儀が良く可愛らしい。

お寺の「優しさ」で、僕の心も優しくなっていたのかもしれません。

「こんにちは」と挨拶をしてくれる中学生たちは本堂内へ。

静かなお庭に、お寺と仏様の説明をするお坊さんの優しい声が漏れてきます。

本堂の脇にあるベンチに座り(有り難い事に喫煙コーナーでもある)、

僕もお話を聞かせてもらいました。

山門を出てすぐの所にあります茅葺屋根の素敵な「あ志び乃店」さんで

わらび餅をいただいてから、駐車場に戻り、次のお寺へ!

至高の数時間でありました。

次は「秘仏・大日如来さま」に会いに行かねば!

1月8日9日10日の3日間のみご開帳。。。き、きびしい。。。

地図

前回の浄瑠璃寺記

奈良旅記、再開です。

前回の東明寺の後、

近くの矢田坐久志玉比古神社(やたにいます・くしたまひこ・じんじゃ)に寄りました。

ここは神門にプロペラが飾られている珍しい神社でしたが、何故か写真を撮るのを忘れました。。

「饒速日神が天磐船に乗って大空を飛翔した」という故事により、

プロペラが奉納され、「航空祖神」として信仰されているのだそうです。

夕方になりましたので、宿のある新大宮に向かいます。

チェックインして初日の疲れを癒します。

貧乏旅行の為、食事はコンビニで買ってきました。

毎度の事なのですが、興奮していてほとんど眠れず。

翌朝6時に起きて、今回は自分で運転して浄瑠璃寺を目指します。

途中、有料道路の料金所で「ETC専用入口」に突入し、

「わーー!」と後を見たら、既に数台の車が並んでいるという最悪の事態に。

「すいやせん、すいやせん」と、係のおじさんが開けてくれるのを待ちました。。

朝の里山の風景を眺めながら、当尾の道を上ります。

浄瑠璃寺の参道入口にある優良駐車場に着いたのは7:30。

浄瑠璃寺が開くのは9時ですので、当然車は一台も停まってませんし、

人も誰一人居ません。

何故、そんな早い時間に来たのか。

前回見忘れて悔しい思いをした「浄瑠璃寺奥之院」に行く為です。

車を降り、参道には向かわず、府道を下ります。

しばらく歩くと「ながおのあみだ」さんがいらっしゃいます。

その先、山に向かう脇道が奥之院への入口です。

お猿の群れとの睨み合いを続けながら、山道を歩きます。

時間は片道15分位のものですが、結構な山道ですので、

あまり軽い感じでは入って行かない方が良いです。

本当に山の中ですので、男でもちょっと怖かったです。。

いろんな鳴き声が聞こえてきます。

道程がどんな感じかは、動画を観て下さいませ。

歩いて歩いて、川の音が大きくなり、

最後に丸太で作られた橋を渡れば「浄瑠璃寺奥之院」に到着です。

深い緑の中、水が流れ落ちる岩崖に立つ不動明王像。

両脇に、矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制多迦童子(せいたかどうじ)。

美しい。。。

この丸彫りの3体は、それほど古いものではなく、

本来の奥之院の主役は、お不動さんの後ろにある岩にいらっしゃいます。

浄瑠璃寺奥之院 不動明王磨崖仏(府登録要文化財、鎌倉時代後期 永仁四年 1296年)

岩に彫られた力強い不動明王像ですが、数十年前に大水で岩が剥がれ落ち、

現在は、下半身の描かれた岩の前に、上半身の岩が寄りかかるような状態になっています。

下からではただの岩にしか見えませんが、

脇の崖を泥だらけになって登り、近くに行くと確認する事が出来ました。

以前、この付近の石仏巡りをした際、岩船寺近くの山中で見た不動明王磨崖仏と

似たお顔でした。

下りる事を考えずに登った崖からズリズリと滑り落ち、

お不動さんにお別れの挨拶。

来る時にずっと下り坂だったのですから、帰りは当然ずーっと上り坂です。

きつかった。。口も利けないくらいに。ほんと運動はしとかないといけません。

杖代わりに拾った木が、とても役に立ちました。

もう、尽き果てた感じで駐車場に戻ると、おばさんが一人、

駐車場の小屋を掃除していました。

「裏の奥之院に行ってきました。」と話すと、

「それはそれはご苦労様でした」と、お茶を一杯いただきました。

ありがたい。

車の中でぐったりと休憩し、浄瑠璃寺が開くのを待ちます。

浄瑠璃寺では、今回の旅最大のイベントが待っているのです。

地図(東明寺~宿~浄瑠璃寺)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

松尾寺から一旦山を下り、矢田丘陵を北上します。

途中にある矢田寺は、今回は時間の都合上諦め、

拝観の予約をしている「鍋蔵山 東明寺」を目指します。

矢田丘陵の中腹に建てられた山岳寺院。

ルートとしては、矢田寺方面から繋がる山中のハイキングコースを歩くか、

車で山を上るしかありません。

最寄のバス停からでも、徒歩で30分以上かかるそうです。

僕は車で山に入りましたが、これが大変な道程でした。

小さなデミオでもギリギリな道を、脱輪しないように慎重に上ります。

おまけに、普段お目にかからない急勾配で、「これ、車で上がれるの…?」という

ヒヤヒヤした状態で進みます。

途中、あまりにも不安になる急勾配カーブを前に、草むしりをするお爺さんを発見。

「この上の方にお寺さんがあると思うのですが、車で上がって行けますか??」

「えっ?お寺?」

(小さなお寺付近で道を尋ねると、この反応が必ずと言っていい程返ってきます。

地元の人たちにしたら、改めて「お寺!」って言われると一瞬分からなくなるんでしょう。

地元の愛称で呼ばれてるお寺も多いですから。)

「あぁ、あるよ。上ってって大丈夫だよ~」という事で、

ホッとしつつも続く上り坂を行きます。

暫く行くと、道が行き止まり、東明寺の駐車場に出ました。

本当にホッとしました。

車を出ると、美味しい空気と山に反響する鶯の声。

そして、緑、緑、みどり~!

駐車場から5分ほど趣のある土塀の石段を上る木々の隙間に本堂が見えます。

少し手前を曲がり、あまり人が通ってなさそうな山門へ。

一応、ここから本堂に上りたかったので。

日本書紀の編纂に携わった舎人親王の開基と伝わる。

母親である持統天皇が 眼病に苦しんでいたおり、白鬚明神からのお告げがあり

霊山に登って与えられた金鍋で霊泉をすくい眼を洗わせたところ

眼病が平癒した。感謝を表すため 同地に精舎を建てたのが後の東明寺。

東明寺は、小さな山門と本堂のみの小さなお寺です。

とにかく「自然のまま」な感じで素敵です。

ぐるっと周りを歩き、本堂の隅に座らせていただき休憩。

約束の時間になったので、住職に電話をします。

(携帯電話って凄いね、あんな所からでも電話できちゃうんだから…。)

電話に出た若い住職さん、「え? あ、そうでした! はい、すぐ行きます!」

のんびり待っていると、本当に若い住職さんが、やって来ました。

途中にあったお家に住んでるんでしょうね。

とても感じの良い住職さんで、いろいろとお話をしながら、

本堂脇から本堂内に入れてもらいます。

絨毯や布団が微笑ましい堂内。

正面に座らせて頂き、いろいろと準備をしてくださる住職さんと世間話。

一人で東京から楽しみに来たと話すと、とても喜んでくれました。

一通り照明が点き、正面に現れた本尊の薬師如来さま。

「待ってました!!」なテンションを抑え、暫し手を合わせます。

平安時代の作で、像高94cm、桜の一木造。

体がやや左側に傾いていて、ウエストが引き締まって逆三角形の体つき。

くびれた体と腕の隙間に、裏側の衣が見えるのも珍しいですね。

あと、襟が立っているのも珍しく、とにかく独特の雰囲気を持つ仏さまでした。

光背は、肉眼では何も無い一枚板に見えますが、墨で唐草文様が描かれていたそうで、

赤外線による調査では、くっきりと浮かび上がったそうです。

本尊さまの両脇には、吉祥天さんと毘沙門天さん。

ご夫婦ですね。

●毘沙門天立像(重文) 木造・平安時代作・像高160.5cm

●吉祥天立像(重文) 木造・平安時代作・像高91.4cm

お二人とも美しかった。

若い住職さんは、とても丁寧に分かりやすく説明してくださり、

とてもありがたく楽しい時間でした。

(先生が持ってる、ビューっと伸びる棒まで使って説明してくれました)

東明寺にはもうひとつ、「雷さまのへそ伝説」があります。

昔々、ある夏の午後、境内の松の木の根元で昼寝をしていたカミナリさん。

それを見つけた住職は雷が大嫌い。

いつも雷が鳴ると、へそを取られまいと布団を被りぶるぶると震えていました。

ぐっすりと寝込むカミナリさんを見て、「今日はひとつ、カミナリのへそを取ってやろう」と

出べそを引っ張りました。驚いたカミナリさんは、慌てて飛んで行き、

住職の手にはカミナリさんの出べそがしっかりと握られていましたとさ。

楽しそうに話した若い住職が、ニコニコと木箱を持ってきました。

「こんな寺宝は珍しいですよ。」と見せてくれた箱の中には、なんだか乾燥した黒い塊が。

「干し椎茸だなんて思っちゃいけませんよ」と住職。

「はい、干し椎茸だとは思わない様にします」と僕。

この伝説のおかげで、東明寺は雷による被害が一度も無いんだそうです。

長くなってしまったので、この辺にします。

本当に楽しい時間で、なかなか訪れる事の出来る場所じゃないので、

予約して、ひやひやと上って来て本当に良かった。

地図(これまでのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

途中にある矢田寺は、今回は時間の都合上諦め、

拝観の予約をしている「鍋蔵山 東明寺」を目指します。

矢田丘陵の中腹に建てられた山岳寺院。

ルートとしては、矢田寺方面から繋がる山中のハイキングコースを歩くか、

車で山を上るしかありません。

最寄のバス停からでも、徒歩で30分以上かかるそうです。

僕は車で山に入りましたが、これが大変な道程でした。

小さなデミオでもギリギリな道を、脱輪しないように慎重に上ります。

おまけに、普段お目にかからない急勾配で、「これ、車で上がれるの…?」という

ヒヤヒヤした状態で進みます。

途中、あまりにも不安になる急勾配カーブを前に、草むしりをするお爺さんを発見。

「この上の方にお寺さんがあると思うのですが、車で上がって行けますか??」

「えっ?お寺?」

(小さなお寺付近で道を尋ねると、この反応が必ずと言っていい程返ってきます。

地元の人たちにしたら、改めて「お寺!」って言われると一瞬分からなくなるんでしょう。

地元の愛称で呼ばれてるお寺も多いですから。)

「あぁ、あるよ。上ってって大丈夫だよ~」という事で、

ホッとしつつも続く上り坂を行きます。

暫く行くと、道が行き止まり、東明寺の駐車場に出ました。

本当にホッとしました。

車を出ると、美味しい空気と山に反響する鶯の声。

そして、緑、緑、みどり~!

駐車場から5分ほど趣のある土塀の石段を上る木々の隙間に本堂が見えます。

少し手前を曲がり、あまり人が通ってなさそうな山門へ。

一応、ここから本堂に上りたかったので。

日本書紀の編纂に携わった舎人親王の開基と伝わる。

母親である持統天皇が 眼病に苦しんでいたおり、白鬚明神からのお告げがあり

霊山に登って与えられた金鍋で霊泉をすくい眼を洗わせたところ

眼病が平癒した。感謝を表すため 同地に精舎を建てたのが後の東明寺。

東明寺は、小さな山門と本堂のみの小さなお寺です。

とにかく「自然のまま」な感じで素敵です。

ぐるっと周りを歩き、本堂の隅に座らせていただき休憩。

約束の時間になったので、住職に電話をします。

(携帯電話って凄いね、あんな所からでも電話できちゃうんだから…。)

電話に出た若い住職さん、「え? あ、そうでした! はい、すぐ行きます!」

のんびり待っていると、本当に若い住職さんが、やって来ました。

途中にあったお家に住んでるんでしょうね。

とても感じの良い住職さんで、いろいろとお話をしながら、

本堂脇から本堂内に入れてもらいます。

絨毯や布団が微笑ましい堂内。

正面に座らせて頂き、いろいろと準備をしてくださる住職さんと世間話。

一人で東京から楽しみに来たと話すと、とても喜んでくれました。

一通り照明が点き、正面に現れた本尊の薬師如来さま。

「待ってました!!」なテンションを抑え、暫し手を合わせます。

平安時代の作で、像高94cm、桜の一木造。

体がやや左側に傾いていて、ウエストが引き締まって逆三角形の体つき。

くびれた体と腕の隙間に、裏側の衣が見えるのも珍しいですね。

あと、襟が立っているのも珍しく、とにかく独特の雰囲気を持つ仏さまでした。

光背は、肉眼では何も無い一枚板に見えますが、墨で唐草文様が描かれていたそうで、

赤外線による調査では、くっきりと浮かび上がったそうです。

本尊さまの両脇には、吉祥天さんと毘沙門天さん。

ご夫婦ですね。

●毘沙門天立像(重文) 木造・平安時代作・像高160.5cm

●吉祥天立像(重文) 木造・平安時代作・像高91.4cm

お二人とも美しかった。

若い住職さんは、とても丁寧に分かりやすく説明してくださり、

とてもありがたく楽しい時間でした。

(先生が持ってる、ビューっと伸びる棒まで使って説明してくれました)

東明寺にはもうひとつ、「雷さまのへそ伝説」があります。

昔々、ある夏の午後、境内の松の木の根元で昼寝をしていたカミナリさん。

それを見つけた住職は雷が大嫌い。

いつも雷が鳴ると、へそを取られまいと布団を被りぶるぶると震えていました。

ぐっすりと寝込むカミナリさんを見て、「今日はひとつ、カミナリのへそを取ってやろう」と

出べそを引っ張りました。驚いたカミナリさんは、慌てて飛んで行き、

住職の手にはカミナリさんの出べそがしっかりと握られていましたとさ。

楽しそうに話した若い住職が、ニコニコと木箱を持ってきました。

「こんな寺宝は珍しいですよ。」と見せてくれた箱の中には、なんだか乾燥した黒い塊が。

「干し椎茸だなんて思っちゃいけませんよ」と住職。

「はい、干し椎茸だとは思わない様にします」と僕。

この伝説のおかげで、東明寺は雷による被害が一度も無いんだそうです。

長くなってしまったので、この辺にします。

本当に楽しい時間で、なかなか訪れる事の出来る場所じゃないので、

予約して、ひやひやと上って来て本当に良かった。

地図(これまでのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

このペースで書いてて、いつ終わるのか分からない奈良旅記ですが、

まだまだ続けさせて頂きますよ。

法起寺を出て北へ。

矢田丘陵の南、松尾山の中腹にあります松尾寺を目指します。

ここへの道は、車でも安心の道幅ですが、かなりの急勾配になりますので、

運転に慣れていない人は少し怖いかもしれません。

僕が借りた旧型デミオさんもゼェゼェ言ってました。

松尾寺には北と南に門がありまして、法隆寺から続くハイキングコースを

徒歩で訪れる場合は南惣門から。

車の場合は、駐車場のある北惣門から入る事になります。

北惣門を入ると、いきなりの百八段の石段です。

この位でヒィヒィ言ってたら奈良の旅は出来ない事は思い知っておりますので、

呼吸を整えて無心で上ります。

途中、1300年前からご本尊厄除観音様にお供えするお水の湧く

「閼伽井屋(あかいや)」で身を清めます。

松尾寺は、養老2年(718)、天武天皇の皇子舎人親王が、勅命による日本書紀編纂の折、

42歳の厄年であったため、日本書紀の無事完成と厄除けの願をかけて建立された

日本最古の厄除霊場なのだそうです。

たしか、他にも「日本最古の厄除霊場」って言ってた所があった気もしますが、

その辺は、ふわっとさせておくのがよろしいかと思います。

三万坪あるらしい広い境内は、山の傾斜を生かし沢山の建物や並びます。

本堂にお参りし、大岩周辺の沢山の石仏を見ながら歩いていると、

完全に「山登り」な道になり、鼻をピーピー鳴らしながら上へ上へ。

辿り着いたのは松尾山神社(奈良時代)。

あまり天気は良くなかったのですが、日の光を遮る深い木々の中を歩き

鳥居の向こうに開ける景色は感動的でした。

朱色の美しい三重塔(承和2年(835)創建(寺伝))を

上から見ながら、境内に戻り、七福神堂へ。

松尾寺にはご本尊の千手千眼観世音菩薩や、日本最大の役行者像と前鬼・後鬼、

千手観音像トルソー(秘仏/奈良時代8世紀)等、

多彩な仏像がいらっしゃいますが、開帳時期がそれぞれ別であったりで、

なかなか拝むのは難しそうです。。

またまた突然雨が降ってきたので、本堂の縁側(なんて言うのあそこ?)に座り、

美しい境内をしばらく眺めていました。

今回の旅、本当に「ザ・山の天気」を堪能しました。

中心の広いお庭には、無数の植木鉢が並び、

若いお坊さん達が一生懸命世話をしていました。

雨宿り中、人懐っこい若いお坊さんが話しかけてきてくれて、

いろいろ難しくない世間話。

先輩の呼ぶ声に慌てて走って行きました。

暫くして、

雨も上がったので、次のお寺を目指します。

地図(これまでのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。