松尾寺から一旦山を下り、矢田丘陵を北上します。

途中にある矢田寺は、今回は時間の都合上諦め、

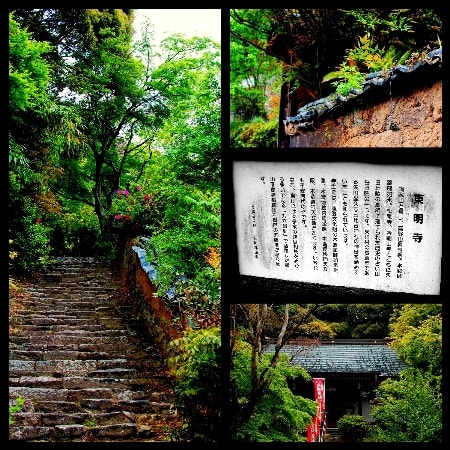

拝観の予約をしている「鍋蔵山 東明寺」を目指します。

矢田丘陵の中腹に建てられた山岳寺院。

ルートとしては、矢田寺方面から繋がる山中のハイキングコースを歩くか、

車で山を上るしかありません。

最寄のバス停からでも、徒歩で30分以上かかるそうです。

僕は車で山に入りましたが、これが大変な道程でした。

小さなデミオでもギリギリな道を、脱輪しないように慎重に上ります。

おまけに、普段お目にかからない急勾配で、「これ、車で上がれるの…?」という

ヒヤヒヤした状態で進みます。

途中、あまりにも不安になる急勾配カーブを前に、草むしりをするお爺さんを発見。

「この上の方にお寺さんがあると思うのですが、車で上がって行けますか??」

「えっ?お寺?」

(小さなお寺付近で道を尋ねると、この反応が必ずと言っていい程返ってきます。

地元の人たちにしたら、改めて「お寺!」って言われると一瞬分からなくなるんでしょう。

地元の愛称で呼ばれてるお寺も多いですから。)

「あぁ、あるよ。上ってって大丈夫だよ~」という事で、

ホッとしつつも続く上り坂を行きます。

暫く行くと、道が行き止まり、東明寺の駐車場に出ました。

本当にホッとしました。

車を出ると、美味しい空気と山に反響する鶯の声。

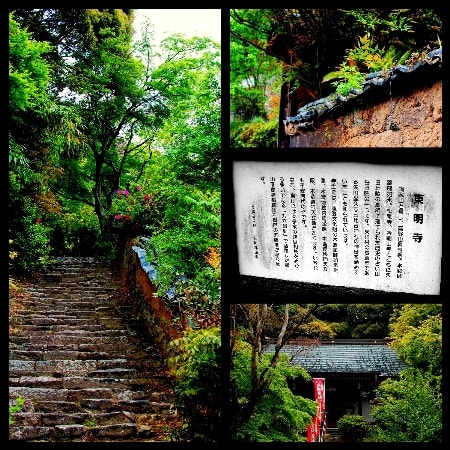

そして、緑、緑、みどり~!

駐車場から5分ほど趣のある土塀の石段を上る木々の隙間に本堂が見えます。

少し手前を曲がり、あまり人が通ってなさそうな山門へ。

一応、ここから本堂に上りたかったので。

日本書紀の編纂に携わった舎人親王の開基と伝わる。

母親である持統天皇が 眼病に苦しんでいたおり、白鬚明神からのお告げがあり

霊山に登って与えられた金鍋で霊泉をすくい眼を洗わせたところ

眼病が平癒した。感謝を表すため 同地に精舎を建てたのが後の東明寺。

東明寺は、小さな山門と本堂のみの小さなお寺です。

とにかく「自然のまま」な感じで素敵です。

ぐるっと周りを歩き、本堂の隅に座らせていただき休憩。

約束の時間になったので、住職に電話をします。

(携帯電話って凄いね、あんな所からでも電話できちゃうんだから…。)

電話に出た若い住職さん、「え? あ、そうでした! はい、すぐ行きます!」

のんびり待っていると、本当に若い住職さんが、やって来ました。

途中にあったお家に住んでるんでしょうね。

とても感じの良い住職さんで、いろいろとお話をしながら、

本堂脇から本堂内に入れてもらいます。

絨毯や布団が微笑ましい堂内。

正面に座らせて頂き、いろいろと準備をしてくださる住職さんと世間話。

一人で東京から楽しみに来たと話すと、とても喜んでくれました。

一通り照明が点き、正面に現れた本尊の薬師如来さま。

「待ってました!!」なテンションを抑え、暫し手を合わせます。

平安時代の作で、像高94cm、桜の一木造。

体がやや左側に傾いていて、ウエストが引き締まって逆三角形の体つき。

くびれた体と腕の隙間に、裏側の衣が見えるのも珍しいですね。

あと、襟が立っているのも珍しく、とにかく独特の雰囲気を持つ仏さまでした。

光背は、肉眼では何も無い一枚板に見えますが、墨で唐草文様が描かれていたそうで、

赤外線による調査では、くっきりと浮かび上がったそうです。

本尊さまの両脇には、吉祥天さんと毘沙門天さん。

ご夫婦ですね。

●毘沙門天立像(重文) 木造・平安時代作・像高160.5cm

●吉祥天立像(重文) 木造・平安時代作・像高91.4cm

お二人とも美しかった。

若い住職さんは、とても丁寧に分かりやすく説明してくださり、

とてもありがたく楽しい時間でした。

(先生が持ってる、ビューっと伸びる棒まで使って説明してくれました)

東明寺にはもうひとつ、「雷さまのへそ伝説」があります。

昔々、ある夏の午後、境内の松の木の根元で昼寝をしていたカミナリさん。

それを見つけた住職は雷が大嫌い。

いつも雷が鳴ると、へそを取られまいと布団を被りぶるぶると震えていました。

ぐっすりと寝込むカミナリさんを見て、「今日はひとつ、カミナリのへそを取ってやろう」と

出べそを引っ張りました。驚いたカミナリさんは、慌てて飛んで行き、

住職の手にはカミナリさんの出べそがしっかりと握られていましたとさ。

楽しそうに話した若い住職が、ニコニコと木箱を持ってきました。

「こんな寺宝は珍しいですよ。」と見せてくれた箱の中には、なんだか乾燥した黒い塊が。

「干し椎茸だなんて思っちゃいけませんよ」と住職。

「はい、干し椎茸だとは思わない様にします」と僕。

この伝説のおかげで、東明寺は雷による被害が一度も無いんだそうです。

長くなってしまったので、この辺にします。

本当に楽しい時間で、なかなか訪れる事の出来る場所じゃないので、

予約して、ひやひやと上って来て本当に良かった。

地図(これまでのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。

途中にある矢田寺は、今回は時間の都合上諦め、

拝観の予約をしている「鍋蔵山 東明寺」を目指します。

矢田丘陵の中腹に建てられた山岳寺院。

ルートとしては、矢田寺方面から繋がる山中のハイキングコースを歩くか、

車で山を上るしかありません。

最寄のバス停からでも、徒歩で30分以上かかるそうです。

僕は車で山に入りましたが、これが大変な道程でした。

小さなデミオでもギリギリな道を、脱輪しないように慎重に上ります。

おまけに、普段お目にかからない急勾配で、「これ、車で上がれるの…?」という

ヒヤヒヤした状態で進みます。

途中、あまりにも不安になる急勾配カーブを前に、草むしりをするお爺さんを発見。

「この上の方にお寺さんがあると思うのですが、車で上がって行けますか??」

「えっ?お寺?」

(小さなお寺付近で道を尋ねると、この反応が必ずと言っていい程返ってきます。

地元の人たちにしたら、改めて「お寺!」って言われると一瞬分からなくなるんでしょう。

地元の愛称で呼ばれてるお寺も多いですから。)

「あぁ、あるよ。上ってって大丈夫だよ~」という事で、

ホッとしつつも続く上り坂を行きます。

暫く行くと、道が行き止まり、東明寺の駐車場に出ました。

本当にホッとしました。

車を出ると、美味しい空気と山に反響する鶯の声。

そして、緑、緑、みどり~!

駐車場から5分ほど趣のある土塀の石段を上る木々の隙間に本堂が見えます。

少し手前を曲がり、あまり人が通ってなさそうな山門へ。

一応、ここから本堂に上りたかったので。

日本書紀の編纂に携わった舎人親王の開基と伝わる。

母親である持統天皇が 眼病に苦しんでいたおり、白鬚明神からのお告げがあり

霊山に登って与えられた金鍋で霊泉をすくい眼を洗わせたところ

眼病が平癒した。感謝を表すため 同地に精舎を建てたのが後の東明寺。

東明寺は、小さな山門と本堂のみの小さなお寺です。

とにかく「自然のまま」な感じで素敵です。

ぐるっと周りを歩き、本堂の隅に座らせていただき休憩。

約束の時間になったので、住職に電話をします。

(携帯電話って凄いね、あんな所からでも電話できちゃうんだから…。)

電話に出た若い住職さん、「え? あ、そうでした! はい、すぐ行きます!」

のんびり待っていると、本当に若い住職さんが、やって来ました。

途中にあったお家に住んでるんでしょうね。

とても感じの良い住職さんで、いろいろとお話をしながら、

本堂脇から本堂内に入れてもらいます。

絨毯や布団が微笑ましい堂内。

正面に座らせて頂き、いろいろと準備をしてくださる住職さんと世間話。

一人で東京から楽しみに来たと話すと、とても喜んでくれました。

一通り照明が点き、正面に現れた本尊の薬師如来さま。

「待ってました!!」なテンションを抑え、暫し手を合わせます。

平安時代の作で、像高94cm、桜の一木造。

体がやや左側に傾いていて、ウエストが引き締まって逆三角形の体つき。

くびれた体と腕の隙間に、裏側の衣が見えるのも珍しいですね。

あと、襟が立っているのも珍しく、とにかく独特の雰囲気を持つ仏さまでした。

光背は、肉眼では何も無い一枚板に見えますが、墨で唐草文様が描かれていたそうで、

赤外線による調査では、くっきりと浮かび上がったそうです。

本尊さまの両脇には、吉祥天さんと毘沙門天さん。

ご夫婦ですね。

●毘沙門天立像(重文) 木造・平安時代作・像高160.5cm

●吉祥天立像(重文) 木造・平安時代作・像高91.4cm

お二人とも美しかった。

若い住職さんは、とても丁寧に分かりやすく説明してくださり、

とてもありがたく楽しい時間でした。

(先生が持ってる、ビューっと伸びる棒まで使って説明してくれました)

東明寺にはもうひとつ、「雷さまのへそ伝説」があります。

昔々、ある夏の午後、境内の松の木の根元で昼寝をしていたカミナリさん。

それを見つけた住職は雷が大嫌い。

いつも雷が鳴ると、へそを取られまいと布団を被りぶるぶると震えていました。

ぐっすりと寝込むカミナリさんを見て、「今日はひとつ、カミナリのへそを取ってやろう」と

出べそを引っ張りました。驚いたカミナリさんは、慌てて飛んで行き、

住職の手にはカミナリさんの出べそがしっかりと握られていましたとさ。

楽しそうに話した若い住職が、ニコニコと木箱を持ってきました。

「こんな寺宝は珍しいですよ。」と見せてくれた箱の中には、なんだか乾燥した黒い塊が。

「干し椎茸だなんて思っちゃいけませんよ」と住職。

「はい、干し椎茸だとは思わない様にします」と僕。

この伝説のおかげで、東明寺は雷による被害が一度も無いんだそうです。

長くなってしまったので、この辺にします。

本当に楽しい時間で、なかなか訪れる事の出来る場所じゃないので、

予約して、ひやひやと上って来て本当に良かった。

地図(これまでのルート)

※PC以外では正しく表示されないみたいです。