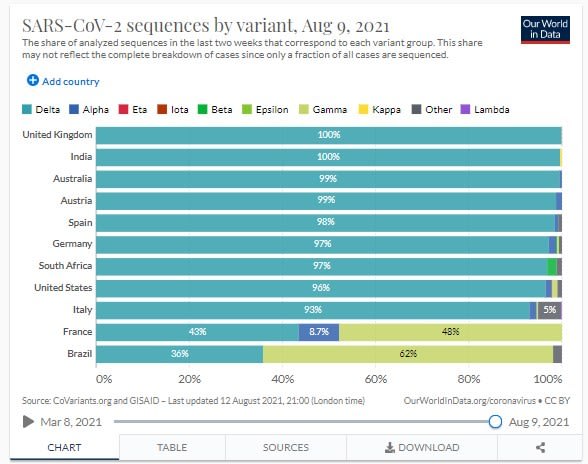

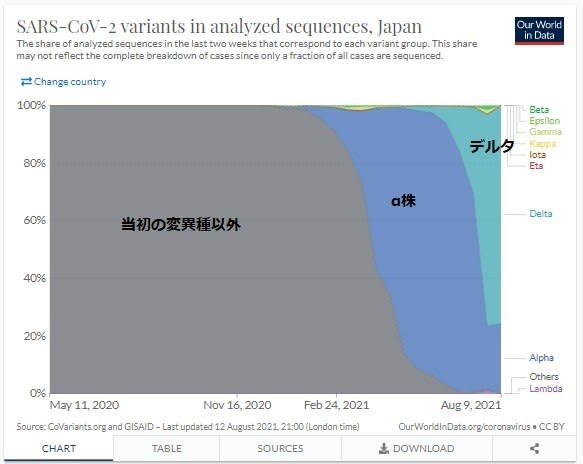

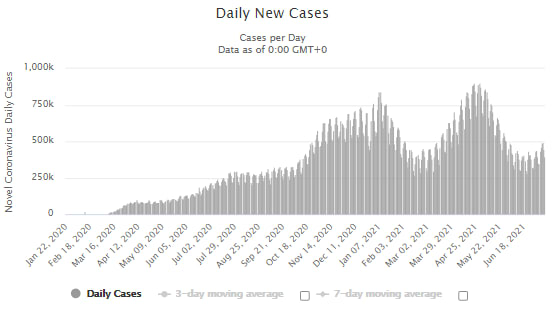

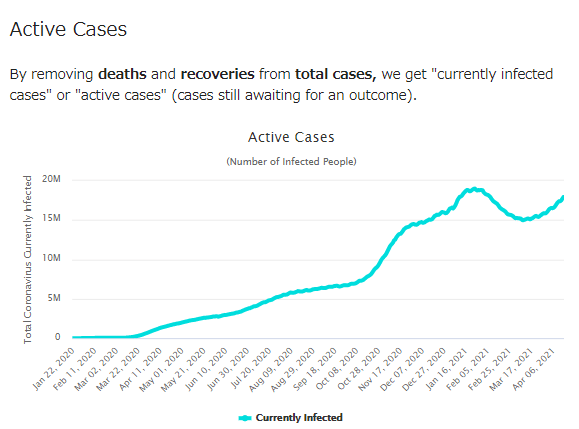

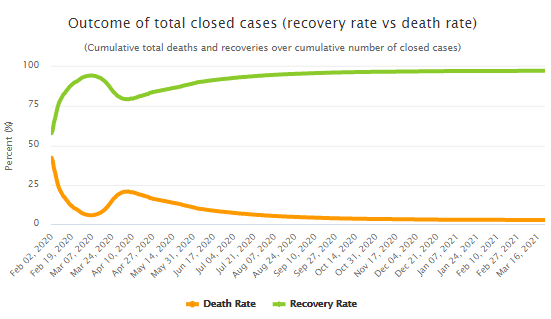

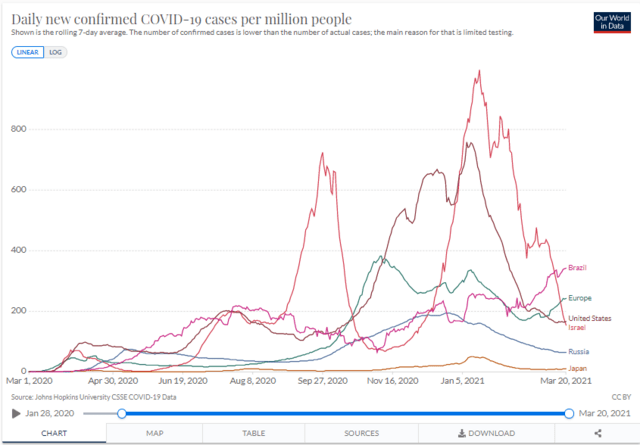

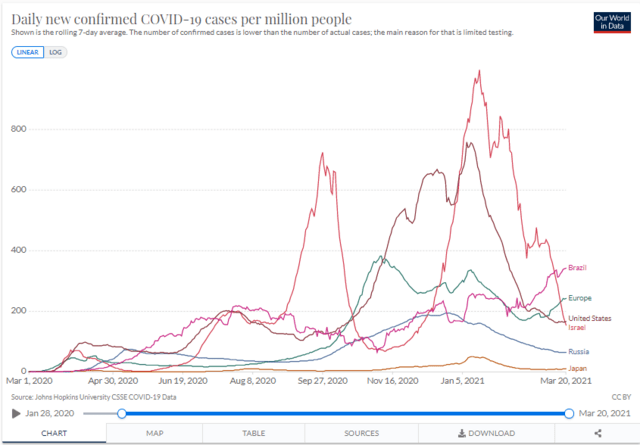

新型コロナ感染症による緊急事態宣言は終了しましたが、新規感染者数は「下げ止まり」であるとか、「緩やかに増加傾向」などとされ、早くも第4波に備えよとせっかちに煽り立てるメディアも出てきました。世界の動向も北半球の冬場のピークは明らかに過ぎましたが、欧州の一部やブラジルなどの南半球は増加傾向を示しています。

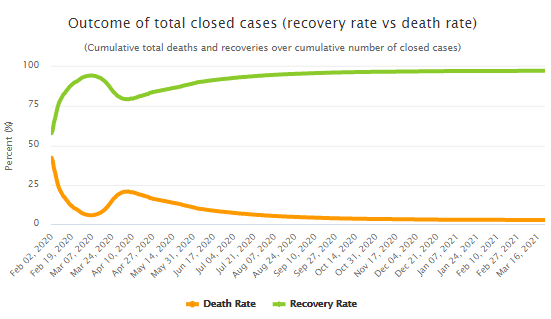

いつも引用しているworld meterの図にもその傾向が見て取れますが、変異種がどうであれ回復率や死亡率は変動しておらず、新型コロナ感染症の肝の部分に変化はないと考えます。

世界における感染者、回復者の数の推移 一度低下してやや増加 ウイルスの悪性度は変異種だろうと変化なし

国別の100万人あたりの感染者はワクチン投与が進むイスラエルでは確かに抑えられつつあるようだが一部欧州や南米は増加傾向

〇 パンデミックは終息するか

2009年の豚インフルエンザパンデミックは翌年の8月にはWHOが終息宣言を出しましたが、決してそれ以降H1N1感染症が0になった訳ではなく、前にも示した様に毎年季節性インフルエンザの一部として流行を繰り返しています。したがって新型コロナ感染症もパンデミック終息のためには感染者が0になる必要はなく、人々が集団免疫(herd immunity)に達したと考えられれば終息として問題ありません。この基本を勘違い、または全く分かっていない人たちが沢山いるようです。2020年のパンデミック初期に集団免疫を獲得することで「感染力は強いが毒性が弱い」この「流行り病」を乗り切ることは何故か「非人道的」と非難されました。人類史上、エボラやペストの様な死亡率の高い「流行り病」は「隔離による抑え込み」で対応するしかありませんでしたが、所謂「流感」に相当する物は多くの者が罹る事で免疫を獲得する「集団免疫」によって乗り切ってきました。だから今回の新型コロナ感染症も私が3月の段階で断言した様に「集団免疫による感染症の克服」が唯一の正しい選択だったのです。しかし誤った「隔離による抑え込み」政策が議論もされずに選択され、感染症による被害と比べ物にならないほど大きなダメージが「経済と人々の生活」にもたらされました。これは仕方がない事ではなく、明らかな選択の誤りですが、もう誰も責任を取る事はないでしょう。

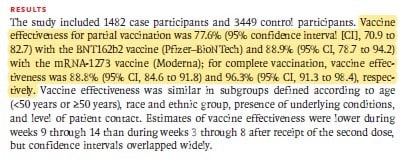

そして最近になって「ワクチンによる集団免疫の獲得」という、結局「集団免疫による克服」作戦にこっそり目標がすり替えられ、「だから全ての人はワクチンを接種せよ」というワクチン推進論の根拠にもされてしまいました。

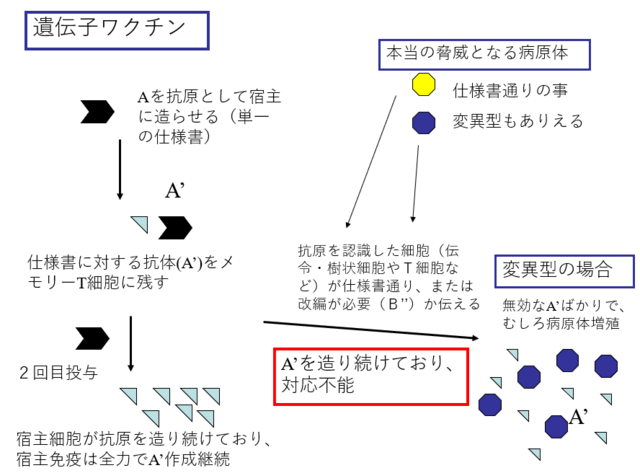

〇 誤った液性免疫主導の免疫論

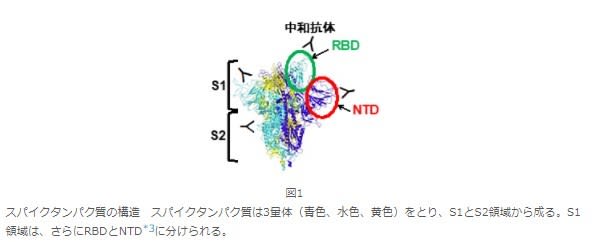

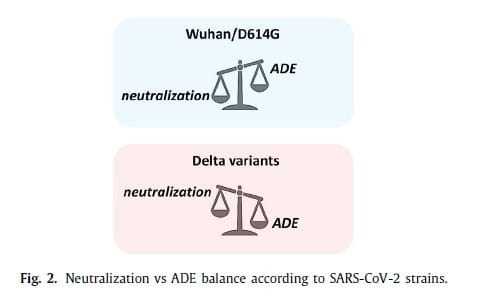

ワクチンの有効性や集団免疫の達成度合いを論ずる際に話題になるのは「ウイルスに対する抗体の量」ですが、基本的に誤りではないものの、免疫にはB細胞が作る抗体を中心にした液性免疫とT細胞やNK細胞を主体とする細胞性免疫の二本立てで論じなければ片手落ちです。免疫には自然免疫、獲得免疫があり(それも解らない人は以前簡単に説明した項を見てください)、感染や腫瘍に対する初期の免疫機構は昆虫にもある自然免疫で対応しますが、全力で対処するには細胞性免疫と液性免疫が共同でその異物に特化した獲得免疫の機構を動員して対応します。現在感染症に罹っていれば「治癒」のためには抗体の量が問題になりますが。感染予防や細菌に対する抵抗力を論ずる場合は、抗体の量だけでなく異物に対応する能力を免疫機構が既に持っているか、メモリーT細胞の有無が問題になります。つまり抗体はなくても、T細胞がその細菌やウイルスが侵入してきた時に対応する能力があれば、感染を成立させずに排除できるから「免疫がある」と言えるのです。ただ抗体量の測定と異なり、T細胞の検査は煩雑で集団での検査が困難であるため、論文化にもなりにくい欠点はあります。しかし抗体の有無だけで免疫を論ずるのは誤りなのです。

〇 日本やアジアで新型コロナ感染症の感染や死亡が少ないファクターXは何だったか?

一時欧米に比べて日本やアジアで新型コロナ感染が少なく、死亡者も少ない何等かの因子が話題になりましたが、2020年4月の段階で私はT細胞の機能であろうと予測しました。最近各種の論文で、従来からある感冒性コロナウイルスに対する獲得免疫によるT細胞が新型コロナのウイルス感染予防にも役立っている事を証明する論文が出される様になりました。それらの発表を受けて世界は既に集団免疫獲得の段階に達しているのではないか、つまりパンデミック収束に近づいているのではないかという論考も出てきています。以下にBritish Medical Journalのassociate editorであるPeter Doshi博士の論説の要約を載せます。

やや長くなり、意訳になりますが、私がブログで記している内容が根拠のある事であると解ると思います。BMJは英国における権威ある雑誌でくだらない日本のメディアの何十倍も信用できる内容です。よろしければ読んで見て下さい。

(以下引用要約)

BMJ 2020;370:m3563 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3563 Published: 17 September 2020

コロナウイルス:Covid-19 既に多くの人に既得免疫があるのではないか?

SARS-CoV-2は人類が初めて遭遇するウイルスであると信じられているが、それは本当だろうか?Peter Doshiが最近のウイルスへの免疫反応の研究論文から明らかにする

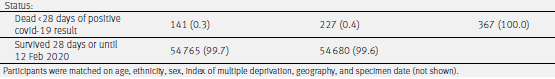

COVID19のパンデミックで多くの方が亡くなったニューヨークなどの地域でも人口の20%ほどしかSARS-C0V-2の抗体を持っていません。それ以外の一般人口の中では抗体保有率は一桁代と報告されています。世界中で公衆衛生上この感染症にどう対応するかを検討するにあたって、ウイルスがパンデミックの前に既存の免疫を持たないヒト集団に入った、つまり「全く新しいウイルス」と仮定してWHOの緊急事態の責任者であるマイク・ライアンは考えました。そしてウイルスが「燃えつきて収束するには時間がかかるだろう」と結論づけました。しかし、ウイルスに感染していない人々のSARS-CoV-2へのT細胞の反応を研究した論文の多くは、パンデミックウイルスが人類にとって全く対応できない新種のウイルスであるのかという問いに疑問を呈しています。

〇 新型コロナウイルスはそれほど斬新なウイルスではない?

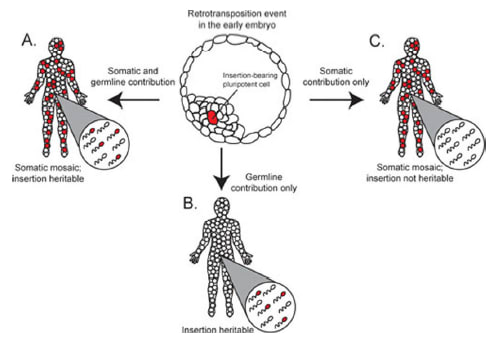

世界各地からの6本以上の論文による報告で、ウイルスへの暴露がなかった人達の「20-50%のT細胞」がSARS-C0V-2に免疫的に反応する事が証明されています。しかしこれらの研究は対象にした症例数がまだ少なく、SARS-C0V-2に対する免疫学的反応の正確な推定値を提供するには至っていません。しかし雑誌CellやNatureに発表されたこれら内容は無視できない貴重な証拠であり、これらの事実はウイルスの成り立ちを知る上でも大事な知識となります。

〇 豚インフルエンザで見られた例

世界保健機関(WHO)がH1N1「豚インフルエンザ」ウイルスを世界的なパンデミックと宣言してから数ヶ月後の2009年後半、アレッサンドロ・セッテは、この豚インフルは特段人類にとって新しいウイルスではないのではないか、という研究をしていました。

彼らの答えは、成人集団における既存の免疫学的応答、特にT細胞は、「疾患の重症度を鈍くする」ことが解りました。つまり既存の反応性T細胞を持つ人々は、H1N1が重症化しにくいという臨床的特徴を持っていたのです。さらに、米国疾病管理予防センター(CDC)が2009年の流行の間に行った研究では、60歳以上の人々の33%が2009年のH1N1ウイルスに対して交差反応性の抗体を持っていたと報告され、CDCは新しいH1N1株に対する「ある程度の既存の免疫」が存在すると結論付けたのです。

このデータは、2009年以前のWHOとCDCの見解を「パンデミックウイルスに対する免疫を持たない」という仮定から、「パンデミックウイルスに対する集団の脆弱性は、ウイルスに対する既存の免疫のレベルの有無に関連している」と認めたものに変えました。

しかし、2020年には、その教訓は忘れられていたようです。

〇 新型コロナウイルスは既存の風邪ウイルスの一種か?

新型コロナウイルスに暴露していない人が持つ「免疫反応の起源は、構造的に密接に関連しているいわゆる一般的な風邪コロナウイルスである」と、この仮説を確認した論文の上級著者ダニエラ・ワイスコフは述べています。これとは別に、シンガポールの研究者は、一般的な風邪のコロナウイルスの役割について同様の結論に達しましたが、T細胞の反応性の一部は、動物由来のコロナウイルスであっても、他の未知のコロナウイルスから来る可能性があることを指摘しました。要はSARS-C0V-2のパンデミックへの対応はこれらの免疫反応を考慮して、基本的な仮定のいくつかを再検討する必要性があるのです。

〇 集団免疫を過小評価していないだろうか?

抗体保有率を測定する血清調査は、SARS-C0V-2に感染した集団の割合を評価するには好ましい方法ですが、集団免疫閾値(どこで集団免疫に達したか)の検討には向いていないかも知れません。というのは、最も大きな被害を受けた地域であっても、少数の人々しかSARS-CoV-2に対する抗体を持っていないと言う事実は、ほとんどの疫学者が「パンデミックは終わっていない」と結論する結果になってしまっているからです。調査対象者の5分の1以上が抗体を持っていたニューヨーク市では、保健局は「現状は集団免疫のレベルに達しておらず、監視、検査、接触追跡が依然として不可欠な公衆衛生戦略である」と結論付けました。「その数が何であれ、私たちは集団免疫達成に近い状態はどこにもありません」と、WHOのライアンは7月下旬に言及しました。

〇 集団免疫の閾値について

理論的には、伝染病の発生は特定の経過に従います。 免疫力を欠く集団では、新しい感染症が急速に成長します。ある時点で 、この成長のピークが発生し、発生率が 低下し始めます。

1970年代には、この変曲点を集団免疫閾値(HIT)と定義し、その大きさを推定するための簡単な式を提供しました:HIT=1-1/R0(R0は病気の基本的な再生産数、または感染性の影響を受けやすい個人によって生成された二次症例の平均数)。この単純な計算は、多くの予防接種キャンペーンを導き、予防接種の目標レベルを定義するために使用されました。

この式は、特定の集団において免疫が均等に分配され、メンバーがランダムに混合するという2つの仮定に基づいています。しかし現実には人びとはランダムに混合することはないことが解り、本当は人々の接触には濃淡があり、集団免疫はもっと早期に達成されることが解ったのです。

ほとんどの専門家はSARS-CoV-2(一般的に2〜3の間であると推定される)のR0を取り、集団免疫に達する前に少なくとも50%の人々が免疫を持つ必要があると結論付けましたが、Gomesたちは10%から20%が本来の閾値だろうと推測しています。

ドイツのミュンスター大学のウルリッヒ・ケイル名誉教授(疫学)は、無作為に分布する免疫の概念は、集団の健康格差の大きなちがいを無視する「非常に乱暴な仮定」であり、「また、社会状況がウイルスの因子よりも感染拡大因子に重要であるかもしれないことを完全に無視している」と言います。

オックスフォード大学のスネトラ・グプタ率いる別のグループは、人々には既存の免疫があることを考慮して、集団免疫閾値は下げて良いと結論しています。人類に既存の免疫を持つ人々が存在する場合、T細胞が反応する可能性があるため、R0が2.5であると仮定する集団免疫閾値は、人々の間で持つ既存の免疫の量と分布に応じて、感染する人口の60%という値を10%まで減少させることができる、とグプタのグループは計算しました。

メモリーT細胞は、「将来の感染に対する臨床的重症度および感受性に影響を与える能力」で知られており、また「20〜50%の人々がSARS-CoV-2に対して既存の免疫的反応性を持っている」事を論文化したT細胞についての研究は、抗体を持つかどうかが免疫反応の全てではないことを示唆しています。

「私たちが血清検査などの測定を行って、ウイルスに感染した人の数だと結論づけたのは、感染の真の姿を検討する上で無頓着でした」と、カロリンスカ研究所の免疫学者マーカス・バガートはBMJに語りました。「免疫反応はより多彩であり、抗体価を調べるだけの研究は、免疫反応を過小評価する結果につながります。生理学的応答は、一般的に想像する免疫的な反応よりも少ないかもしれません。つまり暴露は必ずしも感染につながるとは限りませんし、感染は必ずしも病気につながるとは限りません、そして病気は必ずしも検出可能な抗体を産生しません。そして、体内では、様々な免疫系コンポーネントの役割は複雑であり、相互に関連しています。B細胞は抗体を産生するが、B細胞はT細胞によって調節され、T細胞と抗体は共に体内のウイルスに反応する一方、T細胞は感染した細胞に対して反応し、抗体は細胞が感染するのを防ぐのに役立つのです。」

〇 カーブの予期しない変動

バガート博士の母国スウエーデンは集団免疫論争の最前線にあり、スウェーデンのウイルスに対する甘い戦略は多くの議論をもたらしました。バガードは2020年8月にこう述べました。「現在、感染者の数は大幅に減っています。200万人の都市で約50人がCOVID-19で入院しています。流行のピーク時には何千もの症例がありました。ソシアルディスタンシングがスウエーデンにおいて常に不十分だったことを考えると、何かが他に起こったに違いない。」

この「何か」を理解することは、既存の疾患への抵抗性と新しい疾患への交叉耐性の変数を組み込んだ集団免疫閾値を計算する方法を開発したオックスフォード大学の疫学者、スネトラ・グプタにとって中心的な問題となりました。 彼女のグループは、集団免疫閾値は「集団の一部がウイルスを伝染させることができない場合、大幅に減少する可能性がある」と主張しています。

「従来の考え方では、流行曲線の上昇に従ってロックダウンが必要になる」ということですと、グプタは説明しました。「だから、いったんロックダウンを解除すると、そのカーブは上昇し続ける」はずです。しかし、それはニューヨーク、ロンドン、ストックホルムのような場所では起こっていません。問題は、なぜ「ロンドンで病気がそれほど広がっておらず、血清学検査が示すようにウイルス感染を経験したのは全体の15%に過ぎないのか」ということです。「そのような状況下で、ロックダウンを解除すると、他の多くの設定で予想されているように、感染症例数の即時かつ相応の増加が見られるはずです」と、グプタはBMJに語りました。それは単純な事実です。問題は、他に考えられる理由が多いという事です、と彼女は言います。一つは、ソシアルディスタンスが行き届いて、人々が広がりを抑えているということです。もう一つの可能性は、多くの人々がT細胞応答または何か他の免疫があるということです。「それが何であれ、感染に対して脆弱でない人々が人口のかなりの割合であるならば、SARS-CoV-2がさほど広がっていない状況についての説明が付くのです。」とグプタは付け加えました。バガートのスウェーデンでの研究は、この立場を支持しているようです。covid-19が確認された患者の親しい家族を調査すると、血清陰性または無症候性である人にT細胞応答を発見しました。(他の研究も同様の結果を報告している。)

「非常に多くの人々は感染したにも関わらず、抗体を作成しませんでした」とバガートは結論付けています。

〇 より深い議論

T細胞免疫についての研究は、ニュースを支配しているように見える抗体の研究とは対照的に、メディアの注目は集めていません(バガートの推測は、抗体研究の方がT細胞よりも研究が容易で、速く、より安価であるため)。最近の2つの研究では、SARS-CoV-2に対する自然に獲得した抗体がわずか2〜3ヶ月後に衰え始め、繰り返し感染する可能性があるとの憶測が煽られていると報告されています。

しかし、T細胞免疫の研究は、実質的に異なる、より楽観的な解釈を可能にします。シンガポールの研究では、例えば、SARS-CoV-1に対する 反応性T細胞が感染の17年後にもその患者で発見されています。「我々の知見はまた、関連したウイルスに感染した後に生成された長期的なメモリーT細胞が、SARS-CoV-2による感染に対して保護的または改変することができる可能性を高めている」と研究者は報告しています。

T細胞研究はまた、子供たちが驚くほどパンデミックから除かれた理由、なぜそれが人々に異なって影響を与えるのか、そして子供と若い成人の無症候性感染症の割合が高いなど、covid-19ウイルスの他の謎に光を当てるのに役立つかもしれません。

私が話した免疫学者は、T細胞がニューヨーク、ロンドン、ストックホルムのような場所が感染症の波を経験し、その後の再流行を経験していない理由を説明する重要な要因となり得ることに同意しました。これは、血清学だけで測定できるものではなく、既存の免疫応答と新たに形成された免疫応答の組み合わせの結果である免疫の保護のしくみが、現在集団に存在し、新しい感染症の流行を防ぐことができるからであると説明されます。

しかし、彼らはこれが憶測であると注意喚起もしています。正式には、既存のT細胞反応性の臨床への影響は依然として未解決の問題です。「人々はまだエビデンスがないと言いますが、彼らの主張は正しいです」とバガートは言います。彼の研究の過去に集められた献血者標本はすべて匿名化され、時間系列的なフォローアップを妨げていると付け加えました。

T細胞応答は有害である可能性があり、疾患の重篤化につながるという考えがあります。「私はその可能性があるとは思わない」と、セッテは完全否定ではないことを強調しながら言いました。「これは誤りである可能性もあります。交叉免疫の能力が小さすぎるか、ウイルスには弱い影響しかないかもしれません。もう一つの結論は、交叉免疫が違う結果を生み出し、より良い反応を生み出すことです。ヴァイスコプフ博士は次のように付け加えました。「今、私はあらゆる可能性があると思います。私たちは知らないだけです。私たちが楽観的な理由は、(T細胞応答が)実際にあなたを助ける事を他のウイルスの例に見てきたからです。その一例が豚インフルエンザで、既存の反応性T細胞を持つ人々が臨床的に軽症化された事が研究で示されているのです。」

ヴァイスコプフとセッテ博士は、SARS-CoV-2への暴露前に登録された人々の集団に継続的に適切に計画された前向きの研究を行う事で、説得力のあるエビデンスが得られ、既存のT細胞応答の有無にかかわらずそれらの臨床過程を比較することができるだろうと主張している。

既存のSARS-CoV-2 T細胞反応性の保護値を理解することは「ワクチンの状況と同じです」と、シンガポールのデュークNUS医学部の感染症教授アントニオ・ベルトレッティは述べています。「ワクチン接種を通じて、抗体とT細胞産生を刺激することを目指し、このような免疫の誘導が保護されることを願っています。しかし、実際に効果を発揮するには、第III相臨床試験が必要です。」ドイツの研究者は、彼らのT細胞所見は、既存の反応性を臨床結果にマッピングする「世界的な前向きな研究を開始する決定的な根拠」を表していると主張し、同じ結論に達しました。他のグループも同じことを求めています。「パンデミックの開始時に、重要な全体図は、誰が感染し、何人が保護されたかを理解するために抗体データだけを調べる事から脱却する思考が必要だったということです」と、インペリアル・カレッジ・ロンドンの2人の免疫学者は7月中旬の雑誌サイエンスの免疫学の解説で書いています。「この新型コロナ感染症という困難な感染についてより多くのことを学んだので、T細胞データも本当に必要だと認める時が来たのです」

理論的には、covid-19ワクチン試験のプラセボアームは、既存のT細胞反応性を持たない人々とSARS-CoV-2の臨床結果を比較することによって、このような研究を行う簡単な方法を提供することができると推測されます。しかし、2つの大規模なプラセボ対照第III相試験で研究されているすべての一次および二次的な結果尺度のBMJによるレビューは、そのような分析が行われていないことを示しています。

既存の免疫は、将来のワクチンよりも新しいウイルス感染から身体を守ることができるでしょうか? 「T細胞の集団的データを解析する」という研究をしなければ、私たちはその答えを知り得ないでしょう。

(引用終わり)