以前のブログでウクライナ軍は2014年のマイダンクーデター後に陸軍は総勢5万であったものが20万人まで急ごしらえに拡張した軍隊であることを説明しました。その間米軍やNATOが直接訓練をし、ドンバス地方で8年に渡って分離独立派と実戦戦闘を重ねてきたとしても、手練のロシア軍とどこまで互角に戦えるのか疑問に感じていました。

ウクライナにおけるロシアとの戦争も3か月に入り、種々の戦況が報道されるようになって大分双方の戦法や戦力が理解できるようになりました。日本の大手メディアの分析は一方的でウクライナ軍に都合が悪い事は出さないので参考になりませんが、退職した自衛隊高官の説明や欧米でも客観的に戦況を報じているサイトからはかなり参考になる分析が入手できます。日本人のブログでこの辺をまともに解説しているものは見当たらないので私が解説します。

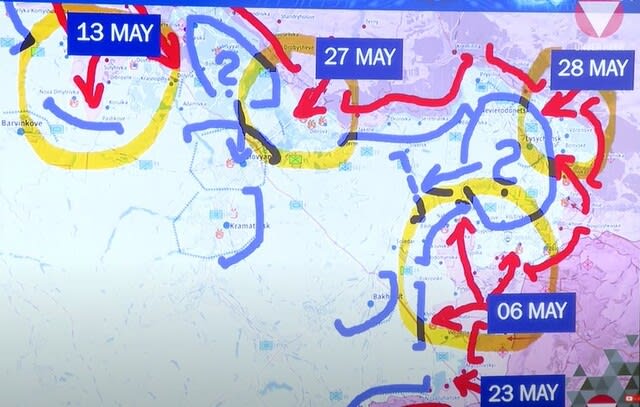

東部戦線の戦況説明 5月初旬から中旬は北から南への渡河をロシアが試みていたが、下旬からは南方から花が開く様に展開してウクライナ軍の退路を断つ作戦に変更したと説明される。

Ⅰ. 勝てないが負けないウクライナ軍

軍を戦略的に運用するには全体として機動性、統率、打撃力維持のための後方支援など軍全体としての成熟が必要で、全ての会社組織と同様、数だけ揃えても「寄せ集めでバラバラ」では使い物になりません。優れた指揮官、部下との信頼関係や性格などの知悉が組織の運用には必須であることは軍隊でも同じ、むしろヒトが命をかけて戦う軍隊の方が「より緊密である必要がある」と容易に理解できます。高々数年で促成栽培されたウクライナ軍がこれらの要素を満たしていることはあり得ない事は明らかです。従って、ロシア軍と戦闘することを前提にウクライナ軍を鍛えてきたNATO諸国がウクライナ軍に採った戦法は、大掛かりな機動的戦闘、戦略を要しない戦法、「小規模な各個撃破に徹する」「目の前の敵を破壊するのみ」という戦法にしたのです。代わりにジャベリンやドローンなど欧米の優秀な最新兵器を潤沢に与えて「近づいて引き金を引けば相手を倒せる」訓練はアゾフの若者達を中心に行ってきました。「勝てないが負けない軍」の完成です。

開戦初期にロシア軍はキエフ北方、ハリコフ、ドンバス南部の三方向から攻め込む外旋戦法を取ります。一方でウクライナ軍は元々ドンバスに攻め込む予定であったため、主力の半分を東部に置いていました。兵員数としては双方拮抗した状態で開戦した場合、同じ戦法であれば軍としての統制が取れていないウクライナ軍は即壊滅的打撃を受けるはずでした。双方同じ実力ならば責めるロシア軍は三倍の兵力でなければ勝てません。しかしキエフを包囲してしばらく待っていてもウクライナ軍は組織立った行動を取りません。ロシアが戦車を一列縦隊に道路に並べても攻撃してこない。しかし小規模な各個撃破的な攻撃は各地で行われ、最新兵器の威力で次々とロシア軍の戦車や装甲車は破壊されて犠牲は次第に増えてゆきました。当初私も「ウクライナ正規軍の姿が見えない」と記したのは、師団規模の組織立った攻撃が行われる形跡がなかったからです。ウクライナ軍の戦法を見誤り、短期間に終結を狙ったロシア軍が戦略の再考を迫られたことは明らかです。

Ⅱ. 西側諸国とロシア軍の指揮命令系統の違い

自衛隊を含むNATO諸国の指揮命令系統は、師団長(部隊長)の下に副師団長、幕僚長、幕僚である1-4部長がいて、師団の運用を計画する3部長(作戦部長)の立案を師団長以下幕僚が決定するので師団長が戦死しても副師団長、幕僚長、3部長と指揮権は移行して作戦がしっかりしていれば滞りなく実行されます。一方でロシア軍は伝統的なソ連軍の方式を継承していて、部隊長の権限が強く、幕僚は作戦に応じて部隊長が決めます。従って将官クラスの部隊長が戦死すると作戦実行に支障が出る可能性があります。ウクライナ軍がスナイパーを用いて将官クラスの狙撃を執拗に行っていた目的はここにあります。ただし、近代ロシア軍はこの弱点をかなり改善しつつあり、シリアなど対ゲリラ戦の経験から、現場の中隊長クラスにかなり自己決定権を付与する方向にあると言われます。またソ連型の重厚な5千から1万人からなる師団編成から機動力を生かせる千-二千人規模の戦闘団編成に変えてきている事も新たな変化と言えます。但し今回のウクライナ戦争では小規模な戦闘団では予備がないために、25%程度が死傷すると部隊全体が機能しなくなるという予備力のなさを露呈してしまう結果となりました。ウクライナ軍も2014年まではロシア軍的な指揮命令系統であったと思われますが、2015年からのNATOの介入によって大きな改変が行われた模様です。以下の国防総省が2022年5月4日にメディアに対して行った「ウクライナ軍への訓練」についてのブリーフィングとその記事からも状況が伺えます。

米軍が行ったウクライナ軍への訓練の様子

以下国防総省がメディアに行ったブリーフィングの要約(rakitarou)

米国第7軍が2014年以降にドイツとウクライナ国内のヤボリフ(Yavoriv)にある訓練センターで23,000名に及ぶAFU(Armed Forces of Ukraine)に対して行ってきた内容は、かなり実戦的なものです。それはNATOにおける戦術訓練に即して対戦車ミサイルを用いた自己防衛に主眼を置いたものです。また現場指揮官の統制に基づいて行動する訓練もNATO方式に基づいて行われました。ロシアについて失敗があるとすれば、我々に訓練の時間を8年間も与えたことです(Todd Hopkins中佐)。

Ⅲ. 「勝てないが負けない軍」が勝つのは相手が諦めた時のみ

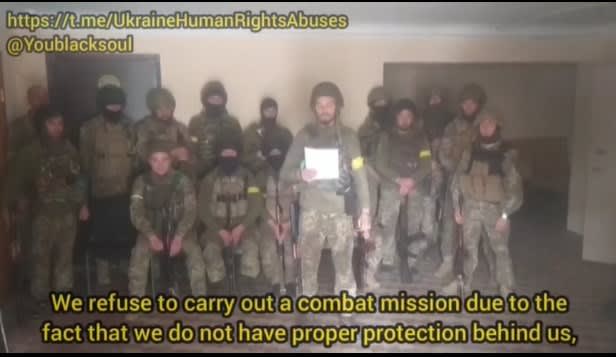

「ロシアに経済制裁を」「政権内部に反乱」「市民は戦争反対」西側諸国が開戦以降徹底してロシアに対して働きかけてきた攻撃は、「プーチンが諦めて撤退する」と決断するようなものばかりです。それはウクライナ軍が勝つ唯一の方策は「ロシアが諦めて撤退」する以外ないからです。逆に言えば「長期戦に持ち込まれてじっくり責め」られれば必ずウクライナ軍は負けます。ロシア軍がキエフから撤退してから採った戦法はこれです。マリウポリが陥落し、5月中旬以降、じわじわとロシア軍がドンバス地域を包囲殲滅する統制の取れた作戦を行うにつれて、戦略的戦闘ができないウクライナ軍の敗勢が明らかになり、前線の兵士たちから「指揮統制の欠如」「後方支援の欠如」といったウクライナ軍の根本的欠陥をSNSで訴える姿が多く見られる様になりました。気の毒に思いますが当然の帰結と思われます。

バックアップなしではやってられないとゼレンスキー大統領に訴えるウクライナ軍兵士

IV . 手じまいを模索し始めた欧米諸国

今年のダボス会議でソロスは金をつぎ込んで準備したこともあって第三次大戦化を含む徹底抗戦を訴えましたが、キッシンジャーはロシアに妥協して早期停戦を訴えました。EU中枢と英国は抗戦を訴えますが、独仏、欧州各国は「もう勘弁してくれ」「ロシアのエネルギーがなければ国が持たない」というのが本音です。米国のネオコン巣窟であるランド研究所からも「ウクライナ中立化というトルコ和平案の再考」という論文がForeign Affairs誌に掲載されるなど、新たな動きがあります。「ロシア内乱」「プーチン重病」といったヨタ情報を発信しつづけていた英国情報部も最近は沈黙しているようです。プーチンが米国にロシア領内に届く多連装ロケット弾を供与するな!と命令した事を米国は守ることにしました。一時は核戦争になだれ込む事も危惧されたウクライナ戦争ですが、DS一極主義者たちが諦めれば平和は思いのほか早く訪れる希望もあります。

ロシアに妥協して戦争を終わらせようと訴えるキッシンジャー氏