夢の技術とされる「人工原油」が実用化に向けて一歩前進した。

石油元売り最大手のENEOSホールディングス(5020)が9月、横浜市で再生可能エネルギー由来の水素と回収した二酸化炭素(CO2)からつくる合成燃料の製造実証プラントを稼働させた。

環境負荷の低さから注目が集まるが、本格的な普及は2030年代の見通し。高コストの壁を乗り越えるための手探りが続く。

「空気中のCO2で航空機や車を動かす、そんな夢のような技術が手の届くところまで来ている」。9月末にENEOSHDが開いた実証設備の完成式典で、宮田知秀社長は胸を張った。

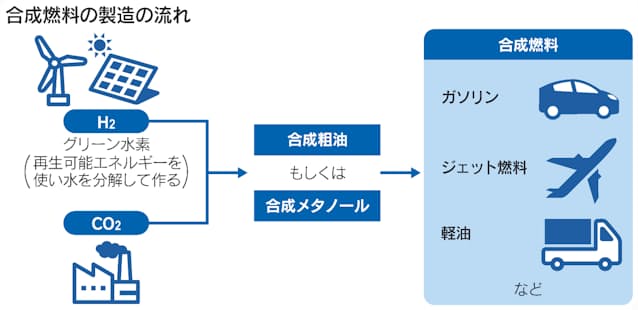

合成燃料は、水を再生可能エネルギーの電気で分解した「グリーン水素」とCO2を反応させてつくる。

原料となるCO2と燃やした際に出るCO2を相殺できるとの考え方で、単純に化石燃料を採掘して使用するのに比べてCO2という温暖化ガスの排出量を抑制することができる。環境への負荷を大きく減らせる技術だ。

合成燃料は合成ガソリンや合成軽油、合成再生航空燃料(SAF)の総称だ。

常温で液体のため、水素を新たに使うよりも、石油タンクやエンジン車など既存の石油製品のサプライチェーンをそのまま使えるメリットがある。石油元売りだけでなく、自動車業界やガソリンスタンドの経営者からも期待が大きい。

ENEOSの式典には自民党の甘利明氏も出席。甘利氏は「カーボンニュートラルのための国産バイオ燃料・合成燃料を推進する議員連盟」の会長を務める立場だ。

ENEOSが中央技術研究所(横浜市)で稼働させた設備の生産能力は1日1バレル。敷地内には水を電気分解する装置のほか、大気中からCO2を回収する「ダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)」の機器も設けた。足りない分のCO2や再生エネ由来の電気は外部から買って調達する。

同じ拠点で原料から合成燃料を生産するのは国内で初めてだという。具体的には、まず特殊な装置を使って水素とCO2を一酸化炭素と水素の混合ガスに変換する。

その後「FT合成」という製法で、液体炭化水素の一種で原油に近い成分の「合成粗油」を生み出す。

不純物を含む原油が黒いのに対し、合成粗油は白色だ。これがあらゆる石油製品のもとになる。合成粗油を炭素数の多寡に応じて分類・精製していくと、ガソリンやジェット燃料、軽油ができる仕組みだ。

実証でつくった合成燃料は25年4月に開幕する国際博覧会(大阪・関西万博)の関連車両で使われる予定だ。新技術を世界にも発信する。

ENEOSは今回の実証を通じて設備の性能を高めるほか、より大規模で効率的に生産するための課題を検証する。「コストをどうしたら下げられるのか、徹底的に追求したい」(宮田社長)という。

原油に近い合成粗油をつくったうえで、さまざまな製品に分ける

27〜28年度にも1日あたり300バレルの本格的な実証を始める計画で、40年までには同1万バレルでの商業生産を目指す。ただ、現時点で生産地点は明らかにしていない。

元売り業界では合成燃料への種まきが着々と進む。2位の出光興産(5019)は24年、合成粗油と並んで合成燃料のもとになる「合成メタノール」の事業化を目指す米HIF Global(ヒフグローバル)に約177億円を出資した。

ヒフは28年頃に生産を始め、30年には年間400万トンの規模にする計画を持つ。世界的に見ても合成燃料で先駆的なプレーヤーだ。

合成燃料を作るために使う再生エネの適地が豊富なチリやオーストラリア、ウルグアイ、米国での生産を検討している。日本政府もエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じて約53億円を出資した。

出光は29年までにヒフから合成メタノールの購入を始め、世界で年間20万トンを供給できるようにする。「まずは船舶燃料としての需要を開拓する。

日本国内では合成ガソリンの普及を加速する規制がない。自発的な取り組みとして自動車メーカーと広げたい」(大沼安志バイオ・合成燃料事業課長)

出光は既にヒフに取締役を派遣している。合成燃料の製造に関する知見を取りこむことで、30年には北海道で年間8万トンの合成メタノールを自前でつくる計画だ。

調査会社の富士経済(東京・中央)によると、世界の合成燃料の市場規模は2050年に62兆5950億円に達する見通し。欧州連合(EU)は35年以降、合成燃料を使う場合に限ってエンジン車の販売を認めるという。規制によって需要が一気に伸びる可能性が高まっている。

資源エネルギー庁によると、合成燃料の製造コストは1リットルあたり300〜700円ほど。既存のガソリンや航空燃料に比べて大幅に高い。

グリーン水素の製造に必要な再生エネの高さが最大のネックだ。ENEOSも「合成燃料の製造技術自体より、原料コストを下げるのが難しい」(早坂和章・サステナブル技術研究所長)と認める。

国内では大規模な再生エネの適地が限られる。海外で安くつくったグリーン水素を輸入するのが本命だ。

ENEOSや出光興産はまず用途を広げて流通量を増やし、規模の経済を働かせてコストを抑える考え。5月には両社のほかトヨタ自動車(7203)、三菱重工業(7011)が合成燃料の導入に向けて協力すると発表した。

期待が高まる一方で、実際にビジネスを成立させるのは容易ではない。洋上風力の世界最大手、デンマークのオーステッドは8月、スウェーデンで進めていた合成メタノール工場の建設を断念すると発表。

年間で約5万5000トンを作れる設備で、建設中の工場としては欧州最大級とされていた。採算性が悪いと判断したもようだ。

デロイトトーマツグループの川村淳貴シニアマネジャーは「合成燃料の採算には課題が多い。CO2の削減分をどうカウントするのか世界共通のルールも定まっていない」と指摘する。

エネルギー会社は脱炭素への移行に対し、既存のインフラをなるべく生かすことを重視する。構築・保守してきたインフラを次代にも生かすことが現実解だとの自負もある。

出力が不安定な再生エネ電気の利用を進めるだけでは、カーボンニュートラル(温暖化ガス排出実質ゼロ)の達成は難しい。グリーン水素や合成燃料を組み合わせたエネルギー源の多様化は日本の重要課題だ。

世論の理解を得て公的な支援も獲得しながら、採算に乗せる地道な努力が求められる。

(河野真央)

[日経ヴェリタス2024年10月27日号]

週刊の投資金融情報紙「日経ヴェリタス」の記事をお届けします。購読お申し込みはこちら。 スマホ・タブレット・PCで紙面イメージが見られる日経ヴェリタスビューアーはこちら。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fcc0c237a31dd7c6d60003a5cf7bac97 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5310768dd84ad628b3e0ac7a6ebe5dd8 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fcc0c237a31dd7c6d60003a5cf7bac97 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5310768dd84ad628b3e0ac7a6ebe5dd8 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fcc0c237a31dd7c6d60003a5cf7bac97 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5310768dd84ad628b3e0ac7a6ebe5dd8 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fcc0c237a31dd7c6d60003a5cf7bac97 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5310768dd84ad628b3e0ac7a6ebe5dd8 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fcc0c237a31dd7c6d60003a5cf7bac97 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5457552008102024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5310768dd84ad628b3e0ac7a6ebe5dd8 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=310&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a21541d8a6add555813996b4d5dcc212 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=620&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=dbb70530fe92517ad8425a3156cdc0fd 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=310&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a21541d8a6add555813996b4d5dcc212 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=620&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=dbb70530fe92517ad8425a3156cdc0fd 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=291&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4b50022d3748cb7bf7531753fcafddf 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=583&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e23d8ac848ae4761bcec62ba608bc01e 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=291&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4b50022d3748cb7bf7531753fcafddf 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=583&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e23d8ac848ae4761bcec62ba608bc01e 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=291&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4b50022d3748cb7bf7531753fcafddf 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5519597022102024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=583&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e23d8ac848ae4761bcec62ba608bc01e 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>