今、何故か唱歌『若葉』・・・

唱歌『若葉』を黒澤映画で聞いたことがある。作曲は平岡均之(ひらおか・きんし)作詞は松永宮生である。1942年、国民学校初等科第四学年用の音楽教科書に載った。

1.鮮やかな緑よ 明るい緑よ

鳥居を包み 藁家を隠し

香る 香る 若葉が香る

2.さわやかな緑よ 豊かな緑よ

田畑を埋め 野山をおおい

そよぐ そよぐ 若葉がそよぐ

若葉(唱歌)

この文字通り「さわやかな」唱歌は、作られた時代からして国家的な意図があったかも知れない。しかし、戦中生まれで戦後育ちの私は、小学校で習った唱歌の中で一番好きな歌である。しかも、あの黒澤が作った「一番美しく」(1944年)の挿入歌でもある。

この映画を私はビデオで何度も見て、理屈抜きで感動したのである。

次の文章は多分に私の手元に引きすぎた強引さはあるが、以前あるHPで発表したものである。

敗戦色濃い昭和十九年。奇しくも私が生まれた年である。女子挺身隊として平塚の精密

機械の軍需工場に徴用された若い女性たちが、献身的にお国のために働く姿をドキュメン

タリータッチで描いている。挺身隊が担当していたのは兵器の照準器のレンズを作る作業

である。女子挺身隊は、毎朝工場に出かけるときは鼓笛隊の隊列を組んで行進する。その

姿がりりしい感じがする。主人公はその隊長として信頼されている責任感の強い女性であ

る。その隊長である主役渡辺ツルは矢口陽子さんが演じている。後で彼女は黒澤明氏と結

婚することになる。

ある日、出来たレンズの目盛りを顕微鏡のような器具で修正していた隊長は、隊員の報

告により未修正の一枚があることに気づく。その日他の隊員と一緒に修正したレンズは夥

しい枚数である。責任感を感じた隊長は工場の者が止めるのも聞き入れず、一人で再検査

を始める。徹夜に等しい労働を繰り返すのである。疲労困憊する体に鞭打って。そして、

過酷な労働の結果やっと見通しがたつ。明け方帰ろうとすると、別室で男性の工場の責任

者が待っていて、よく頑張ったねと声を掛けて慰労する。

「美しい」のはその一途な責任感だろう。一枚でも焦点の狂ったレンズが戦闘機や兵器

の照準器に取り付けられれば、大切な戦闘手段を失うことになる。その一枚を探すことが

お国のためになる。だから、時間との闘いだし、我が女の命を燃やし尽くすことにもなる。

そうした熱情が視ている者の胸を打った。

そうだ、「わかば」……。「わかば」が「問題」である。「わかば」というと唱歌を私

は思い出す。唱歌の「若葉」は昭和十七年に作られている。「あざやかなみどりよ、あか

るいみどりよ、鳥居をつつみ、わら屋をかくし、かおる、かおる、若葉がかおる」。私は

昭和十九年生まれである。小学校のころ沢山唱歌を歌ったが、その中でもこの「若葉」が

一番好きであった。初夏の緑に覆われた平和な村々の情景が頭の中に広がってきた。その

唱歌をこの映画の中で聴くことになるとは夢にも思わなかった。

隊長とともに働いていた隊員の中で病気や怪我で倒れる者も出てきた。隊員の間に感情

の行き違いが生まれ、ぎすぎすした雰囲気になっていった。その上、レンズの紛失。隊長

の命を掛けた奮闘。隊員は夜になると宿舎の庭に整列した。そして、何とその「若葉」を

斉唱したのである。私は衝撃を受けた。ここで「若葉」が……? どうして? どうして?

という疑問が私の心の中に染み付いた。私の好きな唱歌がこの映画では、テーマ曲として

挿入されている。黒澤明はどうしてこの歌を採用したのか? 私はずっとこの疑問をあた

ためてきた。望郷の歌か、それとも……。

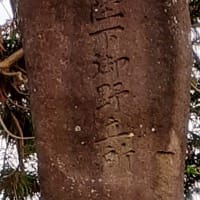

それを歌った場面の正面には「ふるさとの土」と題する木製の看板のような詩碑が建て

られていた。土からすべての恵みは生まれ、父祖伝来の日本の国土もその土の上に築かれ、

人間の歴史も土とともにある。内容は定かではないが、そういうことが記してあったと思

う。そう言えば、隊員はその寮に入るときに、一握りの「ふるさとの土」を持参して庭に

敷き詰めていた。すると、「若葉」は国土の繁栄を祈る賛歌かもしれない。そして、隊長

が身を挺して仕事をしている夜中に、宿舎に残っている隊員がその歌を歌ったということ

は、隊長の志気を称え、無事を祈る気持ちの表れであろうか。

誰か専門家に尋ねれば明快な解答をするだろう。しかし、私はいかなる解答も受け付け

ないほどの衝撃がトラウマのようにへばり付いていた。だから、テレビドラマのタイトル

でも、私の感受性は即座に反応するのである。許せないことはない。問題は、爽やかな初

夏の風景を歌ったこの歌と映画の国粋主義の中で健気に闘う銃後の女の闘志と哀調にはマ

ッチしないと思ったのである。映画の最初に出てくる「討ちてし止まん」の切迫した言葉

と穏やかな「若葉」の曲調は調和しない。そして、作品の底に流れている戦時体制の中で

のヒューマニズムも私にはどう理解していいか分からなかった。もしかして、黒澤明氏は

豊かで平和な国土への回帰の願いをこの歌に密かに託したかもしれない。しかし、それは

私の憶測にすぎない。

ここでまたこのことを思い出したのは、被災地が無彩色になり、緑色が無くなってしまったことを哀しんでいたからである。

私は、被災地が再び「さわやかな」緑で覆われる日を待ち望んでいる。

クリック募金のご協力をお願いいたします。

唱歌『若葉』を黒澤映画で聞いたことがある。作曲は平岡均之(ひらおか・きんし)作詞は松永宮生である。1942年、国民学校初等科第四学年用の音楽教科書に載った。

1.鮮やかな緑よ 明るい緑よ

鳥居を包み 藁家を隠し

香る 香る 若葉が香る

2.さわやかな緑よ 豊かな緑よ

田畑を埋め 野山をおおい

そよぐ そよぐ 若葉がそよぐ

若葉(唱歌)

この文字通り「さわやかな」唱歌は、作られた時代からして国家的な意図があったかも知れない。しかし、戦中生まれで戦後育ちの私は、小学校で習った唱歌の中で一番好きな歌である。しかも、あの黒澤が作った「一番美しく」(1944年)の挿入歌でもある。

この映画を私はビデオで何度も見て、理屈抜きで感動したのである。

次の文章は多分に私の手元に引きすぎた強引さはあるが、以前あるHPで発表したものである。

敗戦色濃い昭和十九年。奇しくも私が生まれた年である。女子挺身隊として平塚の精密

機械の軍需工場に徴用された若い女性たちが、献身的にお国のために働く姿をドキュメン

タリータッチで描いている。挺身隊が担当していたのは兵器の照準器のレンズを作る作業

である。女子挺身隊は、毎朝工場に出かけるときは鼓笛隊の隊列を組んで行進する。その

姿がりりしい感じがする。主人公はその隊長として信頼されている責任感の強い女性であ

る。その隊長である主役渡辺ツルは矢口陽子さんが演じている。後で彼女は黒澤明氏と結

婚することになる。

ある日、出来たレンズの目盛りを顕微鏡のような器具で修正していた隊長は、隊員の報

告により未修正の一枚があることに気づく。その日他の隊員と一緒に修正したレンズは夥

しい枚数である。責任感を感じた隊長は工場の者が止めるのも聞き入れず、一人で再検査

を始める。徹夜に等しい労働を繰り返すのである。疲労困憊する体に鞭打って。そして、

過酷な労働の結果やっと見通しがたつ。明け方帰ろうとすると、別室で男性の工場の責任

者が待っていて、よく頑張ったねと声を掛けて慰労する。

「美しい」のはその一途な責任感だろう。一枚でも焦点の狂ったレンズが戦闘機や兵器

の照準器に取り付けられれば、大切な戦闘手段を失うことになる。その一枚を探すことが

お国のためになる。だから、時間との闘いだし、我が女の命を燃やし尽くすことにもなる。

そうした熱情が視ている者の胸を打った。

そうだ、「わかば」……。「わかば」が「問題」である。「わかば」というと唱歌を私

は思い出す。唱歌の「若葉」は昭和十七年に作られている。「あざやかなみどりよ、あか

るいみどりよ、鳥居をつつみ、わら屋をかくし、かおる、かおる、若葉がかおる」。私は

昭和十九年生まれである。小学校のころ沢山唱歌を歌ったが、その中でもこの「若葉」が

一番好きであった。初夏の緑に覆われた平和な村々の情景が頭の中に広がってきた。その

唱歌をこの映画の中で聴くことになるとは夢にも思わなかった。

隊長とともに働いていた隊員の中で病気や怪我で倒れる者も出てきた。隊員の間に感情

の行き違いが生まれ、ぎすぎすした雰囲気になっていった。その上、レンズの紛失。隊長

の命を掛けた奮闘。隊員は夜になると宿舎の庭に整列した。そして、何とその「若葉」を

斉唱したのである。私は衝撃を受けた。ここで「若葉」が……? どうして? どうして?

という疑問が私の心の中に染み付いた。私の好きな唱歌がこの映画では、テーマ曲として

挿入されている。黒澤明はどうしてこの歌を採用したのか? 私はずっとこの疑問をあた

ためてきた。望郷の歌か、それとも……。

それを歌った場面の正面には「ふるさとの土」と題する木製の看板のような詩碑が建て

られていた。土からすべての恵みは生まれ、父祖伝来の日本の国土もその土の上に築かれ、

人間の歴史も土とともにある。内容は定かではないが、そういうことが記してあったと思

う。そう言えば、隊員はその寮に入るときに、一握りの「ふるさとの土」を持参して庭に

敷き詰めていた。すると、「若葉」は国土の繁栄を祈る賛歌かもしれない。そして、隊長

が身を挺して仕事をしている夜中に、宿舎に残っている隊員がその歌を歌ったということ

は、隊長の志気を称え、無事を祈る気持ちの表れであろうか。

誰か専門家に尋ねれば明快な解答をするだろう。しかし、私はいかなる解答も受け付け

ないほどの衝撃がトラウマのようにへばり付いていた。だから、テレビドラマのタイトル

でも、私の感受性は即座に反応するのである。許せないことはない。問題は、爽やかな初

夏の風景を歌ったこの歌と映画の国粋主義の中で健気に闘う銃後の女の闘志と哀調にはマ

ッチしないと思ったのである。映画の最初に出てくる「討ちてし止まん」の切迫した言葉

と穏やかな「若葉」の曲調は調和しない。そして、作品の底に流れている戦時体制の中で

のヒューマニズムも私にはどう理解していいか分からなかった。もしかして、黒澤明氏は

豊かで平和な国土への回帰の願いをこの歌に密かに託したかもしれない。しかし、それは

私の憶測にすぎない。

ここでまたこのことを思い出したのは、被災地が無彩色になり、緑色が無くなってしまったことを哀しんでいたからである。

私は、被災地が再び「さわやかな」緑で覆われる日を待ち望んでいる。

クリック募金のご協力をお願いいたします。