出雲のご当地ソングも歌っているとは初めて知りました。YouTubeに感謝です。張りのある高音。若々しい声でいい感じです。ご健闘をお祈りいたします。

丘みどり 日御碕灯台(衣装違い1) 演歌百撰

丘 みどり(おか みどり、1984年7月26日 - )は、2002年に関西のアイドルグループ「HOP CLUB」のメンバーとして本名の岡 美里(おか みさと)でデビューし、2005年より現・芸名で活動している演歌歌手。

兵庫県宍粟郡安富町(現・姫路市)出身。所属事務所はアービング。

略歴

5歳から民謡を習い始め、小学5年生のときに出場した『兵庫県日本民謡祭名人戦』において、史上最年少で県名人に選ばれた。これを皮切りに数々の民謡コンクールで優勝した。

兵庫県立山崎高等学校3年時にオーディションに合格し、ホリプロ大阪所属のアイドルグループ「HOP CLUB」のメンバーの1人・岡美里として活動開始した(18歳)。同グループを2003年(平成15年)9月に卒業。演歌歌手を目指し、音楽の専門学校で歌を学び直した。

関音テレビ制作室「平成 歌の祭典」に出演すると、関西放送制作「演歌百撰」のチーフプロデューサーによって演歌の才能を見出された。しかし、正式に習った経験がある民謡が感情を込めずに歌うものであるのに対し、感情を込めて歌い上げる演歌の歌唱法に戸惑い、レッスンは厳しいものとなった[8]。2005年(平成17年)8月、「おけさ渡り鳥」で丘みどりとして演歌歌手デビューにこぎ着けた(21歳)。衣装は演歌歌手としては異例のヘソ出しルックやミニスカートだったため、歌以外でも注目された。

2010年(平成22年)から「演歌百撰」のアシスタントを務めた(途中何人か代役あり)。同番組をたまたま観た徳光和夫が気に入り、2014年(平成26年)8月にBSジャパン「徳光和夫の名曲にっぽん 昭和歌謡人」に出演した。これを機に、拠点としていた関西から上京。2015年(平成27年)5月にNHK「NHK歌謡コンサート」に出演すると、同番組(および後継の「うたコン」)の常連となった。

所属事務所が替わり、2016年(平成28年)6月に移籍第1弾となる『霧の川』をリリースすると、オリコン週間演歌・歌謡シングルチャートにおいて第1位(7月11日付)となった。また、テレビ出演も急増した。そのため10月には週刊文春が、NHK紅白歌合戦への出場濃厚と予想した。しかし、第67回NHK紅白歌合戦への出場は叶わなかった。

2017年(平成29年)2月に発売した『佐渡の夕笛/雨の木屋町』が、7月10日付のオリコン週間演歌・歌謡シングルチャートにおいて第1位となり、前作『霧の川』を上回るヒットとなった。年末には第68回NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。

なお、2016年(平成28年)に姫路市観光大使、2018年(平成30年)に、宍粟市観光大使を委嘱されている。

日御碕(ひのみさき)は、島根県出雲市大社町日御碕に位置し、島根半島のほぼ西端で日本海に面する岬。 北緯35度26分06秒東経132度37分44秒

座標: 北緯35度26分06秒 東経132度37分44秒

大山隠岐国立公園に含まれる。

地理

流紋岩から構成される山が沈降して海に浸かり、波に侵食された後にわずかに隆起し「海食台」と呼ばれる地形が形成された。

周辺には柱状節理や洞穴が見られ、海上には小島や岩礁が点在する。

海底にはサドガセとボングイと呼ばれる岩があり、人工的に彫られた階段や参道、祭祀跡が確認されている。これは沖縄県の南城市にある世界遺産斎場御嶽に似ており、天照大神の神話によく似た神話が斎場御嶽に伝わっている。岬上には1903年(明治36年)初点灯の出雲日御碕灯台が立つ。海抜63 m, 光達21海里で、灯塔は43.65 mと石作りの灯台としては日本一の高さである。参観灯台なので見学も可能である。

日御碕駐車場近くには商店街があり、いか焼き、ソフトクリームなどの飲食店や土産店がある。季節にもよるが天日干しのカレイやノドグロなどの干物も売っている。

「日御碕の大ソテツ」及び南方に浮かぶ経島の「経島ウミネコ繁殖地」は国の天然記念物となっている。

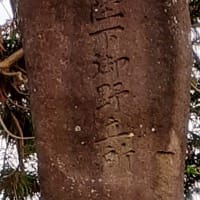

日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)は島根県出雲市の日御碕に鎮座する神社。式内社で旧社格は国幣小社である。通称、みさきさん。出雲大社の「祖神(おやがみ)さま」として崇敬を集める。

概要

下の本社(日沈の宮・日沉の宮、ひしずみのみや)は天暦2年(948年)、村上天皇勅命により祀り、上の本社(神の宮)は安寧天皇13年(紀元前536年)、勅命により祀られ、総称して日御碕大神宮とされた。出雲國神仏霊場20番。

「日沈の宮」の名前の由来は、創建の由緒が、伊勢神宮が「日の本の昼を守る」のに対し、日御碕神社は「日の本の夜を守れ」 との「勅命」を受けた神社、である事による。

現在の社殿は3代将軍・徳川家光の命により幕府直轄工事として日光東照宮完成直後の寛永十一年から二十一年までの期間を掛けて造営されたものであり、権現造様式が採用されている。

交通

JR出雲市駅から一畑バスで60分

出雲大社連絡所から一畑バスで23分

国道431号

島根県道29号大社日御碕線:出雲大社(出雲市大社町杵築東)と日御碕を結ぶ海沿いの道。冬は、海が時化ると潮被りの道となり、安全に冬の日本海を体感できるコースとなっている。晴れると、出雲神話の舞台である、稲佐の浜や三瓶山が見渡せる。カーブが非常に多く急峻な場所も目立つ。トンネルなどの付け替えにより路線改良は行われているが、現在でも時折、荒天等を原因とする法面などの崩落が起こりやすく、その度に交通規制が発生する場合がある。

(「Wikipedia」より)

丘みどり 日御碕灯台(衣装違い1) 演歌百撰

丘 みどり(おか みどり、1984年7月26日 - )は、2002年に関西のアイドルグループ「HOP CLUB」のメンバーとして本名の岡 美里(おか みさと)でデビューし、2005年より現・芸名で活動している演歌歌手。

兵庫県宍粟郡安富町(現・姫路市)出身。所属事務所はアービング。

略歴

5歳から民謡を習い始め、小学5年生のときに出場した『兵庫県日本民謡祭名人戦』において、史上最年少で県名人に選ばれた。これを皮切りに数々の民謡コンクールで優勝した。

兵庫県立山崎高等学校3年時にオーディションに合格し、ホリプロ大阪所属のアイドルグループ「HOP CLUB」のメンバーの1人・岡美里として活動開始した(18歳)。同グループを2003年(平成15年)9月に卒業。演歌歌手を目指し、音楽の専門学校で歌を学び直した。

関音テレビ制作室「平成 歌の祭典」に出演すると、関西放送制作「演歌百撰」のチーフプロデューサーによって演歌の才能を見出された。しかし、正式に習った経験がある民謡が感情を込めずに歌うものであるのに対し、感情を込めて歌い上げる演歌の歌唱法に戸惑い、レッスンは厳しいものとなった[8]。2005年(平成17年)8月、「おけさ渡り鳥」で丘みどりとして演歌歌手デビューにこぎ着けた(21歳)。衣装は演歌歌手としては異例のヘソ出しルックやミニスカートだったため、歌以外でも注目された。

2010年(平成22年)から「演歌百撰」のアシスタントを務めた(途中何人か代役あり)。同番組をたまたま観た徳光和夫が気に入り、2014年(平成26年)8月にBSジャパン「徳光和夫の名曲にっぽん 昭和歌謡人」に出演した。これを機に、拠点としていた関西から上京。2015年(平成27年)5月にNHK「NHK歌謡コンサート」に出演すると、同番組(および後継の「うたコン」)の常連となった。

所属事務所が替わり、2016年(平成28年)6月に移籍第1弾となる『霧の川』をリリースすると、オリコン週間演歌・歌謡シングルチャートにおいて第1位(7月11日付)となった。また、テレビ出演も急増した。そのため10月には週刊文春が、NHK紅白歌合戦への出場濃厚と予想した。しかし、第67回NHK紅白歌合戦への出場は叶わなかった。

2017年(平成29年)2月に発売した『佐渡の夕笛/雨の木屋町』が、7月10日付のオリコン週間演歌・歌謡シングルチャートにおいて第1位となり、前作『霧の川』を上回るヒットとなった。年末には第68回NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。

なお、2016年(平成28年)に姫路市観光大使、2018年(平成30年)に、宍粟市観光大使を委嘱されている。

日御碕(ひのみさき)は、島根県出雲市大社町日御碕に位置し、島根半島のほぼ西端で日本海に面する岬。 北緯35度26分06秒東経132度37分44秒

座標: 北緯35度26分06秒 東経132度37分44秒

大山隠岐国立公園に含まれる。

地理

流紋岩から構成される山が沈降して海に浸かり、波に侵食された後にわずかに隆起し「海食台」と呼ばれる地形が形成された。

周辺には柱状節理や洞穴が見られ、海上には小島や岩礁が点在する。

海底にはサドガセとボングイと呼ばれる岩があり、人工的に彫られた階段や参道、祭祀跡が確認されている。これは沖縄県の南城市にある世界遺産斎場御嶽に似ており、天照大神の神話によく似た神話が斎場御嶽に伝わっている。岬上には1903年(明治36年)初点灯の出雲日御碕灯台が立つ。海抜63 m, 光達21海里で、灯塔は43.65 mと石作りの灯台としては日本一の高さである。参観灯台なので見学も可能である。

日御碕駐車場近くには商店街があり、いか焼き、ソフトクリームなどの飲食店や土産店がある。季節にもよるが天日干しのカレイやノドグロなどの干物も売っている。

「日御碕の大ソテツ」及び南方に浮かぶ経島の「経島ウミネコ繁殖地」は国の天然記念物となっている。

日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)は島根県出雲市の日御碕に鎮座する神社。式内社で旧社格は国幣小社である。通称、みさきさん。出雲大社の「祖神(おやがみ)さま」として崇敬を集める。

概要

下の本社(日沈の宮・日沉の宮、ひしずみのみや)は天暦2年(948年)、村上天皇勅命により祀り、上の本社(神の宮)は安寧天皇13年(紀元前536年)、勅命により祀られ、総称して日御碕大神宮とされた。出雲國神仏霊場20番。

「日沈の宮」の名前の由来は、創建の由緒が、伊勢神宮が「日の本の昼を守る」のに対し、日御碕神社は「日の本の夜を守れ」 との「勅命」を受けた神社、である事による。

現在の社殿は3代将軍・徳川家光の命により幕府直轄工事として日光東照宮完成直後の寛永十一年から二十一年までの期間を掛けて造営されたものであり、権現造様式が採用されている。

交通

JR出雲市駅から一畑バスで60分

出雲大社連絡所から一畑バスで23分

国道431号

島根県道29号大社日御碕線:出雲大社(出雲市大社町杵築東)と日御碕を結ぶ海沿いの道。冬は、海が時化ると潮被りの道となり、安全に冬の日本海を体感できるコースとなっている。晴れると、出雲神話の舞台である、稲佐の浜や三瓶山が見渡せる。カーブが非常に多く急峻な場所も目立つ。トンネルなどの付け替えにより路線改良は行われているが、現在でも時折、荒天等を原因とする法面などの崩落が起こりやすく、その度に交通規制が発生する場合がある。

(「Wikipedia」より)