お祖父さんご免なさい

出雲市では、神社の芸能神事として獅子舞が各地で伝えられている。写真は出雲市大津の三谷神社の投げ獅子舞である。右側は番内と呼んでいる。一般の神社では秋祭りで奉納されることが多い。獅子舞の本奉納は、頭(祷)屋宅から神社に御分霊が還幸されるに際して舞われ、道中および社頭において、演じられる。なお、舞の構成や形式には伊勢太神楽の影響が強い。三谷神社の獅子舞は島根県無形民俗文化財に指定されている。

このお面は我が家にある古い神楽面である。実用的なものではなく土産物として売られている陶器製のお面である。一般には恵比寿、大黒の組み合わせが現在は多いが、この場合は素戔嗚らしき面と大国主の面の組み合わせである。

根の国彷徨とも言うべき私の旅の途中で、伯母が嫁いでいる親戚に立ち寄りました。今は叔母は亡くなっています。その折その家の長男・・・私の従兄ですが・・・から私の祖父のことについて話していただきました。祖父は私がやっと歩けるようになった頃他界しています。ですから私は写真から姿を想像するだけでした。私が赤ん坊の時、祖父は心臓を患っていて、「この児を抱いてやりたいが、息切れがして・・・」と言っていたそうです。私は遺影に向かって「ありがとう」と心の中で呟いて感謝していました。

お前のお祖父さんは世話好きで、色んな人に慕われていた・・・。従兄がそう言いました。

・・・。

61で亡くなったが、もっともっと長生きして欲しかった。

・・・。

秋祭りのときには必ず来て貰っていた。御井神社の獅子舞が大好きで、最初から最後まで見て暗くなってから帰ってこられた・・・、遠い昔の思い出になってしまった・・・。

お祖父さんは獅子舞が大好きだった・・・。

何というか、神さんに憑りつかれたような感じだった。

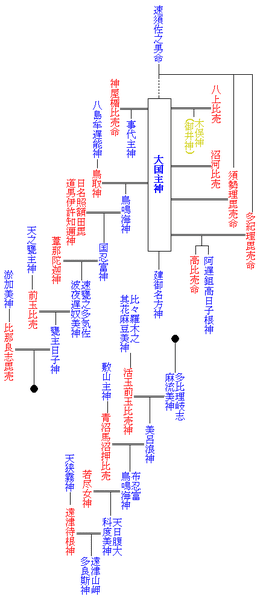

木の俣神・・・、八上姫・・・に憑りつかれたという・・・。

そうだった。神がかりだった。実に・・・。

(お祖父さん、ご免なさい。今まであまりお祖父さんのことを考えていなかった)。私は心の中で深くお詫びをしました。

←クリック募金にご協力ください。

←クリック募金にご協力ください。

出雲市では、神社の芸能神事として獅子舞が各地で伝えられている。写真は出雲市大津の三谷神社の投げ獅子舞である。右側は番内と呼んでいる。一般の神社では秋祭りで奉納されることが多い。獅子舞の本奉納は、頭(祷)屋宅から神社に御分霊が還幸されるに際して舞われ、道中および社頭において、演じられる。なお、舞の構成や形式には伊勢太神楽の影響が強い。三谷神社の獅子舞は島根県無形民俗文化財に指定されている。

このお面は我が家にある古い神楽面である。実用的なものではなく土産物として売られている陶器製のお面である。一般には恵比寿、大黒の組み合わせが現在は多いが、この場合は素戔嗚らしき面と大国主の面の組み合わせである。

根の国彷徨とも言うべき私の旅の途中で、伯母が嫁いでいる親戚に立ち寄りました。今は叔母は亡くなっています。その折その家の長男・・・私の従兄ですが・・・から私の祖父のことについて話していただきました。祖父は私がやっと歩けるようになった頃他界しています。ですから私は写真から姿を想像するだけでした。私が赤ん坊の時、祖父は心臓を患っていて、「この児を抱いてやりたいが、息切れがして・・・」と言っていたそうです。私は遺影に向かって「ありがとう」と心の中で呟いて感謝していました。

お前のお祖父さんは世話好きで、色んな人に慕われていた・・・。従兄がそう言いました。

・・・。

61で亡くなったが、もっともっと長生きして欲しかった。

・・・。

秋祭りのときには必ず来て貰っていた。御井神社の獅子舞が大好きで、最初から最後まで見て暗くなってから帰ってこられた・・・、遠い昔の思い出になってしまった・・・。

お祖父さんは獅子舞が大好きだった・・・。

何というか、神さんに憑りつかれたような感じだった。

木の俣神・・・、八上姫・・・に憑りつかれたという・・・。

そうだった。神がかりだった。実に・・・。

(お祖父さん、ご免なさい。今まであまりお祖父さんのことを考えていなかった)。私は心の中で深くお詫びをしました。

←クリック募金にご協力ください。

←クリック募金にご協力ください。