昨年度の県委託事業として今年3月に取りまとめられた「富士山静岡空港地域経済波及効果分析」(委託額9,346,879円)。

委託を請け負ったのは静岡大学の土居英二教授を中心とするプロジェクトチームということであるが、この成果・結果は、かつての静岡空港の需要予測ほどの巧妙さもかなぐり捨てた水増しの構造がこれでもかという程にちりばめられ官委託学者の健在ぶりを示している。

これについては、1月8日の「官委託学者と県による利便性向上効果の根拠資料入手」において「致命的な論理矛盾をきたしている事実を複数発見」としてお知らせしたところであるが、この利便性向上効果について以下にその水増し構造の主要部分について明らかにしておく。

<水増しテク1:JRから静岡空港への県民需要移転を無視>下図は土居らの出した結論部分であるが、まず最初にこのうちの要点③中の「中部利用者(利用率137.3%)の便益」に着目していきたい。

注の中で「中部利用率が137.3%となっている意味は、静岡空港がなかった場合の開港1年間の期間に、他空港を利用して就航先(国内6地域とソウル)へ行くと推定された利用者数(without case)に比べ、富士山静岡空港が開港したことによって、利便性が向上し利用者(需要)が増加した比率を示している。」としているが、一見して生じる疑問が「37%以上も静岡空港ができたおかげで旅行需要が増えるものだろうか」ということである。

その疑問がはっきり分かるように整理したのが以下の表である。

「137.3%」というのは「197.7÷143.99」から出てくる数字であるが、増加の内訳である「利便性向上による増加需要」の中部を見れば分かるように福岡と小松で突出していることが分かる。

理由は簡単、「静岡空港がなかった場合」の需要にはJRや車での移動者は含まれず、羽田などの空港経由の需要のみとで比較しているからである。

新千歳や沖縄など他路線と比較すれば分かろう、37.3%の増というのは福岡小松で水増しした成果であり、空港建設によって増えた需要などというのは真っ赤なウソなのである。

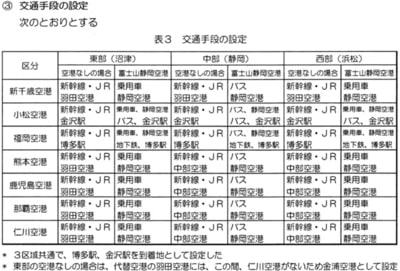

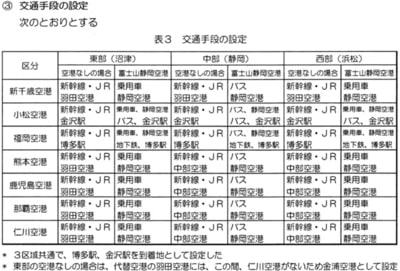

しかも、これが単なるミスなのかというとそうでもないという証拠が以下の「交通手段の設定」である。

これは、料金比較のための設定であるが、(福岡と小松において)利用者の数においてはJR利用を除外しながら、その利用者の料金比較においてはJRを設定するという矛盾した設定を行っているのである。まさに、かつて空港の需要予測で見た「いいとこどり」の条件設定そのものである。

<水増しテク2:実態を無視し県のアンケートのみで県民利用者数を水増し>につづく

委託を請け負ったのは静岡大学の土居英二教授を中心とするプロジェクトチームということであるが、この成果・結果は、かつての静岡空港の需要予測ほどの巧妙さもかなぐり捨てた水増しの構造がこれでもかという程にちりばめられ官委託学者の健在ぶりを示している。

これについては、1月8日の「官委託学者と県による利便性向上効果の根拠資料入手」において「致命的な論理矛盾をきたしている事実を複数発見」としてお知らせしたところであるが、この利便性向上効果について以下にその水増し構造の主要部分について明らかにしておく。

<水増しテク1:JRから静岡空港への県民需要移転を無視>下図は土居らの出した結論部分であるが、まず最初にこのうちの要点③中の「中部利用者(利用率137.3%)の便益」に着目していきたい。

注の中で「中部利用率が137.3%となっている意味は、静岡空港がなかった場合の開港1年間の期間に、他空港を利用して就航先(国内6地域とソウル)へ行くと推定された利用者数(without case)に比べ、富士山静岡空港が開港したことによって、利便性が向上し利用者(需要)が増加した比率を示している。」としているが、一見して生じる疑問が「37%以上も静岡空港ができたおかげで旅行需要が増えるものだろうか」ということである。

その疑問がはっきり分かるように整理したのが以下の表である。

「137.3%」というのは「197.7÷143.99」から出てくる数字であるが、増加の内訳である「利便性向上による増加需要」の中部を見れば分かるように福岡と小松で突出していることが分かる。

理由は簡単、「静岡空港がなかった場合」の需要にはJRや車での移動者は含まれず、羽田などの空港経由の需要のみとで比較しているからである。

新千歳や沖縄など他路線と比較すれば分かろう、37.3%の増というのは福岡小松で水増しした成果であり、空港建設によって増えた需要などというのは真っ赤なウソなのである。

しかも、これが単なるミスなのかというとそうでもないという証拠が以下の「交通手段の設定」である。

これは、料金比較のための設定であるが、(福岡と小松において)利用者の数においてはJR利用を除外しながら、その利用者の料金比較においてはJRを設定するという矛盾した設定を行っているのである。まさに、かつて空港の需要予測で見た「いいとこどり」の条件設定そのものである。

<水増しテク2:実態を無視し県のアンケートのみで県民利用者数を水増し>につづく

静岡空港の経済効果について、批判的なご意見を持たれるのは大変結構なことだと思います。

私も、以前、旧清水市の石炭火力発電所の経済波及効果について中部電力と旧清水市の分析に作為的な数式の操作で何倍もの「水増し」があるとの分析結果を公表したため、推進されていた方々から手厳しい批判を受けたことがございます。

統計学に拘わらず、学問は政治のしもべではなく真理を追究し「大本営発表」のように政治的に歪められた数字の誤りを正し政治の先を照らす灯台であるとの先輩諸氏の教えを守ってきたつもりです。

長年統計学を教え研究してきた私の基本的な姿勢です。

そうした趣獅ゥら本サイトの私への批判の記事について一言申し添えておきたいと思います。

静岡空港の開設のように県民の意見も分かれ政治的な論争にもなっている施設を対象とした委託調査研究事業にあえて応募した私個人としての理由は、

①清水石炭火力発電所の経済波及効果の経験を踏まえ、恣意的に操作されない客観的な数値を自分で算出したいと考えたこと。

②空港の意義や役割について、定量的な評価情報を含め県民に判断して頂きたいと考えたこと。

③政治的に意見が対立している問題から逃げないで県民が評価できるためのより豊かで公正な情報を学者は提供すべきと考えたこと。④経済波及効果分析の結果とともにできるだけ詳細な算出過程を報告書で公開し、第三者がフォローアップでき検証できるような報告書にすべきであると考えたこと。

この4つが動機でした。

そこで「闇奉行」さんにお願いしたいのですが、

①分析に「おかしい」という疑問をもたれたら私宛か県庁の担当部署を通じて質問を出して意見交感をして頂きたかったこと。

②闇奉行さんが「御用学者」とHPで一方的に私を名指しで批判されるのは、私の学者としての姿勢や人格への第三者への影響が大きいと思いますので名誉棄損に該当すると思います。「闇奉行」ならず「闇討ち」のようにフェアでないこと。

以上書きました理由により消去を強くお願いする次第です。よろしくお願いいたします。

貴殿も御承知のとおり空港問題は公益性に係る問題であり、今般の委託事業も税金で行われた事業で公の委託を受けた公の成果物です。

「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきもの」であって、「右批判によって当該公務員の社会的評価が低下することがっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であるとの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなどの論評の域を逸脱したものでない限り、名誉棄損の不法行為の違法性を欠くというべきである」と最高裁判例にもあるとおり、貴殿の成果を貴殿を通さずに公に批判・論評したことについて問題があるとは考えられません。

もし、当方の分析に誤りがあり、また、これに異論があるのならここに投稿されればそのまま公表しますし、長文でここに書ききれないようでしたらメールでの送信を希望と下記URLの管理人へメールからメールアドレスを入れて送ってください。折り返しこちらのメールアドレスを送ります。その上でPDFなりで公表しますので密室ではなく公の場で真理に近づけるべく議論しましょう。よろしくお願いします。

なお、御用学者という表現が受け取り方によっては官に雇われた学者という意味から離れた意味でとられるということに懸念があるようですのでこれについては本来の意味どおり官委託学者という表現に改めさせていただきました。

さっそくのご回答有難うございました。私の投稿に対し誠実に対応して頂いたと受け止めております。

○「名誉棄損」の件につきましては「官委託学者」と第三者に誤った印象が伝わらないよう表現を変え配慮して頂きました。お礼を申し上げます。

○闇奉行様が引用された「名誉棄損」の最高裁判例の考え方には私も全く同意見ですが、引用文中にありますように批判者の批判が「かつその前提としている事実が主要な点において真実であるとの証明があったとき」という要件がついておりますので、富士山静岡空港の経済波及効果についての私どもの計算に対する貴殿のご批判が真実をついているかどうか、ご提案の通り、本サイトで公開の議論をさせて頂くことが有益かと私も判断しております。

○学会発表など急ぎで抱えている仕事もありますのですぐにとは参りませんが、ご批判に対する私の意見をまた投稿したいと思っています。議論を楽しみにしていますので、掲載につきましてまた宜しくお願いいたします。(土居 英二)

真実の探求に期限はありませんので、本務のお手の空いたときで結構ですのでご意見をお寄せください。

なお、以下URLは、このブログからもリンクしているもので、このサイト運営上の基本的法理スタンスを示したものです。ご参考までに。(注:7番目の判例は古く、その後最高裁で変更されています)