息子が高校生の頃までは、家庭での療育方法(幼少期)から学校内での学習や生活、生徒同士の対人関係の関わり方などについての支援方法を知ることがメインで、それに関する本を実に沢山読んできました。

現在は、学齢期は終わり、障がい者枠とはいえ、仕事をして社会に出ているので、大人になった社会との関わりや就労での対応などについて関心があり、以前から大人の発達障害、アスペルガー(今はASDと呼ぶ)症候群についての本を集めるようになりました。

ただ、、あまりにも本ばかりに頼るのも良くないらしいとも。

あくまでも、本人の様子を見て、支援してくことが大事なので。

まだこれからの物も含めて、入手した本を取り上げてみます。

「図解よくわかる大人の発達障害」中山和彦・小野和哉著 ナツメ社(2010年)

一番始めに買ってみた本です。ちょっと細かくありすぎて、分かりにくいかな~?

「対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の本 正しい理解と生きづらさの克服法」宮尾益知監修 大和出版(2020年)

自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、と呼ばれていた障がいについて、近年は自閉スペクトラム症(ASD)と呼ばれています。

本書は知的障害がないASDのかた対象とした、社会生活の中での本人さんが苦手としている対人関係について、どう特性を理解しながらスキルを身に付けていけば良いかについて書かれています。イラスト中心で分かりやすい方かな?

「大人のアスペルガー症候群」佐々木正美・梅永雄二監修 講談社(2008年)

監修者のお二人は、発達障害に関してはスペシャリスト。私的には、こちらが一番分かりやすいと感じています。

「こころライブラリーイラスト版」シリーズで佐々木正美先生が監修されたアスペルガー関連の全般、そして思春期編の本も持っています。

佐々木正美先生は残念なことにご逝去されてしまいました。

(一度、親の会の講演会でお話しを聞いたことがあります。)

アスペルガーの本人が社会生活の中で、どう困っているのか、何が上手くいかないのかを、特性を踏まえて具体的に現しているのと、どう支援していけば良いのかを後半で述べています。お薦め。特に支援側や一緒に働いている人にも良いかも。

御本人さんにも良いとは思いますが、最初に上手くいかない例がシンプルに出てくるので、ちょっと辛く感じなければ良いけどな、とも思ったりします(杞憂かな?)。

「「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック」姫野桂著 Discover(2020年)

著者の方も発達障がい当事者。当事者同士で社会生活の中で上手くいかないできごとのあれこれについて、編み出した解決方法=ライフハック、の数々を紹介しています。

ただこれは、自分自身で苦手なことが何かを知ることができる御本人さんにはいいけれど、苦手なことが何かさえ分からない御本人さんには向かないかも知れないな~、とも感じます。支援者から具体的なアドバイスを受けながら暮らしていく方がその方には適しているでしょう。息子もそうかな?でも、誰にも頼らずに一人で!なんて、と時に頑なになってしまうのが困ったところ;

巻末にはこれで発達障害が治る、と言った不確かな怪しい情報に騙されず、専門医や支援センター窓口などの情報の方が一番確実と書かれていますよ!

「大人の発達障害[ASD・ADHD]シーン別解決ブック」司馬理英子 主婦の友社(2020年)

まだ買ったばかり。これから読みます。

ASDとADHD別の困難な場面(会社・普段の生活・結婚・親子関係)についての解決方法が書かれています。両者は障害の違いがあるとされますが、実際には併発している方も結構多いのですよね。

今月、発達当事者である臨床心理士の方が出される当事者向けのサバイバル本も出るそうです。またまだ未読の、こちらも当事者による恋愛方法に関する本もあったりするので、また読んだらここに書くかも知れません。

当事者の方、支援者の方にとって適切な本に出会えると良いですね!

(本の感想はあくまでも私個人のものなので、他の方から見ればまた異なるかも知れません。)

現在は、学齢期は終わり、障がい者枠とはいえ、仕事をして社会に出ているので、大人になった社会との関わりや就労での対応などについて関心があり、以前から大人の発達障害、アスペルガー(今はASDと呼ぶ)症候群についての本を集めるようになりました。

ただ、、あまりにも本ばかりに頼るのも良くないらしいとも。

あくまでも、本人の様子を見て、支援してくことが大事なので。

まだこれからの物も含めて、入手した本を取り上げてみます。

「図解よくわかる大人の発達障害」中山和彦・小野和哉著 ナツメ社(2010年)

一番始めに買ってみた本です。ちょっと細かくありすぎて、分かりにくいかな~?

「対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の本 正しい理解と生きづらさの克服法」宮尾益知監修 大和出版(2020年)

自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、と呼ばれていた障がいについて、近年は自閉スペクトラム症(ASD)と呼ばれています。

本書は知的障害がないASDのかた対象とした、社会生活の中での本人さんが苦手としている対人関係について、どう特性を理解しながらスキルを身に付けていけば良いかについて書かれています。イラスト中心で分かりやすい方かな?

「大人のアスペルガー症候群」佐々木正美・梅永雄二監修 講談社(2008年)

監修者のお二人は、発達障害に関してはスペシャリスト。私的には、こちらが一番分かりやすいと感じています。

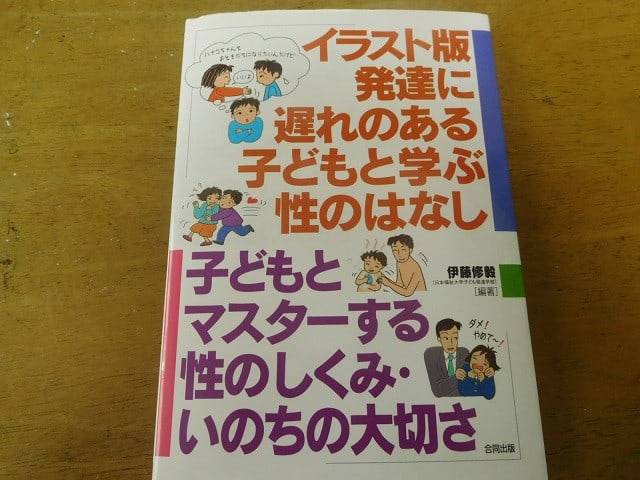

「こころライブラリーイラスト版」シリーズで佐々木正美先生が監修されたアスペルガー関連の全般、そして思春期編の本も持っています。

佐々木正美先生は残念なことにご逝去されてしまいました。

(一度、親の会の講演会でお話しを聞いたことがあります。)

アスペルガーの本人が社会生活の中で、どう困っているのか、何が上手くいかないのかを、特性を踏まえて具体的に現しているのと、どう支援していけば良いのかを後半で述べています。お薦め。特に支援側や一緒に働いている人にも良いかも。

御本人さんにも良いとは思いますが、最初に上手くいかない例がシンプルに出てくるので、ちょっと辛く感じなければ良いけどな、とも思ったりします(杞憂かな?)。

「「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック」姫野桂著 Discover(2020年)

著者の方も発達障がい当事者。当事者同士で社会生活の中で上手くいかないできごとのあれこれについて、編み出した解決方法=ライフハック、の数々を紹介しています。

ただこれは、自分自身で苦手なことが何かを知ることができる御本人さんにはいいけれど、苦手なことが何かさえ分からない御本人さんには向かないかも知れないな~、とも感じます。支援者から具体的なアドバイスを受けながら暮らしていく方がその方には適しているでしょう。息子もそうかな?でも、誰にも頼らずに一人で!なんて、と時に頑なになってしまうのが困ったところ;

巻末にはこれで発達障害が治る、と言った不確かな怪しい情報に騙されず、専門医や支援センター窓口などの情報の方が一番確実と書かれていますよ!

「大人の発達障害[ASD・ADHD]シーン別解決ブック」司馬理英子 主婦の友社(2020年)

まだ買ったばかり。これから読みます。

ASDとADHD別の困難な場面(会社・普段の生活・結婚・親子関係)についての解決方法が書かれています。両者は障害の違いがあるとされますが、実際には併発している方も結構多いのですよね。

今月、発達当事者である臨床心理士の方が出される当事者向けのサバイバル本も出るそうです。またまだ未読の、こちらも当事者による恋愛方法に関する本もあったりするので、また読んだらここに書くかも知れません。

当事者の方、支援者の方にとって適切な本に出会えると良いですね!

(本の感想はあくまでも私個人のものなので、他の方から見ればまた異なるかも知れません。)