前回の記事に続き、今日は、生物学者、福岡伸一さんの「最後の講義」に於ける冒頭部分の「なぜ生物学者を目指すようになったか」についてのお話を紹介させていただきます。

福岡先生は挨拶の後、次のように話しだされました。

≪福岡先生の話≫

今日は私は生命のこと、生物のことをお話しします。結論はビバ生物、ビバ生命ということなんですけども、私は少年の頃は虫が好きな昆虫少年でした。どっかその辺の葉っぱに付いている蝶の卵を採取して来て、それを家でせっせと育てていました。だから私はあんまり人間の友達がいないで、虫だけが友達というふうでした。

昆虫を見て私が感じたことは、如何に自然が精妙に出来てるか、そしてこの色ですよね。

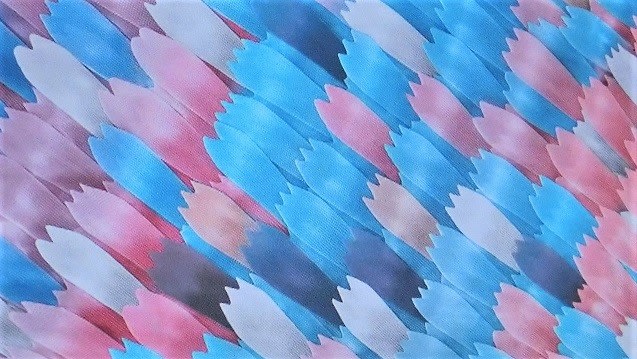

(と、スライドでアゲハチョウの写真を見せる)

この「生命というのは何か?」という疑問は、少年の素朴な疑問であると同時に、生物学最大の問いかけでもあります。

≪ナレーション≫ 博士を生物学の入り口に誘ったのは、両親がプレゼントしてくれた顕微鏡でした。

≪福岡先生の話≫

顕微鏡と云ってもそんな上等なものじゃないんですが、これで蝶の羽を見ると、鱗粉(りんぷん)という小さなモザイクタイルの様な、色のついた桜の葉っぱみたいな鱗が1枚1枚貼りつめられているわけですね。それを見たときに、顕微鏡の中で宇宙がパ~と広がっているような感じがして、私はそこに吸い込まれてしまって、ますます人間の友達なんかいらなくなって・・・、当時はオタクって言葉はなかったですけども、まさに虫オタクで、オタクの気持ちって言うのはですね、何か一つのことを見つけると、ず~とその源流をたどりたくなってしまう・・・。それで、この素晴らしい装置(顕微鏡)は、いったいいつの時代の何処の誰が作りだしたのかと思い、当時はネットもなく、手掛かりになるのは本だったわけですね。で、近くの図書館に通い詰めて研究しようとしたわけなんです。

蝶の羽の鱗粉

蝶の羽の鱗粉

で、顕微鏡を一番最初に作り出したのは、オランダのアントニー・レーウェンフックという人でした。この人は高等教育は受けていないし、大学の先生でもなく、町の一市民でした。でも只管(ひたすら)アマチュアとして顕微鏡を工夫して、ミクロの世界を人類史上初めて精密に観察した人だったんです。

この人の作った顕微鏡というのは、現在の顕微鏡とは似ても似つかない、不思議な形をした原始的なものなんですが、レンズの磨き方が非常に素晴らしくて300倍の倍率を実現していたんです。

そして我々の身体が細胞という小さなユニットから出来ているということを見つけました。

それから血液の流れを見ると、血管の中を粒々の粒子が流れていて、それが赤血球、白血球です。

で、彼の最大の業績は、動物の精子を発見したということで、それが生命の種になっているということを突き止めたわけですね。アマチュアが生物学上の非常に大きな発見をしたということで深~く感動しました。そして、レーウェンフックみたいに生命を探求する人に成れたらいいなと思いました。

ということですが、福岡教授の話は今日はここまでにします。

今まで、わたしはこれを3回見てますが、再生しながら文字にしていると、話の細部まで一層心に染み入って来て、飽きるどころか、一層感動させられました。そして、「大きな可能性を秘めている」とはよく言われることですが、こういう話を聞いていると、感動と共に、素直に本当にそうだなあと思いました。同時に、これは少年に限らず、人間は年齢を超えて、いくつになっても可能性は無限に広がっている、可能性を無限に秘めていることを感じさせられました。

最後まで読んでいただきましたこと、ありがとうございます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます