前回の記事の続きです。

福岡先生が生物学者になることを目指して大学に入学しましたが、その頃の虫の研究は、駆除を目的とした研究しかされていなかったそうです。それで虫好きの先生としては本意ではないということで、進む道を分子生物学へと舵を切り、かつて昆虫少年は、新しい遺伝子を発見する遺伝子ハンターになりました。

そして、やがてGP2と名付けられた新しい遺伝子を発見し、その遺伝子がどんな役目を担っているのか、それを突き止める研究に没頭されました。マウスからGP2という遺伝子を抜き取り、マウスにどんな変化が起きるか、それを調べるわけですが、マウスからその遺伝子を抜き取るだけでも3年の月日を要したそうです。そして、注意深くマウスの変化を見るのですが、何の変化も見られなかったのでした。この間のことを、「昼夜の別なく、ボロ雑巾のようになって」と話しておられます。

一つの遺伝子を抜き取ったのだから何か変化があるはずと思っても、何の変化もないということで、大きな壁にぶち当たっているとき、福岡先生はふと以前に読んだ論文の一節を思い出したそうです。それが「生命は機械ではない」という言葉でした。その事をナレーションは次のように語っています。以下は、福岡先生の「最後の講義」の番組の一部を文字に起こしたものです。

≪ナレーション≫

「生命は機械ではない」博士はこの言葉にガツンと殴られました。

生命を機械のように扱った浅はかな自分、それは、生命の美しさに感動し、この道に進んだ少年時代の自分への裏切りでした。研究は行き詰ってしまいました。

(機械から或る一つの部品を取り去れば何か変化(異常)が起る、それと同じように、マウスから一つの遺伝子を抜き取り、その変化を調べようとした、そのことを「生命を機械のように扱った」と言っている)

≪阿川佐和子談≫ 阿川さんは福岡先生と親しくされているようです。

自分の子供時代というものに気持ちを戻すことのできる人と、できない人がいるような気がするんですね。福岡先生は即戻りたい人ですね、きっと。

≪ナレーション≫

そもそも生物学は、生命を機械のように見る機械論で発展してきました。ヒトノゲム計画はその最たるもの。人間を解体し、更に分解して細かな部品のようにして、遂にすべての遺伝子を明らかにしました。しかし、それは映画のエンド・ロールを見ているだけ。登場人物はわかったけれど、肝心の内容は何もわからない、と博士は言うのです。「生命は機械ではない」と言ったシェンーハイマーはそれを明らかにしようとした一人でした。

≪福岡先生の話≫

シェンーハイマーの問いかけも「生命とは何か?」という非常に大きな本質的な問いかけだったんです。

でも、彼の問いはもう少しシンプルなものに変えられていました。

生命は毎日毎日、食物を食べ続けなければいけない、どうして我々は毎日ご飯を食べ続けなければいけないんでしょうか?

そんなの当たり前のことじゃないか・・・。

それはシェーンハイマーが生きた20世紀前半でも答えられない人はいなかったんです。食べ物と生物の関係というのは、自動車とガソリンの関係に置き換えられて説明されていました。食べ物と生物もまったく同じで、食べ物は身体の中で燃やされています。その事によってエネルギーが生み出され、それは動物の体温になります。でもそれが全部燃やされてしまうと、消費されてしまうんで、新しいエネルギーが必要になり、また食べなければならない。でも、シェンーハイマーは、そのことをもっとちゃんと確かめようと考えたわけです。で、結果を見ますと、とても意外なことが起きていました。

≪ナレーション≫

ガソリンのはずの食べ物は身体の中に入るとどうなるのか。

食べ物を原子の単位でマーキングし、身体の中での行方を探りました。

≪福岡先生の話≫

食べた食物の半分以上は燃やされることなく、ネズミの体のしっぽの先から頭の中、体の中、いろんなところに溶け込んで、ネズミの一部になってしまったんです。これってガソリンと車の喩えで言うと、(ガソリンが)タイヤの一部になったり、座席の一部になったり、ハンドルの一部になったりするということなんです。どんどん造り替えられて交換されていく・・・。爪とか髪の毛とか皮膚なら交換されていくというのは何となく実感されると思いますが、実はあらゆる部分がまったく例外なく入れ替わって行ってるんです。骨とか歯みたいに固いものでも、中身は入れ替わっています。脳細胞でも細胞の中身は変わって行ってるんです。

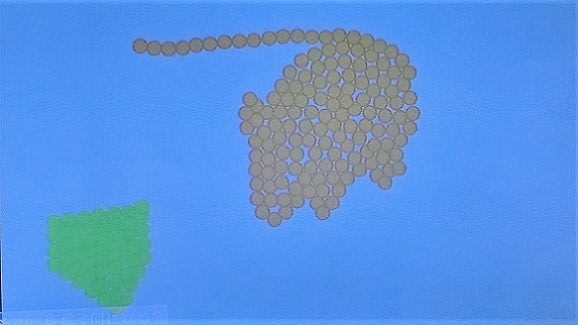

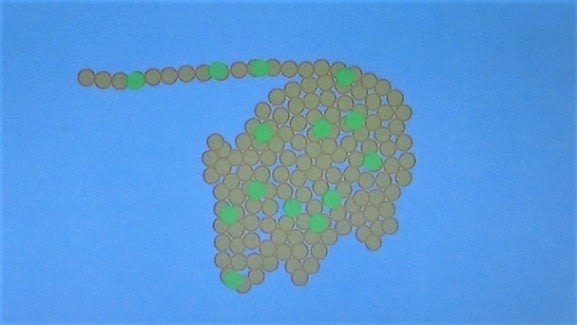

≪餌とマウスを原子単位でマーキング≫

≪外に排出された細胞の後を埋める様に、食べられた餌はマウスの細胞になっている≫

ですからウンチの成分というのはですね、実は食べかすが出て来るんじゃないんです。自分自身の細胞がどんどん捨てられているのがウンチの実体で、その棄てられた分は食べ物から新しい細胞が造られているんです。ですから、1年前の私と今の私では、物質レベルではほぼ別人になっている。ほとんどが入れ替わっているといっても過言ではない位入れ替わってしまっています。ですから皆さん、自分の身体は個体だと思っているけれども、長い時間軸で見ると流体なわけです、絶え間なく流れている。 以上

≪後記≫

有吉佐和子さんの「少年時代の自分に戻れるか、どうか」ということ、「生命は機械ではない」という言葉が私には印象的でしたが、最後の「ウンチは、食べたもののカスではなく、自分の細胞の棄てられたもの」というのは、初めて聞く話で、驚きでした。

このあと、更に先生の話は核心へと迫っていきますが、ひとまずここまでにさせてもらいます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます