数年前からうちのステーションでは、ラップ療法を取り入れています。

以前ラップ療法を早くから取り入れているステーションの管理者から、「すごくいいよー!あれで治った褥創の痕は、ツルツルピカピカで、頬ずりしたくなる。」と聞いていたので、あるときから取りいれるようになりました。

これをやるにあたっては、ラップ療法をずっと実践して、改良してきた鳥谷部先生の本やDVDを見て、「なるほど。在宅ではすごくいいかも!」と確信したからでもあります。

使うにあたっては、主治医や皮膚科の先生も説得しないといけません。

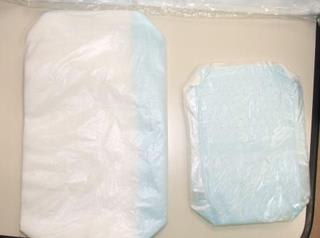

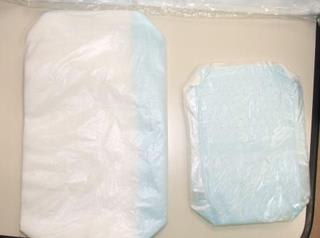

サルバのフラットオムツを切って、穴あきのシャカシャカポリ袋に入れたものを

作る事から始めました。

最初は、ちょこっと擦れたり、赤くなった程度の褥創(とこずれ)に、この穴あきポリ袋にオムツを入れたものをぺたっとはりました。

ただし、表面にアズノールをつけて摩擦を予防しました。

あっという間に治りました。

確かにこれで治ると、 テカ~っと光るように皮膚がツルツルにおなります。

テカ~っと光るように皮膚がツルツルにおなります。

それに、これはオムツで作ってあるため、ヘルパーさんにも、「これはオムツですよね~」とかいって変えてもらうこともできます。

よーく洗って、袋入りオムツをぺタッ。それだけです。

軽いうちに実績を作って、主治医の先生にも了解を取りました。

うちのステーションの連携先の先生のすごいところは、私たちの意見もきちんと聞いてくれるところです。

実際にやってみて、経過も一緒に見守ってくれます。

それで効果があるとわかれば、自分でも本を取り寄せたりして、理解を示してくれます。

変なプライドとか、試しもしないで評価したりしないところがすごいんです。

それで、いいところがあれば取り入れるし、だめだと思えば中止する。

皮膚のトラブルに関しては、私たちの意見をまず尊重してくださいます。

そのかわり、必要なタイミングで、先生に往診をお願いします。

皮膚科の往診医も、最初はラップ療法に懐疑的でしたが、私たちの実践している現状を見て、「うん、いいかも!」と理解して下さいました。

もちろん壊死組織を切除したり、使用する薬剤の処方は先生の指示を守ります。

病院でガーゼを貼って帰ってきても、在宅療養に移れば在宅のやり方に切り替えます。

栄養状態や、病状によっては難治性で難しいものもありますが、皮膚科医の往診と、在宅でのラップ療法との併用で、かなりよい成果が上がっているのは確かです。

ちなみに、市販の滅菌ガーゼは購入すると高く、ガーゼの繊維の刺激で返って傷つけたりします。(よく、ガーゼがまるまって創にくっついているのをみます。)

創は消毒はしません。これはもう、褥創では一般常識ですが・・・

洗う。(できれば入浴する)

汚い組織をとる。

穴あきポリ袋にサルバを入れたパットを貼る。(軟膏もしくは、アズノールなどをぬったもの)

それだけのシンプルさで、周囲からツルツル皮膚が収縮してくるのは、楽しみの一つでもあります。

もちろん除圧は、忘れてはいけませんが・・・

エアマットの選択も重要です。

9月10日には、毎年恒例の「神奈川県皮膚科医会、在宅皮膚科勉強会」があります。

毎年、皮膚科の先生が、私たちの枠も取っていてくれます。

医師も、コメディカルの看護師も平等に参加できます。

褥創の第一人者で、看護師でありながら、WOCとして渡米、米国で医学博士を取得した真田ひろみ先生の講演も、ここで何度も聞くことができました。

(http://square.umin.ac.jp/sanada/)

今年は、群馬大学の皮膚科講師の先生で、ラップ療法の話もあるとのこと。

私は、がんセンターの地域連携会議に出席しないといけないので、スタッフだけになりますが、みんな楽しみにしています。

胃瘻のティッシュこより法もそうだけど、既成観念にとらわれない、柔軟な発想や、それを自分で調べて、取り入れてみるということも大切だと思います。

エビデンスと、チャレンジ。

やってみないとわからないですよ~。

以前ラップ療法を早くから取り入れているステーションの管理者から、「すごくいいよー!あれで治った褥創の痕は、ツルツルピカピカで、頬ずりしたくなる。」と聞いていたので、あるときから取りいれるようになりました。

これをやるにあたっては、ラップ療法をずっと実践して、改良してきた鳥谷部先生の本やDVDを見て、「なるほど。在宅ではすごくいいかも!」と確信したからでもあります。

使うにあたっては、主治医や皮膚科の先生も説得しないといけません。

サルバのフラットオムツを切って、穴あきのシャカシャカポリ袋に入れたものを

作る事から始めました。

最初は、ちょこっと擦れたり、赤くなった程度の褥創(とこずれ)に、この穴あきポリ袋にオムツを入れたものをぺたっとはりました。

ただし、表面にアズノールをつけて摩擦を予防しました。

あっという間に治りました。

確かにこれで治ると、

テカ~っと光るように皮膚がツルツルにおなります。

テカ~っと光るように皮膚がツルツルにおなります。

それに、これはオムツで作ってあるため、ヘルパーさんにも、「これはオムツですよね~」とかいって変えてもらうこともできます。

よーく洗って、袋入りオムツをぺタッ。それだけです。

軽いうちに実績を作って、主治医の先生にも了解を取りました。

うちのステーションの連携先の先生のすごいところは、私たちの意見もきちんと聞いてくれるところです。

実際にやってみて、経過も一緒に見守ってくれます。

それで効果があるとわかれば、自分でも本を取り寄せたりして、理解を示してくれます。

変なプライドとか、試しもしないで評価したりしないところがすごいんです。

それで、いいところがあれば取り入れるし、だめだと思えば中止する。

皮膚のトラブルに関しては、私たちの意見をまず尊重してくださいます。

そのかわり、必要なタイミングで、先生に往診をお願いします。

皮膚科の往診医も、最初はラップ療法に懐疑的でしたが、私たちの実践している現状を見て、「うん、いいかも!」と理解して下さいました。

もちろん壊死組織を切除したり、使用する薬剤の処方は先生の指示を守ります。

病院でガーゼを貼って帰ってきても、在宅療養に移れば在宅のやり方に切り替えます。

栄養状態や、病状によっては難治性で難しいものもありますが、皮膚科医の往診と、在宅でのラップ療法との併用で、かなりよい成果が上がっているのは確かです。

ちなみに、市販の滅菌ガーゼは購入すると高く、ガーゼの繊維の刺激で返って傷つけたりします。(よく、ガーゼがまるまって創にくっついているのをみます。)

創は消毒はしません。これはもう、褥創では一般常識ですが・・・

洗う。(できれば入浴する)

汚い組織をとる。

穴あきポリ袋にサルバを入れたパットを貼る。(軟膏もしくは、アズノールなどをぬったもの)

それだけのシンプルさで、周囲からツルツル皮膚が収縮してくるのは、楽しみの一つでもあります。

もちろん除圧は、忘れてはいけませんが・・・

エアマットの選択も重要です。

9月10日には、毎年恒例の「神奈川県皮膚科医会、在宅皮膚科勉強会」があります。

毎年、皮膚科の先生が、私たちの枠も取っていてくれます。

医師も、コメディカルの看護師も平等に参加できます。

褥創の第一人者で、看護師でありながら、WOCとして渡米、米国で医学博士を取得した真田ひろみ先生の講演も、ここで何度も聞くことができました。

(http://square.umin.ac.jp/sanada/)

今年は、群馬大学の皮膚科講師の先生で、ラップ療法の話もあるとのこと。

私は、がんセンターの地域連携会議に出席しないといけないので、スタッフだけになりますが、みんな楽しみにしています。

胃瘻のティッシュこより法もそうだけど、既成観念にとらわれない、柔軟な発想や、それを自分で調べて、取り入れてみるということも大切だと思います。

エビデンスと、チャレンジ。

やってみないとわからないですよ~。