●航空戦艦 能登 の内部構造

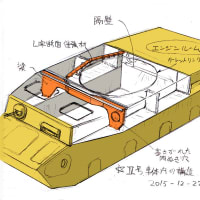

以前紹介した航空戦艦能登の内部構造を考えてみました

大和型戦艦の内部図解を元にレイアウトをいじって実現可能か探ってみたのです。

上図のように二層の航空機格納庫を持ち、艦首に四連装40cm砲塔二基を持ちます。

斜め飛行甲板は着艦専用で艦尾の二層の発艦甲板が飛行機をカタパルト発進させる

部分になります。

これによって、航空機は艦攻/艦爆が約20機、戦闘機が10数機搭載可能なことが

分かりました。これは小型空母一隻分にあたります。

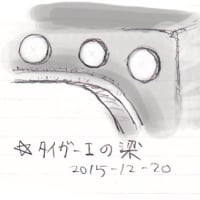

40cm四連装砲塔が46cm三連装砲塔と同じ大きさにまとまるかはまだ分かりませんが

とりあえず斜め飛行甲板と上部構造物のレイアウトが内部に及ぼす影響について

シミュレーションしてみました。

結果としては、一応可能であるという結論になりました。

ただし、思ったほどバイタルパートが縮小しないことも分かりました。もう少し改良の余地

があると思います。

バイタルパートとは、艦の主要な部分である機関・ボイラー・砲弾薬庫などを収めた艦の

中核と成る部分(上図薄い赤色の部分)で、非常に強固な装甲板の箱となっています。

自分の主砲と同等の砲で撃たれても貫かれることなく、かつ魚雷の攻撃にも耐えるよう

設計されており、当然ながら非常に重量を食う部分でもあります。

バイタルパートを小さく作ることを出来れば、それだけ艦を軽く作ることが出来、かつ

節約した重量を装甲板の厚みに還元できるわけです。航空戦艦能登の場合、そうして

節約した重量を飛行甲板の装甲へ振り向ける予定でしたが、ほとんどその余裕が無い

ようです。

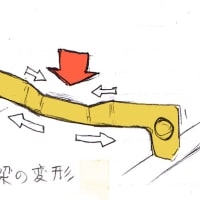

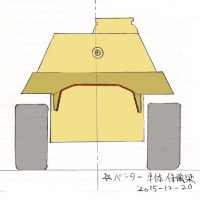

●V型飛行甲板の場合

以前、アイディアスケッチを掲載したV型飛行甲板のレイアウトを試してみました。

このような飛行甲板の利点は、飛行機が着艦する時に上部構造物の引き起こす乱流

の影響を受けないことです。

描画ソフトを使って各部を移動させ、飛行甲板は単純に上下反転させてレイアウト

しましたが、一目見て分かる通り、上部構造物が限界まで後ろへ来てしまいました。

イギリス戦艦ネルソン級と同じくボイラー室とタービン機室を前後入れ替える等しても、

バイタルパートは非常に長く伸びてしまい、装甲厚が圧迫される事が分かります。

このような時、水平防御に重点を置いた建艦によって予備浮力を確保する方法

もありますが、それはアメリカ空母等によく見られる構造なので、日本戦艦である能登

の場合考証上使えない方法だと思いました。

● SPACE BATTLESHIP ヤマト

今日、映画観へ見に行きました。非常に良くまとまった作品で全年齢向けに楽しめる

作品に仕上がっています。

ヤマトといえば一作目のTV版アニメと二作目の劇場版さらば宇宙戦艦ヤマトがアニメ史

における金字塔として存在していますが、それらを上手く生かしてCG画像全盛の現代

に蘇らせています。

ただ、映画としてヤマト中心に描きすぎだったり、冗長な演出があったりで、二割がた

隙があるようにも感じました。ソフト発売時に完全版などのタイトルで修正を入れても良い

のではと思います。

日本におけるSF映画は宇宙船が活躍するスケールの大きいコンテンツでは全滅状態

で、今回のヤマトの成功はその意味でも貴重な物と言えましょう。

総搭載機数30機、となれば軽空母程度の戦力とはなると思われますが、寸法からどうももうちょっと詰め込めるのではないか、と見えます。

というのも旧海軍の大鳳級空母は格納庫に入らない分を無理やり甲板に係留して所定の機数を確保した例がありました。

伊勢や日向よりも

確か、本来五十何機しか入らないものを後の機体は戦術の通り甲板に括り付けたそうで、あと10機くらい無理でしょうか?

40機全部を戦闘機にした場合の該艦の役割は非常に大きなものになるのではないでしょうか?

正規空母は敵艦の攻撃に大忙しですが、防空に特化した該艦は艦隊防空の要になると考えられるかと思います。

>航空戦艦、とはなっていますが、基本的には航空護衛能力(対潜戦、制空戦)に特化した艦艇という事でしょうか?

他のコメントでも触れていますが空母に対するハンターキラーが主要な任務ですが本来の戦艦の任務である

艦隊決戦に使うことも可能です。このとき艦載機は現代の対艦ミサイルのような運用の仕方をします。

応用として艦砲射撃による陸上への攻撃と艦載機による爆撃もできますが、これはあくまで副次的なものです。

艦載機の露天繋止は米空母では当たり前なのですが、航空戦艦だと主砲の爆風を無視できないので

後方のカタパルト付近に4~8機が即応機として待機できるのみでしょう。

防空に特化した艦艇の場合、主砲はそれ用な砲の方が好ましいのは当たり前で、全機戦闘機と言うのは

現実的ではないでしょう

この航空戦艦案は機会があったらてを加えてみたいと思います。