三つ目か?四つ目か?良く解りませんが

極楽鳥花2号の花です・・・これも、花とは言えないのかな?

このお子達は、これで今シーズンは終わりかなと~

♪思ったら~♪泣けてきた~~♪(ボロか⁈大阪生まれか⁈)

さて、基礎工事も一期工事は終わったので

柱を建て込んて行きます

その前に・・・

昨日、絵を間違えていた様なので、ここからです

?

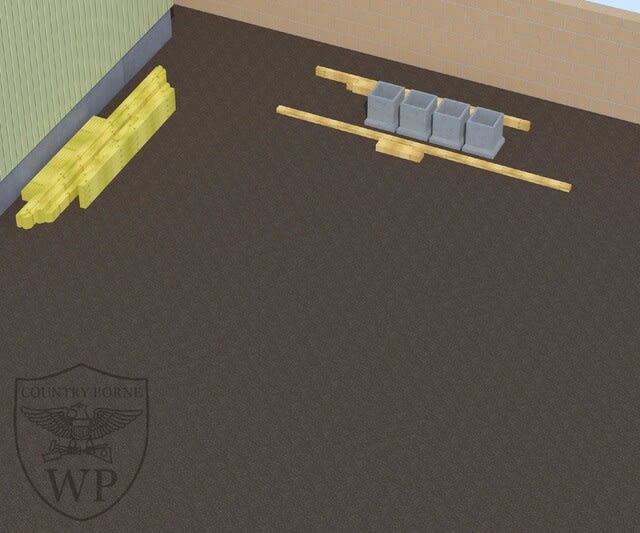

昨日最後に掲げた絵はこれなんですが

ない物が有るでしょ?水糸を戻すの絵は上の絵で

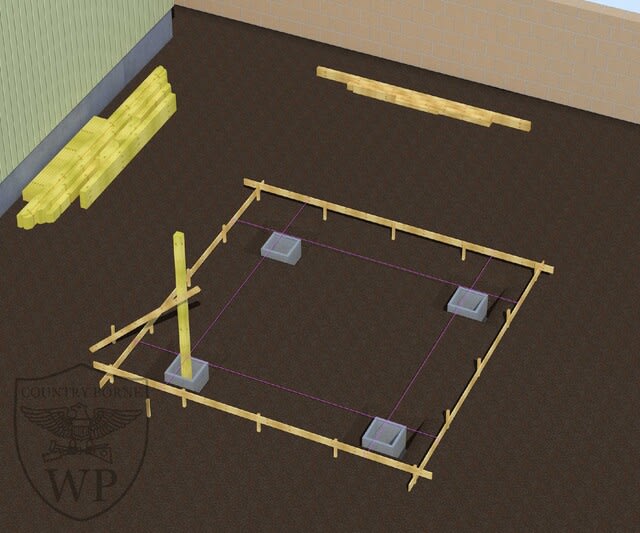

下の絵は既に建込の段取りが始まっていて

控を取るための杭が打ち込んで有ります

(昨日今日とチョットバタバタしてましてm(__)mボケてましたm(__)m・・・何時もだろ⁈)

それと、説明も少し抜けていて

この戻した水糸は柱の芯ではなく、面に合う様に戻して有ります

以前の数寄屋門とかカーポートとかでもやった様に(言っただけ⁈)

一定の隙間を開けておく方が、仕事はし易いと思いますが

(文字で書くのが面倒なので)今回は(も)柱の面で通る様に

柱芯から42.5mmずらして戻して有ります

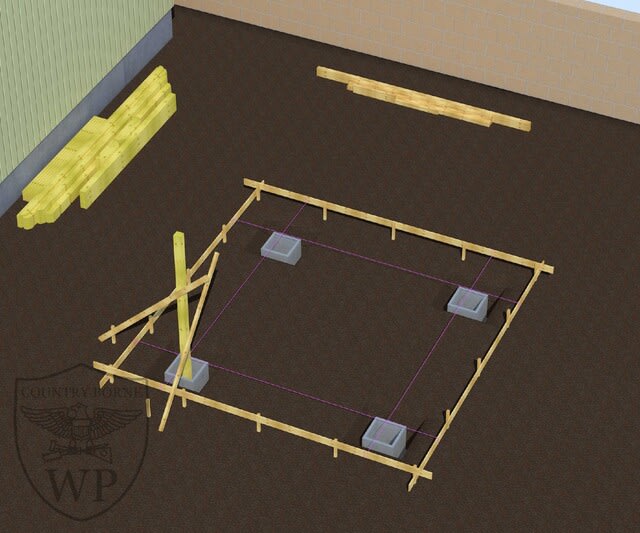

と言う事で、控用の杭を適当な位置(いい加減な位置と言う意味じゃないですよ)へ

打ち込んで置いて

柱を持ってきますが、ボルト用の穴の位置

向きを間違えない様にして下さい

今回は、基礎のベースになる会所桝の蓋で

レベルを合わせて有るので(何時の間に?知らん間に⁉)

柱の長さ調整は、しないままで建てて行きますが

肘木1をボルトで止めますので、向きは間違えず

絵で見て、左右方向、右下がり方向から左上がり方向へ

穴が通る様に向けて立てて行きます

会所桝の蓋に付けた柱位置に合わせ

水糸に柱の面を沿わせてやれば

ホボ立は出ると思いますが

水平器を当てて、二面の立を確認調整してから

其々の方向へ2x1で控えを取ってやります

片方が決まったら、もう片方の面にも

控を打ち付けてやります

止めるのは57mmのコーススレッド各一本づつで

止めておけば十分かと思いますが

態々、仮設材の為に別の長さのコーススレッドを

用意するのは・・・ね~?

と、そんな感じで・・・今日もお仕舞いですm(__)m

こっちも益々元気に葉を茂らせてきました

(誰かの頭とは比較にもなりません・・・こっ、これで!五月蠅い↷)

では又明日m(__)m