本時の展開案を考えるときに悩ましいことは、指導言である発問や質問など具体的な言葉を考えるときである。

阿川佐和子氏著「聞き力」―― 心をひらく35のヒント――には聞き方の極意として「そう」「それで!」「面白いねぇ」「どうして!」「それから」などの言葉を「対話時に発する」とのことが述べられている。

授業においても次から次へと意見や考えなどが子どもたちから途切れなければ、「そう」とか「それで!」「よく考えたねえ!」「面白い。なかなかやるねえー。すばらしい」などと展開できるので教師にとっては有難い。が、現実には授業展開案を作成するとき、幾つものの候補を挙げ、それらを精査吟味し、その中からベストの発問や質問、指示などを選び、授業に臨んでいる。

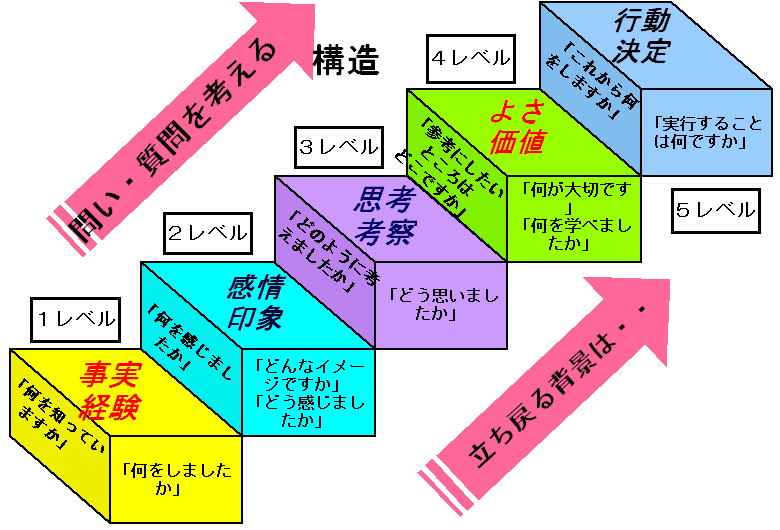

発問や質問などの「問う」内容を考える目安を1から5レベルまでに分けてみる。

|

1レベル「事実や経験を問う」・・・「何を知っていますか」「何をしましたか」

2レベル「感情や印象を問う」・・・「何を感じましたか」「どう感じましたか」 「どんなイメージですか」

3レベル「思考や考察を問う」・・・「どのように考えましたか」 「どう思いましたか」

4レベル「よさや価値を問う」・・・「何が大切ですか」「参考にしたいところは どこですか」「何を学べましたか」 「真似したいところはどこですか」

5レベル「行動や決定を問う」・・・「これから何をしますか」 「実行することは何ですか」 |

発問や質問の言葉を考える時、学習内容や単元の進捗状況などを考慮して、①「事実や経験」②「感情や印象」③「思考や考察」④「よさや価値」⑤「行動や決定」などを目安の一つと捉え、指導言を編み出したい。

まずは、知っていることや事実を問うと、必ずや答えが返ってくる。そこで「どのように感じたか?」を次に聞いてみると、「○○○が面白かった」とか「△△△が楽しかった」などの感情面を表出する。

「なるほど、そう感じたのー」と合いの手を入れ、「考えことや思ったことは?」と畳み掛けると、何らかの思いが語られる。「そのように考えたことで、大事なことや参考にしたいこと、真似したいことは何ですか?」と質問すると、若干の間を置いて答えが返ってくる。

頷きながら聴き「良いことを思いつくねー」などと称賛し、「これから何をしますか。これからどうしたいですか」と行動を促す発問が、子どもたちに「やってみたいこと」を刺激し、話し始める。

私と学生との実況中継。

私「昨日何をしましたか?」・・・「事実や経験」を問う

学生「専修教科の模擬授業をしました」

私「模擬授業をして感じたことは何ですか?」・・・「感情や印象」を問う

学生「サンザン、メタメタでした」

私「そうでしたか。じゃ、考えたことや思ったことはありますか?」・・「思考や考察」を問う

学生「次にやるときには教材研究をしっかりして、詳しい指導案を作りたい」

私「指導案を作るときにはどんなことを大切にしたらよいですか?」・・・「よさや価値」を問う

学生「色々なことを細かく調べ考えたい。そして、児童の立場になって見方や考え方を想定したい」

私「それは大事なことを実感できましたね。いつ模擬授業をしますか?」・・「行動や決定」を問う

学生「リベンジに向けて、すぐに指導案作りに取り掛かります」

という具合に会話が弾みます。