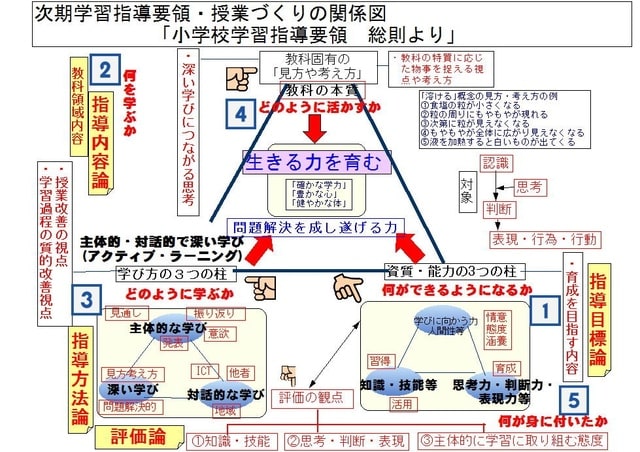

関係図右下側の1「指導目標論」をご覧ください。子どもに育成を目指す「何が出来るようになるか」の視点がここである。資質・能力を育成する三つの柱で構成していて、先進国が目指しているキー・コンピテンシーや21世紀型スキルの世界標準学力を参考にしているようだ。今後の10年間に必要な学力論とも捉えることができる。

視点の1つ目の柱は「知識・技能等」。「認知的側面」にあたり、知ることとできることを培うことであるが、決してそれらの多寡に価値を置くわけでなく、生きて働くものでなければならない。それは習得、活用場面を実際に多くすることで獲得される。知識・技能形成までの理解の過程を重視することは、応用が利くようになる。

2つ目は「思考力・判断力・表現力等」である。対象に対し感覚を通して捉え、「何だろう・不思議・疑問・おかしい」などの心の揺れより、「ああかな。あーでもないな。いや、こうであろう。こうも考えられる」と想いを巡らす。そうして書物で調べたり、調査・実験したり、先人の知恵を借りたりなどして友だちと協力し、一定の結論を導く。その際には直接・間接で得た先行経験や既有知識などと照合・判断して、思考し認識に至るわけであり、その結果、これらを言葉や文字、行動など、発表やプレゼン、記録など視覚化する。

現象や事象を認識していく過程で活用される「思考力・判断力・表現力等」は一つ一つ切り離して考えるのではなく一体として捉えたい。

これも「認知的側面」と考えられ、「知識・技能等」と「思考力・判断力・表現力等」はひと括りに扱い、もの・こと・ひとを認識し理解して、知識という概念に至る一連の過程で発揮・活用されている。

これらの下支えをしている柱が「学びに向かう力・人間性等」である。これは「情意的側面」に当たり意欲・関心につながり日々の生活や学びを突き動かすエネルギー的役割を担っていると言える。この柱は子どもの個性や性格・人格にゆだねられる所が多分にある。それは得手不得手であったり、器用不器用であったり、センスや忍耐力や責任感の有無であったり、日々の生活リズムであったり、日頃の睡眠や体調であったり、親からの遺伝子であったりなど、どの程度学校教育で育てられるかは不確定要素が強いジャンルである。

3柱の範疇で抜けているものは対人関係・自己調整能力やコミュニケーション能力、チームワーク能力などの「社会的側面」である。社会生活では重要視されているが、学校教育では正式に話題の俎上に乗せられていないと言える。キャッチアップ時代や偏差値教育の頃には大事にされなかった能力の一つである。

現在社会で活躍している方々を分析・解析すると、この分野も極めて大切であることがわかり始めている。

学級経営や行事など特別活動の領域、部活等で意識して育てていきたい能力の側面であると思うとともに、今後内容能力の洗い出しと獲得のプロセス研究が重要になってくると確信する。