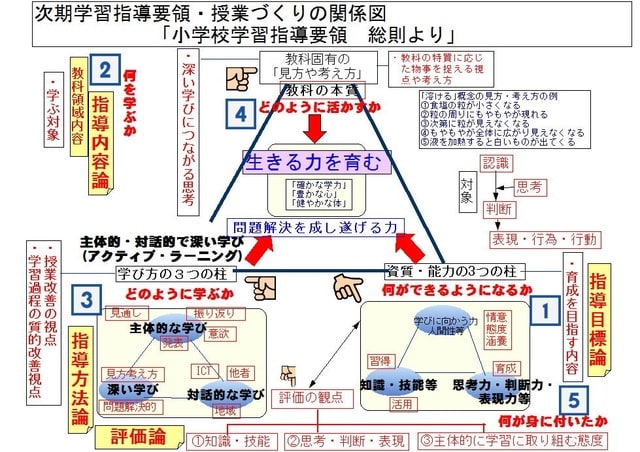

次は関係図左上側の2「指導内容論」のところをご覧ください。

ここは子どもが「何を学ぶか」の学習の中身であり、教師側から見ると「何を教えるか」の指導内容の視点である。指導内容はご承知の通り学習指導要領に示されており、次期の学習指導要領の内容は現行の学習指導要領の内容とほぼ同一である(追加した内容や学年・校種間移動した内容はある)。

下図は小学校理科の目標と内容との関係である。このように整理することによってピンポイントで俯瞰的・構造的に捉える事ができ、教科内容研究の羅針盤になる。

これらの内容を扱うことを通して、1の視点である「子どもに問題解決の資質・能力を育てよう」と、仮説・構想しているのが次期の学習指導要領の哲学であると想像できる。

授業づくりに当たっては、学習指導要領 解説編を熟読され、教科内容研究の指針の礎としたい。教科書は資料性が濃くなり内容と共に、情報量も増えページ数も厚くなっている。教科書の内容をすべて授業の俎上に載せようとすると、指導時間が何時間あっても足りなくなる恐れが強い。

指導目標や指導内容を確実に理解し、重点的な指導計画づくりが基本になる。その際には、小学校4年間の理科、更には中学校3年間の理科内容を鳥瞰的に捉えて授業構想を立てることが、子どもの確かな成長には欠かせない。併せて教科等間の繋がりも考慮したい。このことを学習指導要領では「カリキュラム・マネジメント」と表現している。学年学校種間・教科横断を通した指導計画構想・実施と考えたい。

加えて、補った方が良いと思われる内容や子どもの思考に沿っていない内容等、実践を通して解明・改善することも分かる授業づくりには挙げられる。