先月の11月16日に「なら民博ふるさとフェスタ」で千本杵の餅を搗いていたOさんは田原の里の住民だ。

家族総出でやってきた。

県立大和民俗公園内に動態保存されている旧臼井家住居前広場で披露されていた。

訪れた人たちがリョウブ(サルスベリ)の木の千本杵で餅を搗いていた。

1回目は興味をもった人たちが群がるように搗いていた。

搗いた餅はふるまい。

キナコを付けた餅を味わっていた。

キナコの原材料は青大豆。

スーパーで一般的に売られている。

この年の「私がとらえた大和の民俗」写真展は「食」が大テーマだ。

私は「干す」をテーマに3点を発表した。

キリコモチ・キリボシダイコン・カンピョウにソーメンの天日干し景観である。

その後も探し続けてきた「干す」モノモノ。

稲架けもあれば梅干し、吊るしカキもあった。

11月ともなれば畑でハダに掛けてあった豆干しもある。

干した豆はどのような形の「食」になっていくのか、農家の作業を通して記録しておきたいと思った。

「キナコ」が引き金に思い出した亥の日に作られるイノコのクルミモチ。

毎年の12月1日は家で作って食べているというOさん。

平成19年にも伺ったことがあるO家のイノコのクルミモチ。

千本杵で餅を搗いて石臼で挽いた大豆を餅に塗して食べるのだ。

挽いた大豆は大量の砂糖を塗して餅にくるむ。

東山間の民家では「クルミモチ」を作って食べる家は割合ある。

何軒で行われている事例を収録させていただいた。

多めに作ってくださったイノコのクルミモチはパックに詰めてもらって持ち帰った。

その味がとても気にいったかーさん。

もっぺん食べたいとこの季節になれば口にする。

そんな話しをすればO婦人が食べにおいでと云うのだ。

ありがたい言葉についつい甘えてしまう。

O家に関係する学芸員や知人のカメラマンにも声をかけた。

Oさんは田原の里の情景をとらえているカメラマンにも声をかけた。

その人たちもともに行動することもある知りあいである。

奥さんの都合もあるし、仕事の都合もあって午後にセットしたイノコのクルミモチ作り取材。

モチ搗きは早めたいと電話が入った。

仕事は休むわけにはいかない。

直ちに手配して3名は先に行っていただくことにした。

仕事が終わったのは午後1時過ぎ。

昼食を摂る時間もなく急行する。

1名は昼過ぎに着いていた。

搗いたモチは千本杵。

Oさん夫妻とともに搗いたそうだ。

できあがったモチは砂糖をいっぱいいれたクルミで食べていたと話す。

O家のクルミは茹で大豆。

クルミの実も入れて挽いたそうだ。

搗いた餅をある程度の大きさにちぎる。

手で丸めていく。

どっさり作って下さるO夫妻。

ミキサーで挽いた茹で小豆を上から落として塗す。

砂糖は混ぜなかったので上から振りかけた。

少々では美味さを引き立てられない。

たっぷり落として食べたイノコのクルミモチはやっぱり美味しい。

とろとろ感もあってクルミモチは1個ですまない。

何個も何個もよばれてしまう。

皿にはキナコモチもあるが、断然うまいクルミモチ。

前回に挽いてもらった豆は青大豆だった。

こっちのほうが香りもあって上をいく。

この日は毎月初めに六人衆がいとなむツイタチ参り。

パック詰め料理をいただいたとテーブルに置いてあった。

仕出し料理なのか、それとも手作り料理なのか聞くことも忘れてよばれてしまう美味しさだ。

茗荷町には氏神さんを祀る天満宮がある。

秋祭りは隣村の中之庄町に鎮座する天満宮で両町合同で行われる。

宵宮に千本杵で餅を搗いて夜には子供相撲があると聞いている。

その日だったか、宵宮だったか覚えてないが、マツリの最中に当家渡しが行われることも聞いている。

Oさんがいうには「ネンニョ」の引き継ぎのようだ。

今年に勤めたネンニョは3人。

次のネンニョを勤める人も3人。

向かい合わせに座って酒を飲む。

酒杯を注ぐのは自治会長。

波々と酒を注いで飲み干す。

その際にはザザンダーと呼ぶ謡曲を披露される。

一曲謡って飲み干す。

これを繰り返すネンニョの引き継ぎに使われる酒盃は「武蔵野」と呼ばれる朱塗りの盃である。

武蔵野膳に置かれた大小5枚の盃。

どの盃で飲むのかはネンニョが希望する大きさだ。

酒好きなら大を。

少し落として3杯目の盃になる場合もあるらしい。

酒を飲んで次のネンニョに残り酒を渡す。

次から次へと飲み渡す。

いわゆる廻し飲みである。

こうして引き継ぎをされる。

何故に盃を「武蔵野」と呼ぶのか。

武蔵野はとても広くて見尽くせない。

大きな盃に注いだ酒は「のみつくせない」。

とてもじゃないが、ひと息では飲みきれない大きな盃という洒落でその名がついたようだ。

奥さんが炊いてくれた栗ご飯もでてきた。

ほくほくの栗ご飯も美味しいのだ。

酒杯をいただきたいが、そういうわけにはいかない。

飲酒運転では帰れない。

辛いが香りだけとする場はまるで忘年会のような感じになってきた。

この前に干したというズイキを持ってこられた。

太めのズイキは赤ズイキ。

細めの棒に挿して吊っていたそうだ。

ズイキは水に浸けて戻す。

熱湯で茹でてアク抜きをする。

アゲとともに炊いて味付けする。

それより美味しいのは酢和えである。

甘酢に浸けていただくズイキは酒のアテによろしい。

それがいちばんだと話すOさんが続けて話した風習。

干しズイキは産後の祝いの土産折りの上に乗せて持っていったそうだ。

ズイキを寄せた祝いの品は「血が湧く」という意味がある。

産後は貧血症に陥りやすい。

そういうわけがあって産後祝いにズイキを寄せるのである。

田原の里には各地域で十九夜講がある。

以前は毎月の19日が集まりの日。

寄ってくるのは若い婦人たち。

姑の悪口を言える場でもあった。

昨今は地域によって異なるが中之庄では春(3月)、夏、秋の三回。

いずれも19日にしていると云う。

朝に境内などを清掃して昼ごろには炊き込みご飯を炊いてよばれる。

それから唱える十九夜念仏。

「きみょうちょうらい・・・」の念仏を思い出す。

十九夜講は此瀬町にもあるという。

田原の里の幾つかの地域では山の神参りもあるらしい。

1月10日辺りだったという山の神参りは「山の口」。

いわゆる山仕事に入る日だ。

参る際には「ゴンゴ」と呼ぶ竹で作った筒に酒を注いて供える。

節目、節目を残して竹を伐る。

中央は竹の皮一枚を残して伐る。

細くなった部分を曲げてできあがった竹筒に酒を注ぐ。

柳生で聞いた神酒入れ竹と同じ様相である。

柳生では木の枝にぶら下げていた。

中之庄では山の神を祀る祠がある。

そこに参るようだ。

でかけるのは男たちだけだ。

山の神は女。

婦人は参ることはできない。

逆に十九夜講は婦人だけ。

男はその場に加わることはできない。

マツリ参拝に男女の棲み分けである。

話題はつきないイノコの日。

この年の亥の日は3日であるが、茗荷町では12月1日に決まっている。

O家の前は旧伊勢街道。

かつては往来する伊勢参りの人たちで賑わったそうだ。

今では旧街道を行く人は文化歴史を訪ねる人しか見られない。

多くは北にある車道を闊歩する。

横田町を通り抜ける車道は昭和の時代に新設された。

完成したときには祝いの渡り初めがあった。

渡り初めをする人は夫婦三世代。

揃ってなければ渡ることはできない式典であったと話す。

そのような式典は月刊「田原」に書いてあるらしいが探すのは困難だった。

開けた昭和11年2月の記事には多くの子供たちが寄せた「大じしん」があった。

マグニチュード6.4の大地震は大阪・奈良府県境で発生した河内大和地震であったろう。

奈良県内の地震に昭和27年7月18日に発生した吉野地震があった。

そのころはまだ一歳だった私はまったく記憶がない。

話題はあっちことに飛んでいく。

「天然の麹菌を見たことがあるか」、である。

天然どころか麹菌そのものは見たことがない。

Oさんの話しによれば、実った稲穂が出穂するころに黒い粒が着く。

それがカビの塊の麹菌。

「稲霊(いねだま)」と呼ばれる麹菌が出穂すれば豊作になると云われているが関係性は証明されていない。

平坦ではおそらく天然の麹菌を見ることはなさそうだ。

薬剤散布によって発生することはない麹菌。

自然農法では希に発生すると云い、脱穀しているときに見つかる場合もあると話す。

黒い塊に混じって自然発酵した麹菌は白っぽかったそうだ。

黒と白を分けるのが一苦労したと云う。

話題は尽きないO家。

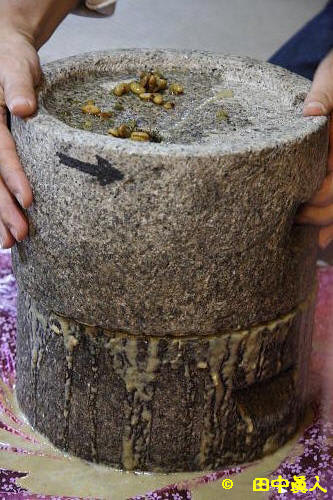

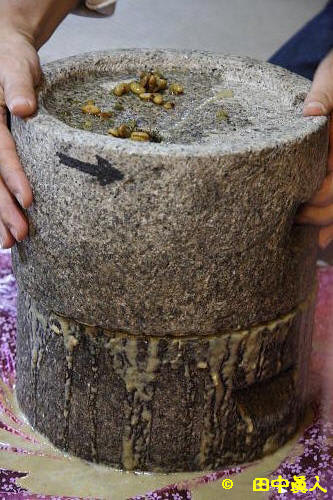

そろそろ始めようかとわざわざ座敷に置かれた石臼。

挽く棒はないから上部の石を手で回すしかない。

ぐるぐる回す石臼回転は反時計回しだ。

茹でた豆を穴に落とし込んでぐるぐる回す。

けっこうな力が要る。

「あんたが今回の発案やから、やってみなはれ」と云われてぐるぐる回す。

始めは重たい石臼。

しばらく回せばやや軽くなった。

豆が挽かれて汁がでる。

それで軽くなるのだ。

茹で汁を入れてやればもっと軽くなるといってスプーンで掬った茹で汁を投入した。

明らかな違いがでる。

何度も何度も回転していけば上部・下部の合せ目から液体がずるずると出てきた。

これが大豆を挽いた、というよりもすり潰した液体状のクルミである。

かつておばあさんは一人でこなしていた。

左手で臼を回して右手で茹で大豆を落としながら作業をしていたと云う。

何十回も臼を回していたら汗がじんわりと湧いてきた。

労働は汗をかくものだ。

労働体験は汗を流して民俗を知る。

クルミの液体は下に流れ落ちる。

どろっとした固体がクルミになる。

それを包丁の刃でぬぐい取る。

今回はスプーンでしたが、それでは取り難い。

知人たちも入れ替り立ち替わり交替して汗を流す。

この日の体験は講演など身振り手振り、なんらかの形で伝えていきたいと思うのである。

貴重な体験ですり潰したクルミ大豆はきめが細かい。

お土産にいただいたクルミはミキサー挽き。

食感は石臼に軍配を挙げる

(H26.12. 1 EOS40D撮影)

家族総出でやってきた。

県立大和民俗公園内に動態保存されている旧臼井家住居前広場で披露されていた。

訪れた人たちがリョウブ(サルスベリ)の木の千本杵で餅を搗いていた。

1回目は興味をもった人たちが群がるように搗いていた。

搗いた餅はふるまい。

キナコを付けた餅を味わっていた。

キナコの原材料は青大豆。

スーパーで一般的に売られている。

この年の「私がとらえた大和の民俗」写真展は「食」が大テーマだ。

私は「干す」をテーマに3点を発表した。

キリコモチ・キリボシダイコン・カンピョウにソーメンの天日干し景観である。

その後も探し続けてきた「干す」モノモノ。

稲架けもあれば梅干し、吊るしカキもあった。

11月ともなれば畑でハダに掛けてあった豆干しもある。

干した豆はどのような形の「食」になっていくのか、農家の作業を通して記録しておきたいと思った。

「キナコ」が引き金に思い出した亥の日に作られるイノコのクルミモチ。

毎年の12月1日は家で作って食べているというOさん。

平成19年にも伺ったことがあるO家のイノコのクルミモチ。

千本杵で餅を搗いて石臼で挽いた大豆を餅に塗して食べるのだ。

挽いた大豆は大量の砂糖を塗して餅にくるむ。

東山間の民家では「クルミモチ」を作って食べる家は割合ある。

何軒で行われている事例を収録させていただいた。

多めに作ってくださったイノコのクルミモチはパックに詰めてもらって持ち帰った。

その味がとても気にいったかーさん。

もっぺん食べたいとこの季節になれば口にする。

そんな話しをすればO婦人が食べにおいでと云うのだ。

ありがたい言葉についつい甘えてしまう。

O家に関係する学芸員や知人のカメラマンにも声をかけた。

Oさんは田原の里の情景をとらえているカメラマンにも声をかけた。

その人たちもともに行動することもある知りあいである。

奥さんの都合もあるし、仕事の都合もあって午後にセットしたイノコのクルミモチ作り取材。

モチ搗きは早めたいと電話が入った。

仕事は休むわけにはいかない。

直ちに手配して3名は先に行っていただくことにした。

仕事が終わったのは午後1時過ぎ。

昼食を摂る時間もなく急行する。

1名は昼過ぎに着いていた。

搗いたモチは千本杵。

Oさん夫妻とともに搗いたそうだ。

できあがったモチは砂糖をいっぱいいれたクルミで食べていたと話す。

O家のクルミは茹で大豆。

クルミの実も入れて挽いたそうだ。

搗いた餅をある程度の大きさにちぎる。

手で丸めていく。

どっさり作って下さるO夫妻。

ミキサーで挽いた茹で小豆を上から落として塗す。

砂糖は混ぜなかったので上から振りかけた。

少々では美味さを引き立てられない。

たっぷり落として食べたイノコのクルミモチはやっぱり美味しい。

とろとろ感もあってクルミモチは1個ですまない。

何個も何個もよばれてしまう。

皿にはキナコモチもあるが、断然うまいクルミモチ。

前回に挽いてもらった豆は青大豆だった。

こっちのほうが香りもあって上をいく。

この日は毎月初めに六人衆がいとなむツイタチ参り。

パック詰め料理をいただいたとテーブルに置いてあった。

仕出し料理なのか、それとも手作り料理なのか聞くことも忘れてよばれてしまう美味しさだ。

茗荷町には氏神さんを祀る天満宮がある。

秋祭りは隣村の中之庄町に鎮座する天満宮で両町合同で行われる。

宵宮に千本杵で餅を搗いて夜には子供相撲があると聞いている。

その日だったか、宵宮だったか覚えてないが、マツリの最中に当家渡しが行われることも聞いている。

Oさんがいうには「ネンニョ」の引き継ぎのようだ。

今年に勤めたネンニョは3人。

次のネンニョを勤める人も3人。

向かい合わせに座って酒を飲む。

酒杯を注ぐのは自治会長。

波々と酒を注いで飲み干す。

その際にはザザンダーと呼ぶ謡曲を披露される。

一曲謡って飲み干す。

これを繰り返すネンニョの引き継ぎに使われる酒盃は「武蔵野」と呼ばれる朱塗りの盃である。

武蔵野膳に置かれた大小5枚の盃。

どの盃で飲むのかはネンニョが希望する大きさだ。

酒好きなら大を。

少し落として3杯目の盃になる場合もあるらしい。

酒を飲んで次のネンニョに残り酒を渡す。

次から次へと飲み渡す。

いわゆる廻し飲みである。

こうして引き継ぎをされる。

何故に盃を「武蔵野」と呼ぶのか。

武蔵野はとても広くて見尽くせない。

大きな盃に注いだ酒は「のみつくせない」。

とてもじゃないが、ひと息では飲みきれない大きな盃という洒落でその名がついたようだ。

奥さんが炊いてくれた栗ご飯もでてきた。

ほくほくの栗ご飯も美味しいのだ。

酒杯をいただきたいが、そういうわけにはいかない。

飲酒運転では帰れない。

辛いが香りだけとする場はまるで忘年会のような感じになってきた。

この前に干したというズイキを持ってこられた。

太めのズイキは赤ズイキ。

細めの棒に挿して吊っていたそうだ。

ズイキは水に浸けて戻す。

熱湯で茹でてアク抜きをする。

アゲとともに炊いて味付けする。

それより美味しいのは酢和えである。

甘酢に浸けていただくズイキは酒のアテによろしい。

それがいちばんだと話すOさんが続けて話した風習。

干しズイキは産後の祝いの土産折りの上に乗せて持っていったそうだ。

ズイキを寄せた祝いの品は「血が湧く」という意味がある。

産後は貧血症に陥りやすい。

そういうわけがあって産後祝いにズイキを寄せるのである。

田原の里には各地域で十九夜講がある。

以前は毎月の19日が集まりの日。

寄ってくるのは若い婦人たち。

姑の悪口を言える場でもあった。

昨今は地域によって異なるが中之庄では春(3月)、夏、秋の三回。

いずれも19日にしていると云う。

朝に境内などを清掃して昼ごろには炊き込みご飯を炊いてよばれる。

それから唱える十九夜念仏。

「きみょうちょうらい・・・」の念仏を思い出す。

十九夜講は此瀬町にもあるという。

田原の里の幾つかの地域では山の神参りもあるらしい。

1月10日辺りだったという山の神参りは「山の口」。

いわゆる山仕事に入る日だ。

参る際には「ゴンゴ」と呼ぶ竹で作った筒に酒を注いて供える。

節目、節目を残して竹を伐る。

中央は竹の皮一枚を残して伐る。

細くなった部分を曲げてできあがった竹筒に酒を注ぐ。

柳生で聞いた神酒入れ竹と同じ様相である。

柳生では木の枝にぶら下げていた。

中之庄では山の神を祀る祠がある。

そこに参るようだ。

でかけるのは男たちだけだ。

山の神は女。

婦人は参ることはできない。

逆に十九夜講は婦人だけ。

男はその場に加わることはできない。

マツリ参拝に男女の棲み分けである。

話題はつきないイノコの日。

この年の亥の日は3日であるが、茗荷町では12月1日に決まっている。

O家の前は旧伊勢街道。

かつては往来する伊勢参りの人たちで賑わったそうだ。

今では旧街道を行く人は文化歴史を訪ねる人しか見られない。

多くは北にある車道を闊歩する。

横田町を通り抜ける車道は昭和の時代に新設された。

完成したときには祝いの渡り初めがあった。

渡り初めをする人は夫婦三世代。

揃ってなければ渡ることはできない式典であったと話す。

そのような式典は月刊「田原」に書いてあるらしいが探すのは困難だった。

開けた昭和11年2月の記事には多くの子供たちが寄せた「大じしん」があった。

マグニチュード6.4の大地震は大阪・奈良府県境で発生した河内大和地震であったろう。

奈良県内の地震に昭和27年7月18日に発生した吉野地震があった。

そのころはまだ一歳だった私はまったく記憶がない。

話題はあっちことに飛んでいく。

「天然の麹菌を見たことがあるか」、である。

天然どころか麹菌そのものは見たことがない。

Oさんの話しによれば、実った稲穂が出穂するころに黒い粒が着く。

それがカビの塊の麹菌。

「稲霊(いねだま)」と呼ばれる麹菌が出穂すれば豊作になると云われているが関係性は証明されていない。

平坦ではおそらく天然の麹菌を見ることはなさそうだ。

薬剤散布によって発生することはない麹菌。

自然農法では希に発生すると云い、脱穀しているときに見つかる場合もあると話す。

黒い塊に混じって自然発酵した麹菌は白っぽかったそうだ。

黒と白を分けるのが一苦労したと云う。

話題は尽きないO家。

そろそろ始めようかとわざわざ座敷に置かれた石臼。

挽く棒はないから上部の石を手で回すしかない。

ぐるぐる回す石臼回転は反時計回しだ。

茹でた豆を穴に落とし込んでぐるぐる回す。

けっこうな力が要る。

「あんたが今回の発案やから、やってみなはれ」と云われてぐるぐる回す。

始めは重たい石臼。

しばらく回せばやや軽くなった。

豆が挽かれて汁がでる。

それで軽くなるのだ。

茹で汁を入れてやればもっと軽くなるといってスプーンで掬った茹で汁を投入した。

明らかな違いがでる。

何度も何度も回転していけば上部・下部の合せ目から液体がずるずると出てきた。

これが大豆を挽いた、というよりもすり潰した液体状のクルミである。

かつておばあさんは一人でこなしていた。

左手で臼を回して右手で茹で大豆を落としながら作業をしていたと云う。

何十回も臼を回していたら汗がじんわりと湧いてきた。

労働は汗をかくものだ。

労働体験は汗を流して民俗を知る。

クルミの液体は下に流れ落ちる。

どろっとした固体がクルミになる。

それを包丁の刃でぬぐい取る。

今回はスプーンでしたが、それでは取り難い。

知人たちも入れ替り立ち替わり交替して汗を流す。

この日の体験は講演など身振り手振り、なんらかの形で伝えていきたいと思うのである。

貴重な体験ですり潰したクルミ大豆はきめが細かい。

お土産にいただいたクルミはミキサー挽き。

食感は石臼に軍配を挙げる

(H26.12. 1 EOS40D撮影)