呼び出し役のYさんは与力座の古老役。

任期が3年間の一老を経て役に就いた古老であるが、Yさんは、座中の事情で実際は4年間も務めたそうだ。

大役に袴裃に着替えるが、朝いちばんに涌出宮に来られたときは和装に下駄履き姿。

そのお姿から七度半(ひったはん)の呼び出し遣いをされる方だろうと判断してお声をかけた。

古川座の総本家に出向き、七度半の呼び出し遣いのあり方を取材したく同行許可をお願いしていた。

総本家当主に向かって最初に挨拶。

歓談を済ませて、帰りに就く際に挨拶を6回半もすることから、七度半(しったはん)の呼び出しと呼ばれている儀式。

つまり、古川座の総本家当主が腰をあげて、涌出宮・居籠祭に参集されますようお願いにあがるのである。

総本家当主が来られて始まる居籠祭。

重要な任務をもっている呼び出し遣いである。

かつて呼び出し役は独りで歩いて出向いたそうだ。

涌出宮から古川座の総本家までは遠い。

北に直線距離にして1.5kmの片道。

座饗応の儀が始まる時間帯は午後2時。

その時間に来ていただくよう願いする七度半の呼び出しは午前中に行われる。

電話などのない昔であれば、まさに直接、本家まで出向いてお願いであるが、現在は電話で伺うことを伝えてから涌出宮を出る。

遣い役のYさんは、与力座の人が運転する車で送り迎えしてもらう。

車に乗った私は後ろに着いて走りますので、よろしくお願いした。

どこをどのルートで走行されるのか、追っかけ取材である。

送迎運転手役を務められたNさんが運転する車を見失わないように走った。

本家近くになれば、遣い役は降りる。

畑が広がる農道辺りで降りた遣い役が頭を下げて近づくお家が古川座の総本家。

当主の息子さんが、お待ちしておりましたと案内する。

遣い役は玄関から入るのではなく、座敷のある縁からである。

縁や廊下から上がる作法は奈良県内にも見られる。

事例は多くないが、山添村室津や的野、桐山などには渡り衆と呼ばれる歌詠みをする集団がある。

祭りの日にトーヤ家の縁から上がって、座敷で踊りながら歌詠みをする。

その縁から上がることを「オドリコミ」と呼んでいる事例も、ここ七度半の呼び出し遣いが縁から上がることも同じである。

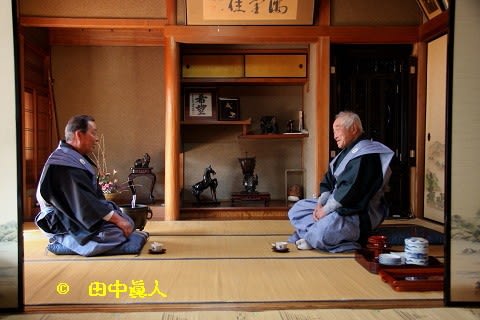

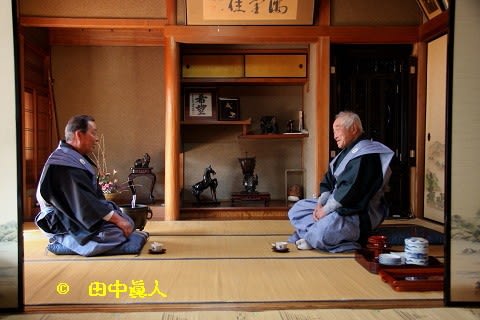

当主が待っていた座敷にあがった遣い役。

頭を下げ、閉じたままの扇を置く。

これが七度半の1度目にあたる作法である。

行ったり、戻ったりする六度半は、座敷内でなく、退座の後、屋外で作法される。

挨拶を済ませてしばらくは歓談。

笑顔で歓待する当主のFさん。

今日まで歴史ある古川座の代々を継承してきた総本家を継ぐ者でもあり、古川座中の三老でもある。

涌出宮の社伝によれば、天平神護二年(766)、伊勢国(三重県)渡会(わたらい)郡五十鈴川の舟ケ原から、天乃夫岐売神を勧請したのが起こりとされている。

この地の平尾、綺田に在住する古川座は、伊勢から下ってきたご祭神を迎えた。

その時代から1250年間、今もなお長きに亘って継承してきた古川座の総本家。

この日、酒注ぎなど、総本家がもてなす給仕役をされていた息子さんも継承者。

三々九度の酒盃に作法をする。

この給仕役は長兄男子。

女子は務めることができない、という。

塗り三盃のうち一枚を手にした呼び出し遣い。

三々九度の作法で酒杯を注ぐ給仕。

零すことのできない緊張の間である。

ちなみに同じ塗りの高坏はその酒盃やこれから給仕される酒の肴を食べてもらうための置き台である。

呼び出し遣いの与力座が着用する裃にみる家紋は下がり藤。

一方、古川座総本家当主が着用する裃の紋は丸に二つ引。

詳しくお聞きする時間などのない緊張の空間である。

両者が三々九度の作法で飲み干す酒盃の場に提供された酒の肴は3品。

儀式を終えてから撮らせてもらった3品は、砂糖醤油で味付けしたカツオ風味の数の子に胡麻和えの牛蒡と砂糖に漬けていただく煮豆の黒豆。

毎年に決まっている調理の品々である。

当主が話す経緯。

高校生のころの当主。

当時、おじいさんが当主を務めていたころは給仕をしていたという。

昔のいごもり祭(居籠祭)は特定日だった。

平日の場合なら、その日の午前中だけは学校を休んで給仕をしていた。

給仕役から解放された午後は、学校に向かったと話す当主。

そのおじいさんが60歳で亡くなられた。

急なことであるが、その年からおじいさんの跡を継いで当主になった。

なぜに父親が当主にならないのか。

お聞きすれば、父親は養子だったという。

直系でなければ、当主を継ぐことはできない。

現在は養子であっても認められるようになったが、昔は厳格なしきたりがあったということだ。

若いころに当主になったことにより、年齢が上位の古川座の座中と付き合うことになった。

諸先輩座中の教えもあって今こうしているという。

午後に行われる饗応の儀に出仕する女児。

“とも”と呼ばれる女児は小学1年生。

酒を注ぐ役目にあるという“とも”は、本来年長さんのようだ。

一生に一度の出仕を逃しては、と思って宮司にお願い、相談したという。

綺田に平尾もそうだが、年々に子供の数が減っている。

子どもが一番の愉しみにしている屋台も減った。

かつては棚倉の駅前にずらりと並んでいた屋台であったが・・。

息子さんが子供のころの状況のようだからずいぶんと前の時代。

今では、というか、昨夜の屋台に回転焼きはなかったから、わざわざ近鉄まで買いに出かけたという。

思い出話は松明に移って「昔の松明の火は、ヤカタのところまで転がしていた」と。

世間話から居籠祭まで、多彩な村の話題を交わした歓談の時間はおよそ1時間余り。

場を移して残りの六度半の作法をする。

呼び出し遣いは上がった縁から降りて玄関前の坂道を下り、辻に出る。

玄関から出てきた当主の立ち位置。

呼び出し遣いはやや坂道の玄関前を下って辻に出る。

見立て役の息子さんの立ち位置も決まった。

それぞれが、お互いの立ち位置を確認してから動き出す呼び出し遣い。

当主に向かって顔を合わせたら両者はともに頭を下げる。

すぐさま辻に戻る。

その間に聞こえる音は下駄の音だけだ。

呼び出し遣いが辻に戻ると同時に当主は玄関奥に入る。

これを繰り返すこと六度目。

両者が頭を下げて戻る際。

呼び出し遣いは坂道の中腹辺りに停まって「半」。

当主は玄関入り口から。

そこから動き出す七度目半は、お互いが確認し合って動き出す。

おち合った処で頭を下げた当主。

「本日はご苦労さまでした。お帰りになりましたら、みなさんによろしくお伝えください」、「また、午後にはご厄介になりますのでよろしく。どうぞお気をつけてお帰りください」と、当主の挨拶で七度半の呼び出し遣いを終えた。

昭和58年に刊行された山城町教育委員会著の『城州相楽郡涌出宮宮座「古川座文書」仮目録』がある。

古川座の歴史を学びたく、できれば一度拝読してみたいものである。

奈良県内事例にも「七度半の呼び出し」がある。

事例はそれほど多くはないが、山添村大塩の八柱神社の祭礼に“寺座”を呼び出す七度半のあり方を拝見したことがある。

(H30. 2.18 EOS40D撮影)

任期が3年間の一老を経て役に就いた古老であるが、Yさんは、座中の事情で実際は4年間も務めたそうだ。

大役に袴裃に着替えるが、朝いちばんに涌出宮に来られたときは和装に下駄履き姿。

そのお姿から七度半(ひったはん)の呼び出し遣いをされる方だろうと判断してお声をかけた。

古川座の総本家に出向き、七度半の呼び出し遣いのあり方を取材したく同行許可をお願いしていた。

総本家当主に向かって最初に挨拶。

歓談を済ませて、帰りに就く際に挨拶を6回半もすることから、七度半(しったはん)の呼び出しと呼ばれている儀式。

つまり、古川座の総本家当主が腰をあげて、涌出宮・居籠祭に参集されますようお願いにあがるのである。

総本家当主が来られて始まる居籠祭。

重要な任務をもっている呼び出し遣いである。

かつて呼び出し役は独りで歩いて出向いたそうだ。

涌出宮から古川座の総本家までは遠い。

北に直線距離にして1.5kmの片道。

座饗応の儀が始まる時間帯は午後2時。

その時間に来ていただくよう願いする七度半の呼び出しは午前中に行われる。

電話などのない昔であれば、まさに直接、本家まで出向いてお願いであるが、現在は電話で伺うことを伝えてから涌出宮を出る。

遣い役のYさんは、与力座の人が運転する車で送り迎えしてもらう。

車に乗った私は後ろに着いて走りますので、よろしくお願いした。

どこをどのルートで走行されるのか、追っかけ取材である。

送迎運転手役を務められたNさんが運転する車を見失わないように走った。

本家近くになれば、遣い役は降りる。

畑が広がる農道辺りで降りた遣い役が頭を下げて近づくお家が古川座の総本家。

当主の息子さんが、お待ちしておりましたと案内する。

遣い役は玄関から入るのではなく、座敷のある縁からである。

縁や廊下から上がる作法は奈良県内にも見られる。

事例は多くないが、山添村室津や的野、桐山などには渡り衆と呼ばれる歌詠みをする集団がある。

祭りの日にトーヤ家の縁から上がって、座敷で踊りながら歌詠みをする。

その縁から上がることを「オドリコミ」と呼んでいる事例も、ここ七度半の呼び出し遣いが縁から上がることも同じである。

当主が待っていた座敷にあがった遣い役。

頭を下げ、閉じたままの扇を置く。

これが七度半の1度目にあたる作法である。

行ったり、戻ったりする六度半は、座敷内でなく、退座の後、屋外で作法される。

挨拶を済ませてしばらくは歓談。

笑顔で歓待する当主のFさん。

今日まで歴史ある古川座の代々を継承してきた総本家を継ぐ者でもあり、古川座中の三老でもある。

涌出宮の社伝によれば、天平神護二年(766)、伊勢国(三重県)渡会(わたらい)郡五十鈴川の舟ケ原から、天乃夫岐売神を勧請したのが起こりとされている。

この地の平尾、綺田に在住する古川座は、伊勢から下ってきたご祭神を迎えた。

その時代から1250年間、今もなお長きに亘って継承してきた古川座の総本家。

この日、酒注ぎなど、総本家がもてなす給仕役をされていた息子さんも継承者。

三々九度の酒盃に作法をする。

この給仕役は長兄男子。

女子は務めることができない、という。

塗り三盃のうち一枚を手にした呼び出し遣い。

三々九度の作法で酒杯を注ぐ給仕。

零すことのできない緊張の間である。

ちなみに同じ塗りの高坏はその酒盃やこれから給仕される酒の肴を食べてもらうための置き台である。

呼び出し遣いの与力座が着用する裃にみる家紋は下がり藤。

一方、古川座総本家当主が着用する裃の紋は丸に二つ引。

詳しくお聞きする時間などのない緊張の空間である。

両者が三々九度の作法で飲み干す酒盃の場に提供された酒の肴は3品。

儀式を終えてから撮らせてもらった3品は、砂糖醤油で味付けしたカツオ風味の数の子に胡麻和えの牛蒡と砂糖に漬けていただく煮豆の黒豆。

毎年に決まっている調理の品々である。

当主が話す経緯。

高校生のころの当主。

当時、おじいさんが当主を務めていたころは給仕をしていたという。

昔のいごもり祭(居籠祭)は特定日だった。

平日の場合なら、その日の午前中だけは学校を休んで給仕をしていた。

給仕役から解放された午後は、学校に向かったと話す当主。

そのおじいさんが60歳で亡くなられた。

急なことであるが、その年からおじいさんの跡を継いで当主になった。

なぜに父親が当主にならないのか。

お聞きすれば、父親は養子だったという。

直系でなければ、当主を継ぐことはできない。

現在は養子であっても認められるようになったが、昔は厳格なしきたりがあったということだ。

若いころに当主になったことにより、年齢が上位の古川座の座中と付き合うことになった。

諸先輩座中の教えもあって今こうしているという。

午後に行われる饗応の儀に出仕する女児。

“とも”と呼ばれる女児は小学1年生。

酒を注ぐ役目にあるという“とも”は、本来年長さんのようだ。

一生に一度の出仕を逃しては、と思って宮司にお願い、相談したという。

綺田に平尾もそうだが、年々に子供の数が減っている。

子どもが一番の愉しみにしている屋台も減った。

かつては棚倉の駅前にずらりと並んでいた屋台であったが・・。

息子さんが子供のころの状況のようだからずいぶんと前の時代。

今では、というか、昨夜の屋台に回転焼きはなかったから、わざわざ近鉄まで買いに出かけたという。

思い出話は松明に移って「昔の松明の火は、ヤカタのところまで転がしていた」と。

世間話から居籠祭まで、多彩な村の話題を交わした歓談の時間はおよそ1時間余り。

場を移して残りの六度半の作法をする。

呼び出し遣いは上がった縁から降りて玄関前の坂道を下り、辻に出る。

玄関から出てきた当主の立ち位置。

呼び出し遣いはやや坂道の玄関前を下って辻に出る。

見立て役の息子さんの立ち位置も決まった。

それぞれが、お互いの立ち位置を確認してから動き出す呼び出し遣い。

当主に向かって顔を合わせたら両者はともに頭を下げる。

すぐさま辻に戻る。

その間に聞こえる音は下駄の音だけだ。

呼び出し遣いが辻に戻ると同時に当主は玄関奥に入る。

これを繰り返すこと六度目。

両者が頭を下げて戻る際。

呼び出し遣いは坂道の中腹辺りに停まって「半」。

当主は玄関入り口から。

そこから動き出す七度目半は、お互いが確認し合って動き出す。

おち合った処で頭を下げた当主。

「本日はご苦労さまでした。お帰りになりましたら、みなさんによろしくお伝えください」、「また、午後にはご厄介になりますのでよろしく。どうぞお気をつけてお帰りください」と、当主の挨拶で七度半の呼び出し遣いを終えた。

昭和58年に刊行された山城町教育委員会著の『城州相楽郡涌出宮宮座「古川座文書」仮目録』がある。

古川座の歴史を学びたく、できれば一度拝読してみたいものである。

奈良県内事例にも「七度半の呼び出し」がある。

事例はそれほど多くはないが、山添村大塩の八柱神社の祭礼に“寺座”を呼び出す七度半のあり方を拝見したことがある。

(H30. 2.18 EOS40D撮影)