ちょっと古い話になりますが、山梨日日新聞に現在連載されている、五木寛之氏の小説 『新鸞』の4月25日掲載の中に 「あれは亡国(ぼうこく)の哀音(あいおん)です。」というセリフがありました。

その場面は、綽空(のちの新鸞聖人)が比叡山をおり、法然聖人のもと、吉水で修行している所へ比叡山での後輩であった良禅が訪ねてきたときのことで、法然聖人の弟子の一人遵西が唱える念仏の独称を聞いた時のセリフです。

その念仏の独称は美しく、人を酔わせ、女性の中には陶酔してしまうものもいるというものだったのです。

ちょっと昔のグループサウンズのコンサートで失神してしまう女性が出たという感じなんでしょうか。

それに対し、良禅はこう続けて批判するのです。

「呂も律も無視して、おのれの思うままに歌うておる。女どもは酔いしれて浄土にいるかのような心持らしいが、念仏は歌ではない。」

亡国の哀音、なつかしー。

うんうん良禅君、その気持ちよくわかるよ、というのが私の感想です。

呂、律というのは、西洋音楽でいえば短調、長調に当たるようなものですし、五線譜に書かれた楽譜とは違いますが、やはり決められた型、旋律があります。

たとえばクラシックの演奏の場合、楽譜に忠実であることが鉄則です。

たまにカデンツァといって、この部分だけは演奏者が自由に演奏してもいいよという部分がある曲もあるのですが。

それなのに、全編アドリブで、その日の気分のままに唱える、規則を無視した遵西のやり方に良禅は我慢できなかったのでしょう。

日蓮宗でも同じような言葉があります。

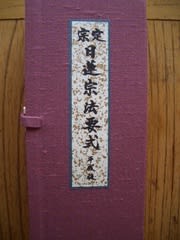

日蓮宗の規則本ともいえる『宗定日蓮宗法要式』にも音調に関する記述として、このような音声を用いてはいけないという注意事項があります。

①亡国の声=哀傷愁嘆の音

②人法不和の声=調子はずれの音

③短命病患の声=細く弱々しい声

④天魔障礙の声=喧騒散乱の声

結構今でも、よく一般の方からの声として耳にすることがありますが、あのお坊さんのお経は、ぼそぼそ言ってて頼りないなんていうのが短命病患の声ですね。

それから、調子っぱずれなお経でありがたみがないねなんていうのが人法不和の声。

なんだか脅かされているみたいで怖かったというのが天魔障礙の声でしょうか。

そして、亡国の声、これは「あの人のお経は泣かせるお経だよね」と同業者から言われることの多い唱え方です。

葬儀などで、その方がお経を唱えたり、回向文を唱えたりすると、聞いている人たちが思わず涙ぐんでしまうということもしばしばです。

しかし、それについてあまり一般の方からの批判の声は聞かれませんし、ありがたがれているようでもあります。

むしろ、泣かせてもらったことで、悲しみの心が浄化されたような心地よさを感じるらしいんです。

小説では人々が酔いしれるということですから、これも一種のカタルシスを作り出し、人気があったのでしょう。

一般の人には歓迎される亡国の声、なのに小説の中でも、現在の日蓮宗でも、何故よくないことと言われているのでしょう。

まあ、これは私の単なる推測ですが、ひとつには、法然聖人も新鸞聖人も日蓮聖人もかつては比叡山で修行をしたことのある方々です。

中世期における比叡山は、仏法を学ぶ最高学府としての役割もありましたから、その影響を受けているからということもあるのでしょう。

そして、泣く、あるいは陶酔するということは一種のカタルシス、浄化作用をもたらし、人々の心を癒すという医学的?効果はあるのですが、一歩間違えば、人の心が操られるという危うい面も持ちあわせるのです。

だからこそ、やってはいけないこととと言われ続けているのでしょう。

それに、葬儀の場合、御遺族の方の心を癒すということも大事なことですが、あくまで主役は亡くなられた方です。

亡くなられた方が、心安らかに安心して旅立てるようすることが大事なのですから、旅立つ方が心配で旅立てないような状況を作ってはいけないと思うのです。

葬儀や供養ではなく、ご自分のために唱える念仏、題目などでも同じことがいえるのだと思えます。

でも、人気あるんですよね、哀愁をおびた泣かせるお経。

本当は人々を安心(あんじん=安らかな落ちついた心持)させたり、元気になるような声明の方がよっぽど難しいんですけどね。

よく言われるでしょう、人を泣かせるのは簡単だけど、人を笑わせるのは難しいって。

現に、お笑い芸人がシリアスドラマに出ても良い演技ができるのに、シリアスドラマに出ている役者さんがお笑いをできるかというと難しいですよね。

私としてはそっちの方を目指しているのですが、なかなか思うようには行かないものですね。

私も頑張ってみるよ、良禅君。