今日は甲府城北史蹟めぐり実行委員会の打ち合わせが開かれました。

議題は10月22日のチャリティーコンサートの反省会と次回ツアーの検討。

コンサートについては手前味噌ではありますが、内容も良かったし、たくさんの方にお越しいただいたのでおおむね良かったのではということになりました。

次の企画は春に行われる予定の史蹟めぐりツアーの件。今年の春は西コースをめぐりましたから順番でいえば、今年は東コースということになります。しかし、このツアーは何年も続けているので同じコースでは参加者もそろそろ飽きてくるのではないかということで、新しいコースを考えることになりました。

いろいろ候補は上がりましたが、舞鶴城をめぐるツアーに落ち着きそうです。

というのも、この団体名である甲府城北史蹟めぐり実行委員会の城北という意味が今一つ理解されていないことに気付いたからなのです。

城北というのはこの舞鶴城の北に位置している地域をさす言葉です。

ならば、一度その意味を知りもっと深く理解していただくためにも城めぐりツアーをやってみようということになったのです。

さっそく来週下見をすることに決定しました。

どんなコースになるのか、それはこれからのお楽しみ。

詳細が決まりましたら、またお知らせします。

午前中、かふふ歴史倶楽部の学習会で武田氏館跡の見学をしてきました。

武田氏館跡とは武田神社とその周辺をさすもので、現在武田開城500年イヤーにむけて着々と整備、発掘が進められています。

今日見学したのは、武田神社宝物館、西曲輪発掘現場、大手周辺整備地です。

今日朝一番に清運寺にも玉穂中学校の生徒さんが「ふるさと探訪」という校外学習で太宰治の史蹟を訪ねてきましたが、武田神社周辺にも同じ玉穂中学の制服を着た生徒さんが大勢来ていました。

そのほかにも武田神社では結婚式が行われていたらしく、本殿の前で白無垢姿で記念撮影をする花嫁さんの姿も。

また、能舞台では能の舞のおけいこが行われていました。

なんだかとても賑やかでしたね。

さて肝心の宝物館はというと、以前来た時とだいぶ展示物が変わっているようです。

なんでも、学芸員さんが新しくなって収蔵品の展示入れ替えが頻繁に行われるようになったのだとか。

西曲輪は昔藤村記念館が建っていた場所の北側あたりです。

(かつてここに藤村記念館が建っていた)

そこからは曲輪の中の通路や門の礎石なども見つかっているようです。

(正面の石積みが土塁の基礎の石の一部か)

(石が敷き詰められた部分は通路だったようです。)

(西曲輪内の石階段を上って)

(写真の左右に土塁が、真ん中の通路に門の礎石跡が見られます。)

そして、大手周辺へ。

大手周辺整備地とは武田城の東にあった正門の東側のこと。

現在芝生が敷き詰められてきれいに整備されています。新しく厩跡地も平面展示?されています。

(整備された大手周辺、以前は草ぼうぼうだったのが、芝生が敷き詰められて公園のよう)

(数年前までたくさんの蓮が咲いていた総堀は整備されてきれいになりました。しかし、龍ヶ池からそそぎこまれる水の勢いが強すぎて水温が上がらず、蓮は全滅、代わりにスイレンが植えられているようです。)

(正面の正方形が厩跡。いくつもある丸いものは礎石を表しています。)

数年に一度ぐらいの割合でこのあたりの史蹟めぐりを行っていますが、そのたびに整備や発掘が進んで様子が変わっています。武田館跡地の整備が完全に終わるのがいつかは分かりませんが、行くたびに新しい発見があります。刻々変わっていく様もまた興味深いものです。

先週、13日の土曜日に山梨県庁の工事現場での発掘調査現地説明会に行ってきました。

その場所はちょうど甲府城の大手門の近く、一の堀の石垣があったあたりで、今回はその石垣の見学です。

見学会は午前10時と午後1時半の2回。

私が行ったのは午前の部で100人以上は集まっていました。

午後に行った人の話では午後の部は50人程度だったとか。

ともかく、100人以上の大人数でしたから、なかなか説明の声も聞こえず、人が多すぎて説明箇所も説明時に見ることができないありさまでした。

予想以上に人が集まったということなのかも知れませんが、これだけたくさんの人に一度で説明するのは無理があります。

職員の方が何人もいたのですから、見学者をいくつかのグループに分け同時に数ヵ所で案内したほうがよく説明が聞けたのではないでしょうか。

せっかく説明していただけるのにちょっともったいない感じでした。

そして、実際に見た石垣はしっかりしたもので、良い状態で保存されていました。

これだけのものを壊してしまうのはもったいないです。

後世に残すべき遺産ではないでしょうか。

一度壊してしまえば永久に失われてしまいます。

県庁の建設も大事ですが、何もまたお城を壊わさず、もっとほかの場所に移してもよいのではと思われてなりません。

今更言っても始まらないことですが、IT企業を誘致するはずだった甲府駅北口に県庁を建て、現在地はお城の一部として整備して観光資源にすれば、中央商店街への導線ともなり街の活性化につながるのではなどと思ってしまいます。

<一の堀の石垣>

<右側の石垣は甲府城の石垣を覆う形で作られていた>

<新しく作られた石垣を外すと甲府城の石垣が出現。>

<石垣の下に地盤の強弱や石の重さによって根石(石垣の一番下の石)の沈下がバラバラにならないようにするために敷かれた胴木も残っている>

<人が立っているのは石垣の内側、左上の土の部分までが石垣でその上に土塁が築かれていたそうです。ということは相当な高さがあったということですね。>

<石垣の外側(南側)の堀だった部分から出土したワイン瓶。明治時代に鍛冶曲輪に作られたワイン醸造所のものか?>

<いろんな瓦も出土>

<昔の配線(江戸時代じゃないですよ)銅線の周りを油紙で包みその外側にもさらにかカバーが。ある種のマニアの方にはすごいお宝なんだそうです。>

![]()

![]()

![]() →ランキングに参加しています。文化遺産を大切に・・・と押していただけると

→ランキングに参加しています。文化遺産を大切に・・・と押していただけると

昨日30日は甲府城北史蹟めぐりツアーが行われました。

今年は東コースをめぐります。

甲府駅北口、山の手御門前に集合し、三念坂、改修碑、愛宕神社、上行寺、妙遠寺(休憩)、六角地蔵、要法寺、金幣稲荷、法華寺で解散です。 天気もよく、たくさんの参加者でにぎわいました。

当日のツアーの様子はUTYの夕方のニュースで放映されました。

CATVの方も取材に来られていたので、近いうちに放映されるそうです。

<朝の受付>

<主催者挨拶>

<三念坂を上がったところにある改修碑・・・講師による説明中>

<愛宕神社の入り口、神社はこの上。登りがきつい!>

<愛宕神社ー甲府城下の北東に位置する鬼門よけの神社>

<愛宕神社に掛っている額。「護鬼門殿」と書かれています。これは鬼門を守る御殿という意味だそうです。>

<愛宕神社を後に上行寺へ>

<上行寺ご住職による説明>

<ガイドブック機能のついたご朱印帳に朱印を押してもらます。>

<八雲神社ー疫病コロリ(コレラ)を退散させた疫病よけの神社>

<妙遠寺ご住職による説明。この後お茶とお菓子で休憩します。>

<妙遠寺のお宝。羊の角で作った羊角灯篭>

<妙遠寺の別称にもなっている「玉すだれ」>

<六角地蔵ー信虎公の側室を開祖とする寺があったところです。>

<六体あったお地蔵さんも焼けてしまい今では三体になってしまいました。>

<武田通りの桜もほぼ満開です。>

<要法寺にある増山町の遊女の合祀墓>

<信玄公の次男、聖道公のお墓>

<要法寺ご住職の説明>

<金幣稲荷ーかつて尊体寺があったところ。徳川家康が泊る仮屋敷があったそうです。>

<法華寺ご住職の説明>

![]()

![]()

![]() →ランキングに参加しています。寺めぐりと押していただけると・・・

→ランキングに参加しています。寺めぐりと押していただけると・・・

<この打ち合わせにはミミオ君も参加。しばらくは皆の話を聞いていましたが、そのうちに飽きてしまって椅子で寝てしまい・・・>

先月末、甲府城北史跡めぐり実行委員会の打ち合わせがありました。

10月に行った講談のイベントの報告と、来年度の催しの選定です。

一龍斎貞山師匠による講談「日蓮聖人の生涯」は好評で、また続きを聞きたいという方が続出。

いずれまた続きをやることにして、来年は一昨年やって好評だった寄席形式の落語会に決定。

出演は甲府落語会の皆さん、10月23日(土)に行います。

そして、3月30日に行う史蹟めぐりツアーの打ち合わせも。

コースや開始時間、休憩場所などの決定。

12月中に募集チラシの原稿チェックを行って、1月にはチラシを配布して参加者の募集を行います。

皆さんのご参加をお待ちしています。

![]()

![]()

![]() →ランキングに参加しています。寺めぐりと押していただければ・・・

→ランキングに参加しています。寺めぐりと押していただければ・・・

先日、川越散策に行ってきました。

平日だというのに大勢の人でにぎわっていました。

土日はもっとすごいんでしょうね。

蔵作りの家並みが残る地域は道路を挟んで500メートル足らず。

歩いて十分散策できる範囲に集中していました。

城下町のため道幅もせまく、四つ角の交差点はひとつしかありません。

どことなく甲府の町に似てる雰囲気です。

観光地になっている場所は上城下町だったところの一部分だとは思いますが、地図上で見るとおそらく町の周囲を囲む新河岸川の内側が城下町でしょう。

とすると、それほど甲府城下町と規模的に変わらなかったんじゃないでしょうか。

そう思うと、江戸時代の甲府城下町もなかなか捨てたもんじゃないなと自慢したくなるような気がします。

甲府が転勤で赴任するサラリーマンでなく定住する城主とその家臣で治められていたなら、そして甲府空襲で焼失しなければ、川越に負けないくらいの城下町の面影を残していたかもしれません。

今も微かに残る城下町の遺跡が次々に消失つつあるのが、甲府の町の現実です。

それを思うと残念でなりません。なんとかならないものでしょうか。

<喜多院 春日の局の化粧の間や遠州流の庭園、五百羅漢など見どころもいっぱい>

<蔵の町に志まんやきの冨士屋発見。これって甲府に何軒もある富士アイスの姉妹店ですか?>

<蔵作り資料館>

<菓子屋横丁>

<りそな銀行(旧埼玉銀行)>

<蔵作りの町並み>

<川越まつり会館に展示されている川越祭りで使われる山車の写真。20ほどの町がそれぞれに山車をもっていて祭りのときに練り歩くんだそうです。山車は三階建てで、その上でお囃子や踊りが披露されます。一番上には人形が。お祭りは10月の第三土曜日だそうです。>

以前川越に住んでいる方の葬儀に行った時に、葬儀のなかでお囃子の横笛の演奏が行われたことがありました。

その方はある町のお囃子方だったそうで、この山車の豪華さを見て、いかに町の人々が祭りを大事にしているか、なぜ葬儀で横笛が演奏されたのかやっとわかったような気がします。

![]()

![]()

![]() →ランキングに参加しています。城下町っと押していただければ・・・・。

→ランキングに参加しています。城下町っと押していただければ・・・・。

今日は桜桃忌、太宰治の遺体が玉川上水で見つかった日ですね。

しかも、6月19日は太宰治の誕生日でもあります。

今年は、太宰治生誕100年ということで、山梨県立文学館でも太宰治展が開催されています。

太宰治展では、甲府ゆかりの地散策マップというものが置かれていて、それを頼りに散策をされる方が、何人か清運寺にも訪れています。

たいていの方が、何か太宰治に関しての資料がないかと、太宰治が下宿していた寿館の場所を尋ねられます。

確かに地図には太宰治ゆかりの場所が示されていますが、それぞれのゆかりの地では新居跡をのぞいてどこにも太宰治ゆかりの地という表示はありません。

今でも現存している喜久の湯、窪田酒店、清運寺はわかるのですが、寿館跡は別のお宅の家になっているので、場所がわからないんですね。

観光地として集客したいならば、それぞれのゆかりの地に案内版などを設置できればもっとわかりやすいのでしょうが、ほとんどが個人宅になっているので難しいのかも知れません。

<甲府工業と山梨大学の学生さんと近所の方>

先日、甲府工業高校建築科の学生さんから、「このあたりの昔の町並みのことを教えてください」との電話がありました。

「昔って、江戸時代、戦国時代、どの時代のこと?」と聞き返すと、「50年前の町並みやどんな建物が建っていたか知りたい」とのこと。

50年前か、微妙な古さだな。

でも子供にすれば、50年前は大昔ということなのかも。

などと思いつつ、理由を聞いてみると、学校の授業で、昔の町並み(50年前)と今の町並みの模型を作り、さらに未来の町並みを創造していくということをするのだそうです。

それも、山梨大学の学生さんと4人ひと組でつくりあげるのだとか。

最近はこんな授業もあるんですね。

このあたりは古くからの城下町ですから、道幅や住宅の区画などは、ほとんど変わっていませんが、建物となると戦前の古いものはほとんど残っていません。

昭和20年7月の空襲でほとんど焼失してしまっていますし、かろうじて焼け残った素敵な洋館なども、数年前まではあったのですが、皆立て直して新しくなってしまっています。

まあ、50年前なら、昭和30年代のことですから、戦後建てられた、瓦ぶきの一軒家などはちらほら残っているのですけれど。

とりあえず、電話だけでは話にならないので、実際にこちらに来てくれれば説明しましょうと言うことで、学生さんが来るのを待ちます。

そして、50年前のことをよく知っている近所の方にも来てもらって、学生さんたちにこのあたりのことを語っていただきました。

その翌日、山手通り沿い、国立病院入口朝日5丁目信号で止まっていると、昨日の学生さんたちが、山の手通りから見える二ノ堀をカメラで撮影しています。

頑張っているみたいですね。どんな、模型ができるのか見てみたいものです。

それにしても、どうしてうちに電話がかかってきたのか?

たぶん、お寺は古いことを知っているだろうからそこで聞くようにと、先生から指示があったのか、来た時に七ヶ寺で作った御朱印帳(このあたりが城下町だったころの堀跡なども書きこまれた地図付き)をもっていましたので、その発行元である当寺を訪ねたのかのどちらかの理由でしょう。

お寺にいると、本当にいろんな依頼が舞い込んできます。

![]()

![]()

![]() →ランキングに参加しています。一日一クリックのご協力をお願いします。

→ランキングに参加しています。一日一クリックのご協力をお願いします。

3月30日に行われた甲府城北史蹟めぐりツアーの続きです。

今回は竹川菓子店から最後の妙本寺までのご紹介です。

紅梅焼きで有名な竹川菓子店。

画面左、たくさんの参加者がのぞいているのは、紅梅焼きを焼いている作業場です。

作業場の中はこんな感じ、真中の台に紅梅焼きの生地が置いてあります。

奥の鉄板で生地を焼きます。

いつもはしまっているので作業場の中は見られませんが、今日は特別です。

この日の夕方YBSニュースでこのツアーの様子が放映されましたが、そのニュースの前に、司会の浅川さんが竹川菓子店を紹介するコーナーが放映されていました。

偶然の一致なのか、それともこのツアーとカップリングさせたのか?どうなんでしょう。

竹川の紅梅焼きはこんなお菓子、すべて手作りです。

参加者はだいぶ移動しましたが、お店の中にはまだ紅梅焼きを買っている方が何人かいらっしゃいます。

この日ツアーで立ち寄ることを伝えてあったので、いつもよりたくさん紅梅焼きを作っておいていただきましたが、それでも完売。

参加者の方の中には、御金蔵稲荷を皆が見学している間に、先に買いに行かれた方も。「早く買わないと売り切れちゃう」からだそうです。

法光寺の咳止め地蔵、法光寺に入口を入ってすぐお堂の中にあります。

この前をよく通る方でも、案外御存じないのではないでしょうか。

身代わり地蔵と書いてありますが、これがいわゆる咳止め地蔵さんです。

本当はどっちなの?

相川沿いの原山神社、ここはウナギを放流する珍しいお祭り(健康厄除け祈願)がおこなわれています。

だから絵馬もウナギの絵です。

絵馬には他にもいろいろな面白い絵馬があるとの紹介。

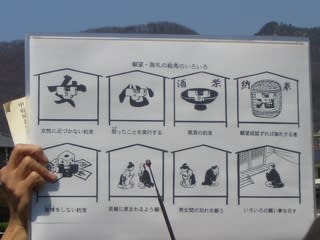

女という字に鍵をかけて女に近づかないという絵馬(左上)、男女が向かい合わせにすわっているのは、良縁にめぐまれますようにという絵馬だとか、面白いですね。

原山神社脇の相川を南下。対岸は朝日小学校。

後ろに見える橋は上木戸橋、昔ここは城下の入口の一つ、木戸があったことを示す名前です。

此の相川までが城下町という感覚だったのでしょう。

相川沿いを東に折れて、山梨病院の北側の小道を通って、横沢通りに出ます。

この小道は元甲府上水の跡です。

相川から城下町にここを通って水を引いていたのです。

横沢通り沿いの慶長院、普通、桜は花びらが散るのですが、ここの桜は花びらでなく、花ごとたくさん落ちていました。

病気かそれとも鳥に落とされたか、どういうわけなんでしょう。

慶長院には甲府城から移築された山門があります。

甲府は第二次世界大戦時の昭和20年7月に大規模な空襲を受け、広範囲に焼失していますから、焼けずに残ったこの門は大変貴重な文化財です。

慶長院を下って中央線のガード沿いにある妙本寺、大みそかには除夜の鐘が響きます。

妙本寺では本堂で住職の説明を受けます。

昔、横沢付近では、このような甲州だるまが作られていました。

現在このあたりでだるまを作っている方はいないので、現存する数少ない横沢製の甲州だるま、大変貴重です。

説明してくださった方は、ご先祖がこの地で甲州だるまを作っていた方のご子孫です。

妙本寺でも御朱印を押してもらいます。

檀家役員の方も法被を着て、お手伝い。

番外編・・・ツアーではこのようなプラカードを目印に移動しました。これなら迷子にならずに済みますね。

番外編・・・(写真中央)拡声器ではなくスピーカーを持って移動。

講師はワイヤレスマイクを使い、スピーカーで音を増幅します。

このときスピーカーを列の後ろに配置すると、列の後ろの方もゆっくり歩きながら説明を聞くことができます。

拡声器を使って話をすると、近くにいる人や、列の前にいる人には声が聞こえるのですが、列の後ろでは声が聞こえません。

公道を移動する場合、どうしても列が長くなってしまうし、周りの騒音が大きいので、この方法が最適です。

スピーカーを移動させる人は重くて大変ですが、このスピーカーとスピーカーを移動させる人の位置取りの良さが説明の聞き取りやすさ、ひいてはツアーの成功の大きな秘訣です。

重いスピーカー運び御苦労さまです。

今回のツアーはこれで終了です。

来年は同じ時期(3月末)に東コースのツアーを予定しています。

詳細が決まり次第、ご紹介いたします。

たくさんの方のご参加をお待ちしています。

今回、ご参加いただきました皆さま方、ありがとうございました。