☆

数十年も引きこもり仕事もしないで、親の財産、年金で食べている社会問題。

親死んでも届ず、年金受給そして事件発覚...良くある話だ。

80-20は80歳で歯が20本以上ある表彰の対象者だ。

☆

数十年も引きこもり仕事もしないで、親の財産、年金で食べている社会問題。

親死んでも届ず、年金受給そして事件発覚...良くある話だ。

80-20は80歳で歯が20本以上ある表彰の対象者だ。

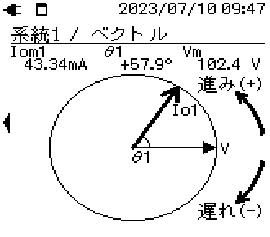

コンデンサ3.7μFのIc(対地静電容量成分電流)。

テスター測定値とクランプ電流と≒である。

この進み電流を高圧ケーブル等の交流耐圧試験に見立てる。

マグネットスイッチコイルの電流、計算では3.44H。流れた電流96mA値と電圧102.2Vより算出。

この遅れ電流を高圧ケーブルの交流耐圧試験でリアクトル並列追加に見立てる。

マグネットスイッチコイルに流れた電流を元にChatGPTに何Hなのか、質問してみた。

リアクタンス計算値3.3Hなので95mA≒96mA、1mA違いで答えはマトモ...一致している。

同じ質問をコンデンサ電流でも聞いてみたら1桁答えが異なる回答。

その内、完璧な電気技術者の先生となるだろう...。

静電容量分の電流をリアクトル(誘導性リアクタンス)の遅れ電流で相殺、結果耐圧トランスのコンセント電源負担が少なくなり電流は42mAとなる。

測定器は共立電気計器IorロガーKEM5050とデジタルテスターを使用した。

L-CのIo=合成電流は42mAだが、計算値とは20%ズレがあるが、コンデンサ、コイルにも誤差となる抵抗も存在、測定器等の誤差もある。

2023.06(東管協の会報より抜粋)。

☆

実際にリアクトルを追加して交流耐圧試験を実施する内容と同じ事を机上の測定器を使い再現した。

コンデンサは高圧ケーブル、マグネットスイッチコイルはリアクトル代品と考えL.Cの並列回路となり交流耐圧試験と同じ、但し電圧は10,350V.10分間印加する事になる。

単純に流れたC-Lの差引で、現場的には差分のmA値は誤差と納得すれば良い...何せmA単位でもある。

イメージ的にもIo=合成電流のベクトル図も同じ内容で判りやすいのでは...。