3月9日(月)本日、一般質問を行いました。

毎回取り上げている介護の問題

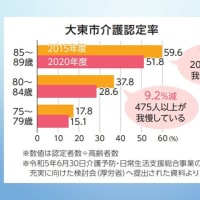

大東市は2016年から要支援1と要支援2の利用者を介護保険給付から外し、大東新総合事業へ移行しました。

要支援1と2のデイサービス利用者が2016年3月には522人いたのが、2019年3月には30人まで減少し、緩和型を含めても149人と、以前の3分の1以下に激減しています。

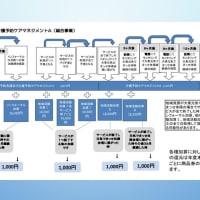

今日は、①介護サービス利用開始まで4か月もかかることへの制度の欠陥について、②事業所が撤退しており、介護事業の衰退を招いていることについてを議論しました。

予防ケアプラン難民

現在、大東市では介護サービスが必要で、介護認定を受けても、今度は予防ケアプランを作ってくれるケアマネージャーが足らないという状態になっています。

包括支援センターだけでは賄いきれず、居宅事業所のケアマネージャーに予防プランを依頼するが、引き受けてもらうのに非常に苦労されています。

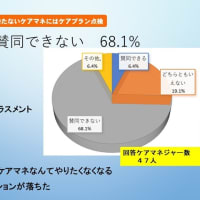

なぜ、居宅事業所のケアマネが予防プランを敬遠するのか?

それについて問いますが、当局はその理由について何も語れませんでした。

予防プラン敬遠の理由

・ケアマネージャーには40件までという制限があり、それを超えると報酬が減算されます。

・ケアプランの報酬は要介護であれば加算込みで9千円台~1万円、予防ケアプランは3千円程という報酬に大きな違いがあります。

仮に、40件中予防プランを5件担当した場合、事業所への報酬は3万円以上減収となります。経営にも大きくかかわってくることになります。

上記は建前の理由

本音は・・・

・包括によるケアプランチェックが厳しく、修正を指摘されるなど、手間が多い。

・包括による修正がかかると、利用者のニーズに合った介護サービスが提供できない事もあり、包括と利用者との板挟みになる

・サービスCを強制的に導入させられ、利用者の意向と違ったプランを作ることになる。

・ケアマネージャーの専門性が軽視されている。

そして、上記のような本音があるため、ケアマネ業界の中では「大東市で働きたくない」と悪評が広がってしまい、「募集しても応募がない」と居宅事業所が嘆いていました。

二重の悪循環を作り、結局は犠牲になるのは利用者

介護サービス開始まで4か月

現在、大東市では予防ケアプラン難民が発生しています。

あるケースでは、民間の居宅事業所が予防プランを引き受けた時には既に認定から2~3カ月過ぎていました。

流れとしては

ケアプランを作成 包括がケアプランチェック

包括がケアプランチェック  サービスCの利用が強制されて、福祉用具を使うにもサービスCによる評価が必要

サービスCの利用が強制されて、福祉用具を使うにもサービスCによる評価が必要

PTさんは限られた人数しかいないから、その調整にも時間がかかって

PTさんは限られた人数しかいないから、その調整にも時間がかかって

という事で、実際にすぐにでも福祉用具の利用が必要な状態で介護申請しているのに、使えるようになるのは3カ月~4か月後といった状態。

これではダメです!犠牲になるのは利用者さん。

そして、民間の居宅介護事業所も介護サービス事業所も衰退していきます。

このままでは大東市の未来の介護が破滅してしまいます。

私は以下の改善内容を提案します

現在、基幹型の下に置かれているブランチは独立させて4圏域にすること。

4つの包括がそれぞれ機動的に動けるようにすること。

基幹型包括は、大東市全体の高齢者のアウトリーチができるような体制をとり、困難事例には積極的にかかわっていく事。

ケアマネージャーの専門性、地位向上。

多様なサービスが提供できるように、民間の介護事業所が活躍できるようにすること。

など、様々な改革が必要です。

今のように、住民主体型と言って、住民の互助の精神を悪用して、介護サービスを切り捨てていくようなやり方を改めるべきです。

今回の一般質問は1期4年間の最後の質問でした。

引き続き、大東市の介護を良くするために全力尽くします!!

毎回取り上げている介護の問題

大東市は2016年から要支援1と要支援2の利用者を介護保険給付から外し、大東新総合事業へ移行しました。

要支援1と2のデイサービス利用者が2016年3月には522人いたのが、2019年3月には30人まで減少し、緩和型を含めても149人と、以前の3分の1以下に激減しています。

今日は、①介護サービス利用開始まで4か月もかかることへの制度の欠陥について、②事業所が撤退しており、介護事業の衰退を招いていることについてを議論しました。

予防ケアプラン難民

現在、大東市では介護サービスが必要で、介護認定を受けても、今度は予防ケアプランを作ってくれるケアマネージャーが足らないという状態になっています。

包括支援センターだけでは賄いきれず、居宅事業所のケアマネージャーに予防プランを依頼するが、引き受けてもらうのに非常に苦労されています。

なぜ、居宅事業所のケアマネが予防プランを敬遠するのか?

それについて問いますが、当局はその理由について何も語れませんでした。

予防プラン敬遠の理由

・ケアマネージャーには40件までという制限があり、それを超えると報酬が減算されます。

・ケアプランの報酬は要介護であれば加算込みで9千円台~1万円、予防ケアプランは3千円程という報酬に大きな違いがあります。

仮に、40件中予防プランを5件担当した場合、事業所への報酬は3万円以上減収となります。経営にも大きくかかわってくることになります。

上記は建前の理由

本音は・・・

・包括によるケアプランチェックが厳しく、修正を指摘されるなど、手間が多い。

・包括による修正がかかると、利用者のニーズに合った介護サービスが提供できない事もあり、包括と利用者との板挟みになる

・サービスCを強制的に導入させられ、利用者の意向と違ったプランを作ることになる。

・ケアマネージャーの専門性が軽視されている。

そして、上記のような本音があるため、ケアマネ業界の中では「大東市で働きたくない」と悪評が広がってしまい、「募集しても応募がない」と居宅事業所が嘆いていました。

二重の悪循環を作り、結局は犠牲になるのは利用者

介護サービス開始まで4か月

現在、大東市では予防ケアプラン難民が発生しています。

あるケースでは、民間の居宅事業所が予防プランを引き受けた時には既に認定から2~3カ月過ぎていました。

流れとしては

ケアプランを作成

包括がケアプランチェック

包括がケアプランチェック  サービスCの利用が強制されて、福祉用具を使うにもサービスCによる評価が必要

サービスCの利用が強制されて、福祉用具を使うにもサービスCによる評価が必要

PTさんは限られた人数しかいないから、その調整にも時間がかかって

PTさんは限られた人数しかいないから、その調整にも時間がかかってという事で、実際にすぐにでも福祉用具の利用が必要な状態で介護申請しているのに、使えるようになるのは3カ月~4か月後といった状態。

これではダメです!犠牲になるのは利用者さん。

そして、民間の居宅介護事業所も介護サービス事業所も衰退していきます。

このままでは大東市の未来の介護が破滅してしまいます。

私は以下の改善内容を提案します

現在、基幹型の下に置かれているブランチは独立させて4圏域にすること。

4つの包括がそれぞれ機動的に動けるようにすること。

基幹型包括は、大東市全体の高齢者のアウトリーチができるような体制をとり、困難事例には積極的にかかわっていく事。

ケアマネージャーの専門性、地位向上。

多様なサービスが提供できるように、民間の介護事業所が活躍できるようにすること。

など、様々な改革が必要です。

今のように、住民主体型と言って、住民の互助の精神を悪用して、介護サービスを切り捨てていくようなやり方を改めるべきです。

今回の一般質問は1期4年間の最後の質問でした。

引き続き、大東市の介護を良くするために全力尽くします!!