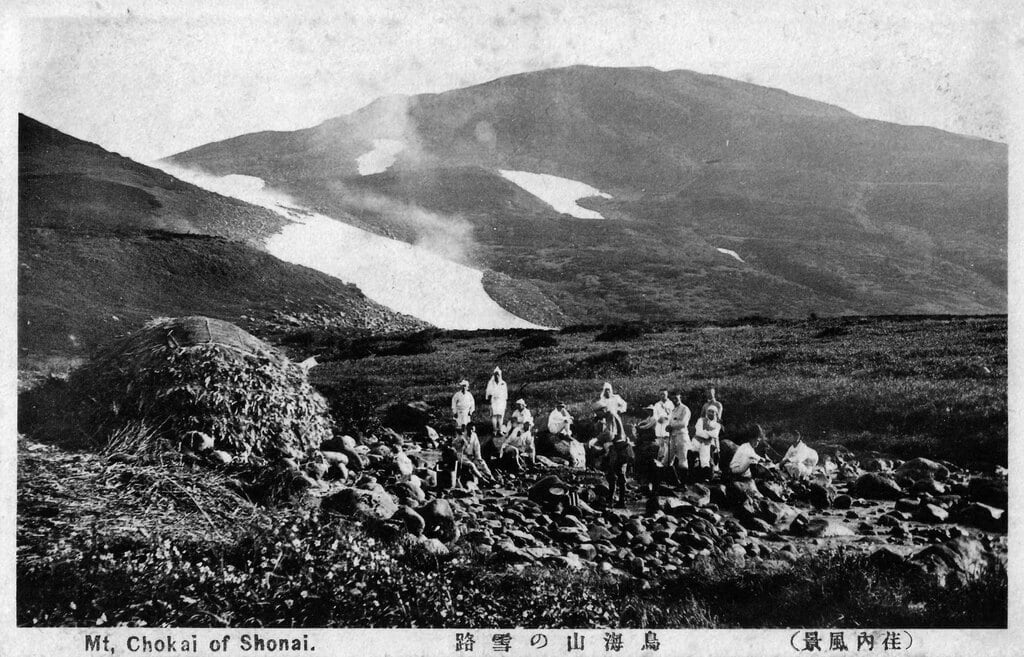

大物忌神社蕨岡口の宮宿坊の山本坊さんに手元の資料を持参して鳥海山の様々なお話を伺ってきました。山本坊さんもこの写真には驚かれました。

河原宿です。左にこんもりしているのが笹小屋です。笹小屋は河原宿と横堂にありました。年代は不明ですが山本坊さんもこんな写真んが残っているとはびっくりしていました。河原宿の小屋は、というより鳥海山の参籠所、拝所、山頂本殿は従来蕨岡の大物忌神社がすべて取り仕切っていました。河原宿の笹小屋はのちに今廃墟となっている石室に木造の構築物をのせた小屋になりましたが、そのひとつ前の姿が次の写真です。

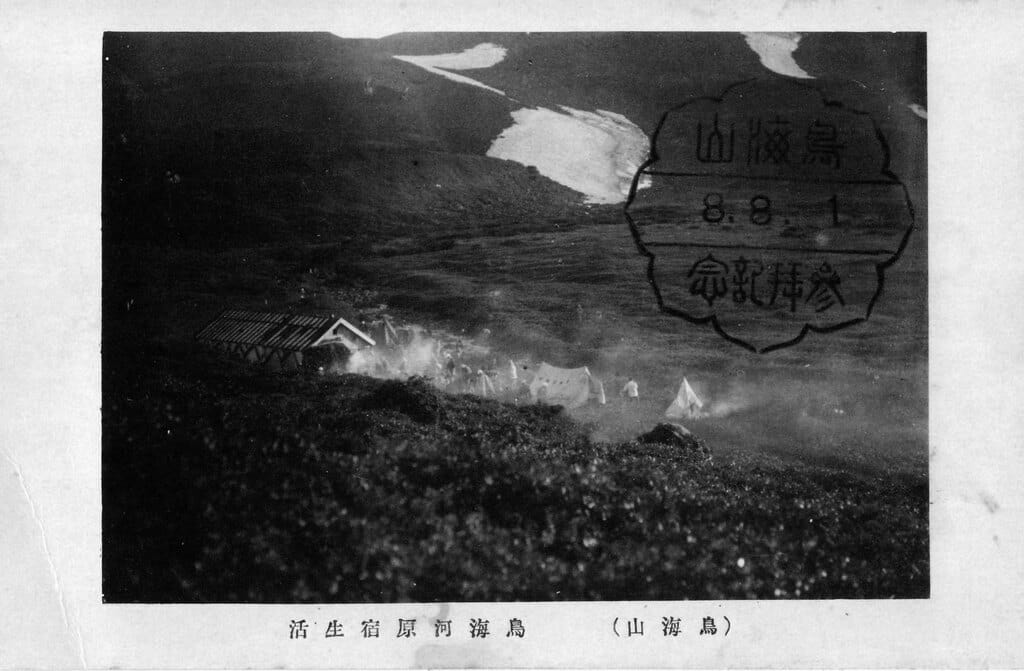

日付を見ると8.8.1とあります。漢字は右から左へと書いてあります。日付も右から左で1年の8月8日と思うかもしれませんが、大正元年は1912年7月30日から、昭和元年は1926年12月25日からですから、この参拝記念の日付スタンプは日付の上下の文字と違い、左から読み8年8月1日ですね。大正改元の翌々日のスタンプとは考えにくいのでこれは昭和8年でしょう。鳥海国定公園は昭和38年7月24日 に指定されています。国定公園は幕営禁止ですのでテントが張ってあるという事も古い時代を示しています。昔の鳥海山の地図で、河原宿、御浜が幕営地として書いてあるのを見たことがあります。

ちなみに現在の廃墟は昭和52年の山頂御本社遷座際の時に建造されたものだそうです 。ここは雪の多いところなので開山すると毎年補修しなければならなかったそうです。写真の小屋(参籠所でしょうか)は笹小屋と現在の小屋跡との中間時期のものという事になります。

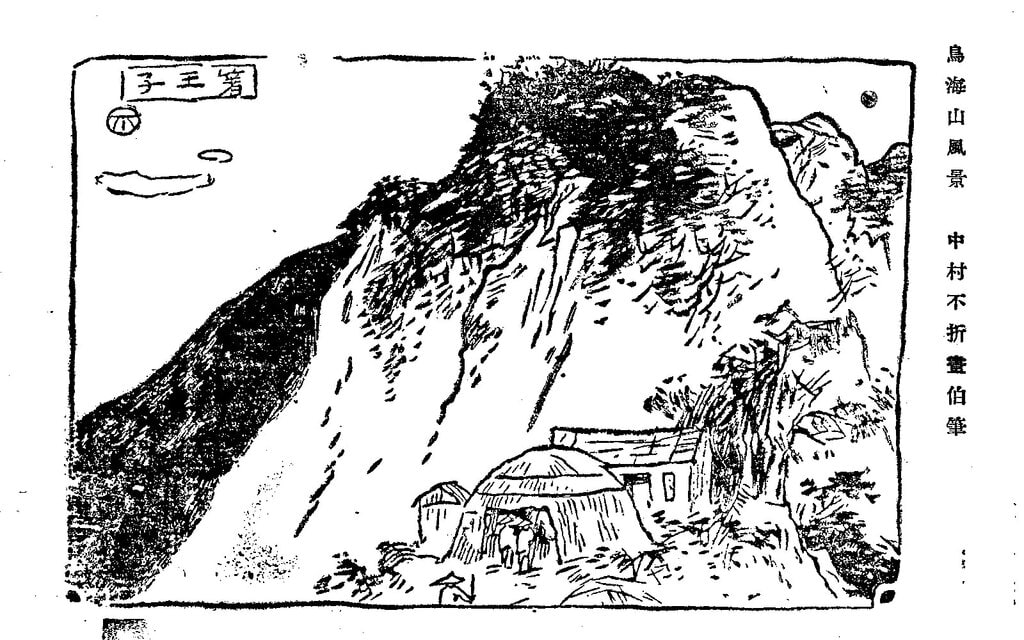

横堂についても伺ってきました。横堂というのは横に長いお堂というので横堂と言ったそうです。再度以前の図を掲載しますが、横堂はいわゆる関所や祓所の役割をしていて、登拝者はここで今でいう入山料を支払い、このお堂の間を抜けて山頂へと向かったのだそうです。蕨岡の宿坊で一泊した翌日熊野神社一合目から登ります。もちろん山頂まで、日帰りの登拝です。

この間を通り抜け、奥の黒っぽく筋状にになっているところが旧参道ですが、急なため後に通り抜けてから右へ向かう道がつけられたそうです。夏の参拝の時期になると蕨岡の神官さんが常駐していました。

上記写真3枚はスキャナーの退色補正は使わず、グレースケールに変換、色情報を破棄してみました。

不折画伯の描いた横堂ですが、箸王子神社が祭られていましたので絵は箸王子とされています。間を潜り抜けるのは同じですね。不折画伯は明治の人ですので、これは明治期の姿という事になります。笹小屋が冒頭に掲げた写真の笹小屋と同じ形状なのがわかります。(これらの画は以前も掲載しましたが、経年による焼けが著しいためPhotoshopで2階調化してみました。)

この笹小屋は箸王子神社(横堂)前のものではなかろうか、という事です。

先に載せたこの横堂の前の茶店は山本坊さんが先代とご一緒に建てられたものだそうです。

今は廃道となってしまった斎藤清吉さんの作った清吉新道の話、清吉新道の上部、河原宿からの登山道とを結ぶ横道には部屋一つ分くらいの大きさの岩がいっぱいあったという話から、斎藤清吉さん、畠中善弥さんの話まで盛りだくさんでした。清吉さんは酒田の大宮のかたですが、この大宮というも信仰のあつい所で山頂へ集団でお参りするところでした。山頂大物忌神社に参拝し、豊作を祈願する虫札を頂いてくるのです。(たしか虫札と言ったと思います。)登拝の途中途中、拝所で祝詞をあげるのですが昭和の後期には見かけることはなくなりました。現在も続いているのでしょうか。白装束で杖を持ち鈴を鳴らしながら登る(熊よけの鈴ではありません)参拝者もたまには見かけたものですが今はもう見かけることもないかと思われます。

大物忌神社もかつては裕福なときもあって、蕨岡に宝物殿を建設しようという話もあったそうですが、その予算は大平の大物忌神社中之宮 の建立に回されたのだそうです。今となっては誰も訪れることのない中の宮ですが、これは鳥海山噴火の時、山頂まで参拝できないために建立されました。この向かい側にあった大平小屋も今は土台も何もないですね。立て直す前の滝の小屋と同じ造りでした。国体に合わせて建てられたものです、大平小屋も滝の小屋も。

噴火の時も大物忌神社は夏山からの収入もなく、そしてまた現在も新型コロナウイルスの影響で閉鎖を余儀なくされ相当に厳しいでしょう。鳥海山は上の方は大物忌神社の社地ですから国も自治体も山小屋は設置もできません。滝の小屋は社地外です。今後どうなっていくのかは予想もつきませんが、観光の登山には荒らされてほしくないですね。百名山などという他人の作った基準のみを生きがいに登る人もいますが、それもいいでしょうけれどそれでは鳥海山の良さは見えてきません。鳥海山中で、昨日はどこへ登った、明日はどこへ登ると声高に叫ぶ人は今現在いる場所はどこでもいいのです。どこへも登っていないのと一緒です。

ここには書くことのできない話もかなり出ましたが、お互いに、河原宿はいいところだよなー、というのが結論でした。また近日中、資料をコピーして届けに行ってきます。

山を見た、花を見た、では終わりたくない、登らないでいる今も鳥海山に浸っていたいといったところでしょうか。