ブログのネタ探しで、外を歩き回ることもしなくなりましたが、体力維持のために適当に運動をしては居ます。

昨日は自転車で遠出して、最遠点で自転車を置いて、今度はその付近を歩き回り、自転車を置いた場所に戻ります。

自転車での帰途に雨に遭い、しこたま濡れてしまいましたが、ネタ探しのためではないので、カメラを持ち歩かなかったのは幸いでした。

そんな程度の運動量なら今のところは維持しておりますので、老人ボケがやって来るのもしばらくの間はスローペースになりそうです。

今回の「回想」は1996年のお盆休みに行った中央アルプスですが、この時は標高2800メートルくらいの高さの稜線を歩いているのに、暑くて暑くて・・・初期の熱中症にかかり、ひどい目に遭いました。

実行図 ↓

地図の南(下)から北(上)に歩き抜けました。

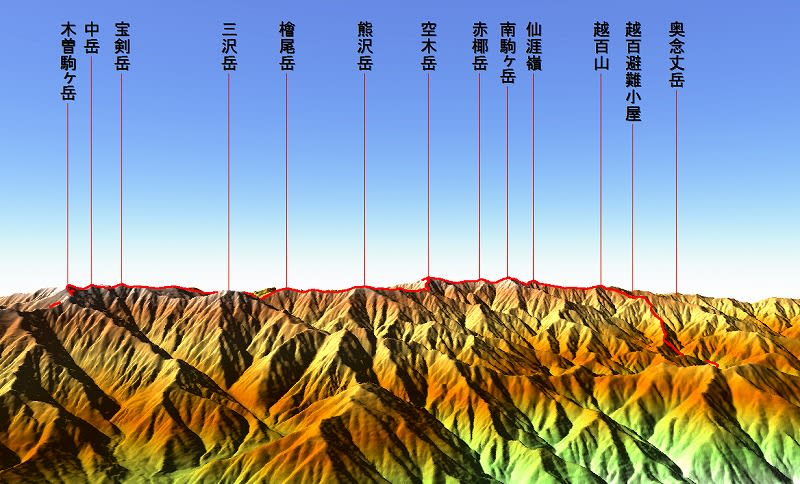

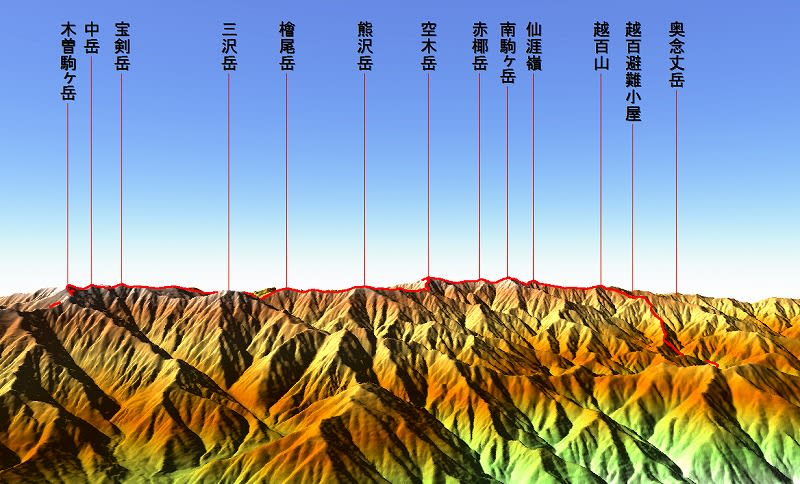

鳥瞰図 ↓

こうしてみると稜線上を歩いているので、涼しそうなものですが、この時は風が無くて、それはいやらしい暑さに悩まされました。

断面図 ↓

一旦稜線の高みに到達すると、あとはもう、大きくは上下していません。

須原駅 ↓

8/11日。

自宅を朝の5時過ぎに出て、その頃は未だ運行していた、東海道本線の長距離鈍行「ながら」に乗ったところ、全席が詰まっているのでびっくりしました。

名古屋からは中央西線で、この須原駅までやってきました。ここでタクシーを呼んで、登山口まで運んでもらいます。

今朝沢出会い ↓

ここでタクシーから降りて、少しの間林道歩きです。

福栃沢出会い ↓

この場所から山道に入っていきます。

樹林帯 ↓

こういう樹林帯の中でしたら、ひどくは暑さを感じないで済みます。

越百小屋 ↓

この小屋は男性が一人で切り盛りしていましたが、山小屋としては好印象でしたね。

夜はきれいな星空でした。

越百山 ↓

8/12日。

小屋を早朝に出ます。

目の前にこれから登る越百山が雄々しく聳えています。

越百山頂上(2613m) ↓

山頂は横から来る朝日で輝いています。

行く手 ↓

これから向かう峰が近くに見えます。

富士山 ↓

富士山が雲海に浮かんでいます。

南アルプス ↓

南アルプスと富士山の関係はこうなっています。

さぁ、これから稜線を北上していきます。

南駒ヶ岳(2841m) ↓

ここに来るまでに仙涯嶺(2734m)の岩峰を過ぎて来ましたが、その間は高山植物の姿を主に追っていました。

空木岳と赤梛岳 ↓

これから歩く稜線が良く見えています。

このあたりで暑さを感じ始めてきました。

今から考えると、日差しを遮るものの無い稜線上ですので、風の無い時には辛いですね。

赤梛岳(あかなぎだけ=2798m) ↓

ガスが巻いて、暑いし・蒸すし・・・・・結構耐え難くなってきています。

空木岳(2864m) ↓

空木岳の山頂には午前11時頃には着きましたが、暑さにヘバりました。

これから先にはとても歩けそうもないので、その日の行動を停止することにしました。

眼下にある山小屋に行きます。

駒峰ヒュッテから空木岳山頂 ↓

8/13日。

駒峰ヒュッテに一晩お世話になり、翌朝はすっかり体力回復して縦走に戻ります。

昨日降りてきた山頂に登り返していきます。

木曽殿越 ↓

空木岳から北に下ると、東川岳との鞍部にこの小屋があります。

この場所は木曽義仲が越えて行ったという伝承があります。

恵那山 ↓

木曽殿越あたりから振り向いたところで、恵那山が近くに見えていました。

前日に歩いた部分 ↓

南駒ヶ岳が遠のき始めました。

東川岳(2671m) ↓

木曽殿越からそう歩かないで東川岳の山頂に着きます。

宝剣岳 ↓

遠くに宝剣岳が見えていましたので、ズームして確認します。

この日は前日とは違って、雲が出ていますので、暑さはそれほどでもなかったようで、行動は捗り、あの宝剣岳のもっと先まで歩いています。

空木岳を振り返る ↓

間に木曽殿越という鞍部を置いて、距離1.3km先に見返す空木岳は、200mほどの高度差があり、迫力があります。

赤梛岳と南駒ヶ岳 ↓

空木岳の右隣りには、赤梛岳と南駒ヶ岳が連なります。

木曽御嶽 ↓

東川岳からもう少し北上したところで、木曽御嶽も近くに見ることが出来ました。

エーデルヴァイスの一種 ↓

桧尾岳を通り過ぎて、宝剣岳に向かって歩いて行く途中で、エーデルヴァイスの一種を見ました。

ここではコマウスユキソウといっていますが、一般的にはヒメウスユキソウというようです。

宝剣岳(2931m) ↓

宝剣岳のこの穂先に登ってから、なおも北上していきます。

木曽駒ヶ岳(2956m) ↓

宝剣岳からこの山頂に来る間、稜線上にたくさんのコマクサを見ました。

ここのものは赤い色が濃くて、ずいぶん派手に感じました。

しかし、これより以前(1980年頃)に、この頂上小屋に泊まった時には「この山域でコマクサを見かけた人が、それを知らせて呉れたら賞金を出す。」というお触れ書きがあったのを記憶しています。

つまり、新田次郎の小説「聖職の碑」の時代には、この付近に自生していたコマクサは、その後、人によって薬草として採取され尽くし、絶滅してしまったようなのです。

それが、ほんの15年ほどの間にびっくりするほどの生育振りですから、これは怪しいと思って、この時に宿泊した山小屋でこのいきさつを話したところ・・・・・・・、

「実は他の地方(東北の方)から持ってきて移植した」ということが判明しました。

だから赤い色が濃かったのですね。これは環境の攪乱ですが、見る人が楽しむならそれも仕方のないことなのでしょうか。

8/14日。

駒ヶ岳の山頂部にある小屋で一泊して、下山する日となりました。玉ノ窪小屋から木曽駒高原スキー場に向かって下ります。

高原スキー場に着いてから、備え付けの電話で、タクシーに来てもらい、木曽福島駅まで行って、中央(西)線、東海道本線にて帰宅しました。

昨日は自転車で遠出して、最遠点で自転車を置いて、今度はその付近を歩き回り、自転車を置いた場所に戻ります。

自転車での帰途に雨に遭い、しこたま濡れてしまいましたが、ネタ探しのためではないので、カメラを持ち歩かなかったのは幸いでした。

そんな程度の運動量なら今のところは維持しておりますので、老人ボケがやって来るのもしばらくの間はスローペースになりそうです。

今回の「回想」は1996年のお盆休みに行った中央アルプスですが、この時は標高2800メートルくらいの高さの稜線を歩いているのに、暑くて暑くて・・・初期の熱中症にかかり、ひどい目に遭いました。

実行図 ↓

地図の南(下)から北(上)に歩き抜けました。

鳥瞰図 ↓

こうしてみると稜線上を歩いているので、涼しそうなものですが、この時は風が無くて、それはいやらしい暑さに悩まされました。

断面図 ↓

一旦稜線の高みに到達すると、あとはもう、大きくは上下していません。

須原駅 ↓

8/11日。

自宅を朝の5時過ぎに出て、その頃は未だ運行していた、東海道本線の長距離鈍行「ながら」に乗ったところ、全席が詰まっているのでびっくりしました。

名古屋からは中央西線で、この須原駅までやってきました。ここでタクシーを呼んで、登山口まで運んでもらいます。

今朝沢出会い ↓

ここでタクシーから降りて、少しの間林道歩きです。

福栃沢出会い ↓

この場所から山道に入っていきます。

樹林帯 ↓

こういう樹林帯の中でしたら、ひどくは暑さを感じないで済みます。

越百小屋 ↓

この小屋は男性が一人で切り盛りしていましたが、山小屋としては好印象でしたね。

夜はきれいな星空でした。

越百山 ↓

8/12日。

小屋を早朝に出ます。

目の前にこれから登る越百山が雄々しく聳えています。

越百山頂上(2613m) ↓

山頂は横から来る朝日で輝いています。

行く手 ↓

これから向かう峰が近くに見えます。

富士山 ↓

富士山が雲海に浮かんでいます。

南アルプス ↓

南アルプスと富士山の関係はこうなっています。

さぁ、これから稜線を北上していきます。

南駒ヶ岳(2841m) ↓

ここに来るまでに仙涯嶺(2734m)の岩峰を過ぎて来ましたが、その間は高山植物の姿を主に追っていました。

空木岳と赤梛岳 ↓

これから歩く稜線が良く見えています。

このあたりで暑さを感じ始めてきました。

今から考えると、日差しを遮るものの無い稜線上ですので、風の無い時には辛いですね。

赤梛岳(あかなぎだけ=2798m) ↓

ガスが巻いて、暑いし・蒸すし・・・・・結構耐え難くなってきています。

空木岳(2864m) ↓

空木岳の山頂には午前11時頃には着きましたが、暑さにヘバりました。

これから先にはとても歩けそうもないので、その日の行動を停止することにしました。

眼下にある山小屋に行きます。

駒峰ヒュッテから空木岳山頂 ↓

8/13日。

駒峰ヒュッテに一晩お世話になり、翌朝はすっかり体力回復して縦走に戻ります。

昨日降りてきた山頂に登り返していきます。

木曽殿越 ↓

空木岳から北に下ると、東川岳との鞍部にこの小屋があります。

この場所は木曽義仲が越えて行ったという伝承があります。

恵那山 ↓

木曽殿越あたりから振り向いたところで、恵那山が近くに見えていました。

前日に歩いた部分 ↓

南駒ヶ岳が遠のき始めました。

東川岳(2671m) ↓

木曽殿越からそう歩かないで東川岳の山頂に着きます。

宝剣岳 ↓

遠くに宝剣岳が見えていましたので、ズームして確認します。

この日は前日とは違って、雲が出ていますので、暑さはそれほどでもなかったようで、行動は捗り、あの宝剣岳のもっと先まで歩いています。

空木岳を振り返る ↓

間に木曽殿越という鞍部を置いて、距離1.3km先に見返す空木岳は、200mほどの高度差があり、迫力があります。

赤梛岳と南駒ヶ岳 ↓

空木岳の右隣りには、赤梛岳と南駒ヶ岳が連なります。

木曽御嶽 ↓

東川岳からもう少し北上したところで、木曽御嶽も近くに見ることが出来ました。

エーデルヴァイスの一種 ↓

桧尾岳を通り過ぎて、宝剣岳に向かって歩いて行く途中で、エーデルヴァイスの一種を見ました。

ここではコマウスユキソウといっていますが、一般的にはヒメウスユキソウというようです。

宝剣岳(2931m) ↓

宝剣岳のこの穂先に登ってから、なおも北上していきます。

木曽駒ヶ岳(2956m) ↓

宝剣岳からこの山頂に来る間、稜線上にたくさんのコマクサを見ました。

ここのものは赤い色が濃くて、ずいぶん派手に感じました。

しかし、これより以前(1980年頃)に、この頂上小屋に泊まった時には「この山域でコマクサを見かけた人が、それを知らせて呉れたら賞金を出す。」というお触れ書きがあったのを記憶しています。

つまり、新田次郎の小説「聖職の碑」の時代には、この付近に自生していたコマクサは、その後、人によって薬草として採取され尽くし、絶滅してしまったようなのです。

それが、ほんの15年ほどの間にびっくりするほどの生育振りですから、これは怪しいと思って、この時に宿泊した山小屋でこのいきさつを話したところ・・・・・・・、

「実は他の地方(東北の方)から持ってきて移植した」ということが判明しました。

だから赤い色が濃かったのですね。これは環境の攪乱ですが、見る人が楽しむならそれも仕方のないことなのでしょうか。

8/14日。

駒ヶ岳の山頂部にある小屋で一泊して、下山する日となりました。玉ノ窪小屋から木曽駒高原スキー場に向かって下ります。

高原スキー場に着いてから、備え付けの電話で、タクシーに来てもらい、木曽福島駅まで行って、中央(西)線、東海道本線にて帰宅しました。