Direction : Olivier Bara, université Lyon 2, UMR 5317 IHRIM ; François Kerlouégan, université Lyon 2, UMR 5317 IHRIM.

Comité scientifique : Claire Barel-Moisan (CNRS, UMR 5317 IHRIM), Amélie Calderone (CNRS, UMR 5317 IHRIM), Brigitte Diaz (université de Caen Normandie), Catherine Mariette (université de Grenoble-Alpes), Catherine Masson (Wellesley College, USA), Guillaume Milet (université Grenoble Alpes, UMR 5317 IHRIM), Christine Planté (université Lyon 2, UMR 5317 IHRIM), Damien Zanone (université catholique de Louvain, Belgique).

Argumentaire scientifique

Le récent Dictionnaire George Sand publié chez Champion n’offre aucune entrée pour les mots « comique », « fantaisie », « humour », « ironie », « rire » ou « satire », autant de registres, de tonalités et de formes réputés absents de l’œuvre sandienne. Serait également absente une réflexion de George Sand sur le rire, son article sur « La comédie italienne » ou sa préface à Masques et Bouffons mis à part – mais ces textes accompagnent l’œuvre de son fils Maurice Sand et portent plutôt sur les formes anciennes de la comédie improvisée. Contrairement à ses grands contemporains, Stendhal ou Balzac, Hugo ou Baudelaire, Sand ne laisserait aucune place au déploiement du comique dans son œuvre et n’inclurait pas le rire parmi les modes possibles de sa réception. Chez elle, nul grotesque (Hugo), nulle satire (Balzac), nul goût pour la blague (Flaubert). Sans doute parce qu’elle est femme et qu’à ce titre le rire – tout autant que le sérieux – lui est dénié. Sans doute aussi en raison d’une poétique qui se refuse à dépeindre les travers humains (et qui irait de pair avec la satire et le rire), lui préférant l’idéal. Sans doute enfin parce que le rire, qui signe une fracture, une rupture, une sécession, contrecarre l’engagement politique et social de l’écrivaine ou, du moins, le rend problématique.

Pourtant, le constat d’un sérieux généralisé ne peut que surprendre tout bon lecteur de Sand, connaisseur de telle Lettre d’un voyageur (la 10e), de tels épisodes d’Histoire de ma vie (Molière joué devant les religieuses anglaises), de telles lettres à Maurice Sand ou à Flaubert, de telle page de roman – sans parler de son théâtre – où la vis comica s’affirme, où l’humour se déploie, où les ressources de l’ironie sont mobilisées.

Sans doute George Sand est-elle pour partie responsable de la réception de son œuvre par un lectorat attaché à l’écrivaine sérieuse – mélancolique, idéaliste, utopiste, mobilisée dans les combats socio-politiques de son temps. Elle-même prend conscience au début du Second Empire de l’austérité de son image publique. Son essai comique au théâtre, Les Vacances de Pandolphe, créé au Gymnase en 1852, comme sa comédie hoffmannienne de 1855 à l’Odéon, Maître Favilla, laissent le public et la critique de marbre. Pour Théophile Gautier, dans La Presse du 9 mars 1852, Sand possède un « talent sérieux, ardent, passionné, admirablement descriptif, mais qui n’a pas le plus petit mot pour rire ». Aussi George Sand répond-elle à son fils qui la sollicite en 1858 pour une préface à Masques et Bouffons : « souviens-toi que le public m’a toujours assez peu secondée, et souvent lâchée tout à fait dans les tentatives que j’ai faites pour sortir de mon genre. Il a beaucoup sifflé Pandolphe qui nous paraissait gai et gentil, et qu’il n’a pas trouvé amusant du tout ». Et Sand de conseiller à Maurice de s’adresser à Gautier ou à Champfleury : « Ah ! un album de Champfleury ! ça va être amusant. – Tiens, un album de Mme Sand ? Oh ! Mme Sand n’est pas gaie ; ça va être ennuyeux… comme Pandolphe, comme Comme il vous plaira, etc. Ce n’est pas son affaire, les masques ! »

N’a-t-elle pas manifesté sa méfiance face au rire, réputé diviseur ou stigmatisant, voire son refus du rire franc ? Face aux pantomimes de Deburau aux Funambules, en 1846, n’affirme-t-elle pas : « il y a, dans l’exécution parfaite d’une fantaisie quelconque, quelque chose de sérieux qui provoque plus d’étonnement et de satisfaction que de grosse gaieté » ? Ou face au théâtre antique athénien, n’écrit-elle pas dans la préface à son Théâtre complet : « Le public des attelanes lui-même, bien plus sérieux qu’on ne pense, voulait deviner l’homme moral à travers l’homme physique » ? N’assagit-t-elle pas Aristophane dans son Plutus, et ne recommande-t-elle par à Charles Poncy, en 1847, de ne lire Rabelais qu’expurgé « de toutes ses obscénités, de toutes ses saletés » ? Pourtant, au même moment, son théâtre privé de Nohant, intègre à la bouffonnerie débridée les registres farcesque et scatologique.

George Sand n’est-elle comique que dans le privé, dans son théâtre de société et dans une partie de sa correspondance ? L’esprit de sérieux de son œuvre s’imposerait-il pour des raisons esthétiques et éthiques (l’idéalisme et la filiation rousseauiste revendiqués) ? ou pour des raisons plus personnelles (le tempérament spleenétique) ? Serait-il inhérent à son statut d’écrivaine ? Ou peut-on définir les territoires du rire ou du sourire dans l’œuvre sandienne, et saisir en elle une certaine qualité de la gaieté ? Au-delà, dans quels lieux du récit, par quels jeux scéniques le comique advient-il ? À quels procédés comiques a-t-elle recours ? Quels registres du comique (le risible, le grotesque, le farcesque, le burlesque, le drôle, l’ironique, le plaisant, etc.) privilégie-t-elle ? Quel(s) usage(s) fait-elle de l’autodérision, en particulier dans Histoire de ma vie (évoquant son enfance, elle raille sa « petite cervelle ») et dans sa correspondance (dans une lettre de 1831, elle ironise sur sa « persévérance de chien » lorsqu’elle tente de percer dans la presse) ?

Munis de ces outils, on sera en droit d’interroger – dans son théâtre et ses romans autant que dans son autobiographie et sa correspondance – les usages idéologiques du comique sandien. S’il apparaît de prime abord comme un antidote à la violence de l’histoire (« la politique est une comédie en ce moment », lit-on dans une lettre à Flaubert de décembre 1875), il est également un moyen de la questionner et de la penser. Sur ce plan, il y aurait chez George Sand une force d’élucidation ainsi qu’une fonction critique du comique. Dans Mauprat, le grotesque mais touchant Marcasse est si pénétré des idées révolutionnaires qu’il pense que la révolution américaine va apporter comme par magie en France le flambeau de la liberté. Cette interprétation cocasse permet de questionner l’articulation rugueuse entre l’histoire rêvée et l’histoire telle qu’elle se fait. En raillant affectueusement une lecture irénique de l’histoire, Sand se prémunit contre l’aveuglement auquel sa foi en l’idéal pourrait la mener. Le comique permet donc de penser l’histoire avec une finesse dont le discours sérieux est parfois dépourvu.

L’efficacité politique et sociale du rire réside dans sa capacité à impliquer le lecteur. Si le comique exclut (on rit de), il construit aussi une solidarité (on rit avec). Dans quelle mesure cette société choisie que forment les spectateurs du théâtre de Nohant et les lecteurs de ses romans, cette association de rieurs en forme de happy few (en octobre 1867, incitant Flaubert à venir à Nohant, elle lui vante les lieux en ces termes : « une fois ici, on rit entre soi comme de bons ours »), remédient-elles aux apories de l’histoire ? En quoi cette nouvelle communauté permet-elle de réparer une communauté sociale disloquée ?

Les propositions pourront porter sur les objets d’étude suivants (liste non exhaustive) :

Les sources du comique sandien

Comique de gestes, comique de situation, comique de langage

La comédie

Les mécanismes linguistiques du comique (déplacement, répétition, inversion, etc.)

Stylistique du comique sandien

Comique et récit

Le cadre énonciatif du comique (personnage, narrateur, auteure)

Le personnage comique

Lieux et espaces du comique

Les différences de déploiement du comique chez Sand dramaturge et Sand romancière

Le comique et le jeu

Comique et histoire, rire et idéologie

Comique et écriture de soi

Sand rieuse ou… risible ? (les caricatures, par exemple)

La réception du comique sandien

Le mot d’esprit, l’aphorisme, le calembour

L’autodérision

L’ironie

Le farcesque, le burlesque, le grotesque, le bouffon

Le nonsense

La satire

La gaieté

L’humour

Le comique sandien à la lumière des réflexions théoriques sur le comique chez Baudelaire, Bergson, Freud, Charles Mauron, Alain Vaillant…

Sociocritique du comique sandien

Psychocritique du comique sandien

Seront privilégiées pour ce colloque les communications qui, dépassant la simple étude ponctuelle de cas, proposeront des parcours synthétiques à l’intérieur de l’œuvre, pour y explorer la permanence d’une forme, d’un ton, d’un registre, ou aider à définir des lieux ou des moments comiques sandiens. Les propositions, sous la forme d’un titre et d’un résumé de 1500 signes ainsi que d’une brève présentation personnelle, sont à adresser à olivier.bara@univ-lyon2.fr et francois.kerlouegan@univ-lyon2.fr avant le 1er mars 2018. Les articles issus des communications devront être envoyés, en vue d’une publication rapide des actes, dans le mois suivant le colloque.

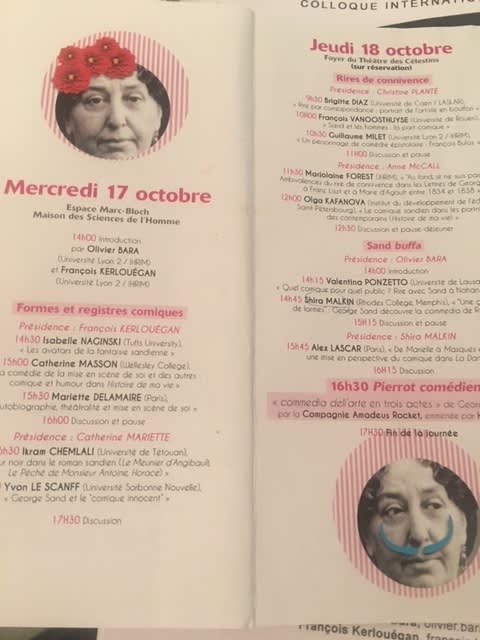

RESPONSABLE : Olivier Bara et François Kerlouégan

URL DE RÉFÉRENCEhttp://ihrim.ens-lyon.fr/

ADRESSEUniversité Lyon 2