阪神淡路大震災以降、全国各地で地震災害が頻発しており全国的に地震に対する防災意識が高まってきているが、東京に住む人々の防災知識に注意が必要だ。

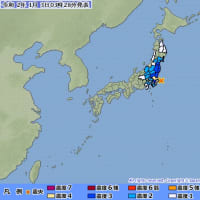

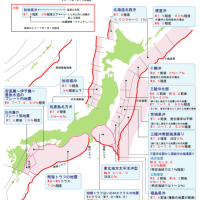

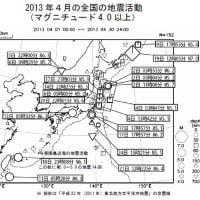

今後30年以内に発生する確率70%の首都直下地震。実は政府中央防災会議が想定した東京湾北部地震(M7.3)を直接示しているのではないということだ。この確率は政府の地震調査研究推進本部が相模トラフ沿いの地震評価で示した「その他南関東のM7程度の地震」の発生確率で、過去関東で発生した明治東京地震以降5つの地震から平均発生間隔23.8年を算出し、このことからM6.7からM7.2の地震が発生するとされており、政府中央防災会議が想定する地震規模の災害にはならない可能性がある。

また、東大地震研究所の瀬野教授が2007年に地学雑誌に掲載した論文によると「関東地方のM 7 クラスの地震は,巨大地震が起こって広い意味の余震活動が収まった後,約140 年間は比較的静穏であり,その後次の巨大地震が迫ってくる約70 年前から活動期に入るということができるだろう。この静穏期は,巨大地震の繰り返し周期が400 年に近いとした場合,さらに長くなる可能性がある。」とされ、1923年関東地震から86年しか経過しておらず、あと50年~60年経過後に関東は活動期に入るということだ。さらに関東の巨大地震が周期400年とされた場合にはさらに先の活動期とされている。

<首都圏直下型地震の危険性の検証 本当に危険は迫っているのか?>

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/seno/Papers/j.geogr.kanto.danger.pdf

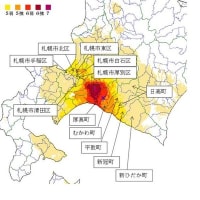

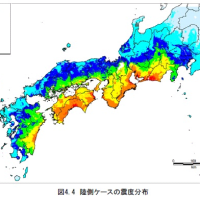

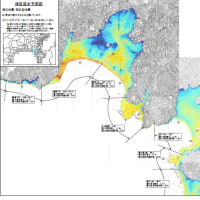

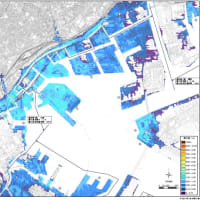

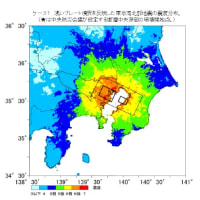

政府中央防災会議が示した東京湾北部地震(M7.3)は、平成16年に政府が首都直下地震対策として検討した18タイプの地震のうち、地震発生の蓋然性が比較的高く(「ある程度の切迫性が高いと考えられる」または「近い将来発生の可能性が否定できない」)、首都機能に大きな影響を与える地震としてピックアップされた。

しかし、この東京湾北部地震を含む18タイプの地震は遡ること平成4年に中央防災会議で検討された地震であり、同じ政府の地震調査研究推進本部公表の長期評価とは連動していないことと切迫性の説明が十分でないことだ。

このように同じ国の機関でも縦割り行政の結果、想定地震規模と切迫性に矛盾を生み、いつの間にかM7.3の首都直下地震が今後30年以内に発生するような知見になってしまっているのではないか。民主党政権には地震対策についてもう一度一から精査し、改善を期待したい。

たとえ首都機能に大きな影響を与える直下地震が今後30年間は発生しないとしても、油断は禁物でM7程度の地震、首都圏に眠る活断層、プレート内地震の発生に不断の備えが必要だ。

<内閣府 中央防災会議首都直下地震対策専門調査会第12回資料>

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutochokka/12/shiryo2-1.pdf

<地震調査研究推進本部 相模トラフ沿いの地震活動の長期評価について>