宣長は、いわゆる後世方医学を学びましたが、その基礎理論である陰陽五行論などを漢意として真っ向から否定しました。また、いわゆる古方派医学も学びましたが、「古方をもって今の病を概すはもとより不可なり」と言い、それでいて後藤艮山風の医師を目指していたのです。一見すると宣長のこの言行は矛盾だらけですが、さあ、それではいったい彼はどのような医療を行っていたのでしょう。

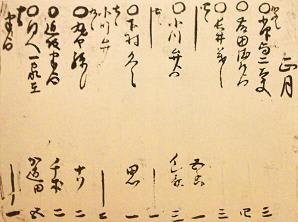

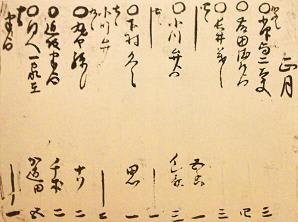

宣長は開業すると『済世録』という帳簿を作成しました。カルテではなく一種の「売方貸方覚帳」です。そこに宣長が用いた薬が記されているのですが、その名は省略されていて、何と書かれているか、ほとんどの人にとって不明です。しかし、前回明らかにした「省略ルール」を知っていると、それらを知ることができるので、少し見てみましょう。

写真にある宣長の直筆の『済世録』の薬、左から順に、「加味逍遙散加半夏」、「錢氏白朮散」、一つ飛ばして、「半夏瀉心湯」、「胃苓湯加葛根」を意味しています。ちなみに、左から三番目は宣長が多用したものであり、彼はそれに麻黄と沢瀉を加えたことがあるので、それらを含まない風邪の処方、「参蘇飲」と推測できるのですが、確定するには情報不足であり、一番右の処方は、「五香散」あるいは「五物香薷飲」のどちらかかもしれませんが、やはり確定するにはいたりません。*

そのようにして宣長の処方を見ていくと、風邪や、眼疾患などもいろいろ診ていますが、胃腸に働く薬を非常に多く使っており、胃腸の治療が主だったことが分ります。とは言っても、当時は痘疹や麻疹といった病気も胃腸の治療が重要となるので、われわれの考える単なる食あたりや水あたりだけを想像してしまうと、誤解してしまうでしょう。そして宣長は実際に、ある人に「葛根湯」や「小承気湯」などを使いながら、同時に別の人には「錢氏白朮散」や「内托散」などを使い、古方と後世方の処方をどちらも用いているのでした。いったい、どんな思想に基づいていたのでしょう。

宣長はカルテを残しませんでした。それゆえ、そこからそれを読み取ることはできません。彼は小遣いをいくら使ったとか、風呂を何時に沸かしたとか、あらゆることを記録していたのに、また彼が半年ほど師事した堀元厚は、『医按啓蒙』といういわゆるカルテの書き方の本を書いており、宣長はそれを読んだ形跡があるのに、そうしなかったのです。また彼は医書も著していないのです。平田篤胤は開業して数年で医師を辞めたのですが、それでも三冊の医書を著しているのに、宣長は72歳で亡くなるまで医師を続けたにも拘わらず、歴史や歌学、文法、随筆などさまざまな書を残したにも拘わらず、医書もカルテも残さなかったのです。なぜでしょう。それを明らかにするのは後にし、とりあえず、安易に結論に飛びつく前に、少し彼の歌に対する考え方を『うひ山ぶみ』から見ていきましょう。

『うひ山ぶみ』は、宣長が『古事記伝』を書き終えた後に弟子たちのために書いた晩年の作品です。若き日の宣長の歌に対する考え方を、そこから引用して良いのでしょうか。実は良いのです。なぜなら宣長のそれの基本は、若き日よりまったく変わっておらず、たとえ彼の尊敬する賀茂真淵に何度も注意されても、破門寸前になった時でも、変わることはなかったのです。ここで『うひ山ぶみ』を見ていくのは、それが入門者向けに書かれているので分かり易く、よくまとまっているためであり、少し長くなりますが、当時の状況も知ることができるため、また今後のためにそうしておいて損はないでしょう。

○

当時、和歌は古風(いにしえぶり)と後世風(のちのよぶり)の二つの時代による区別がありました。古風とは、簡単に言ってしまえば、『万葉集』にあるような素朴で力強い、また源実朝が詠んだような歌風であり、後世風とは、それ以降の、特に『新古今和歌集』にあるような技巧を凝らした、京の都の堂上(貴族社会)で詠まれたような歌風でした。そしてこの二つの歌風には対立があり、いや対立と言うよりは古風家たちからの一方的な批判であり、後世風家たちは彼らで自分たちのコミュニティーの中で特に古風を学ぶことなく平和に過ごしていた、と言ってもいいかもしれません。

「後世の歌をひたすら悪いもののように言い放っている」古風家の人々、例えば賀茂真淵の門弟やその信者たちの言動に対して宣長は、「それは実に、良い悪いを良く心で観て深く味わい知ってそう言っているのではない。ただ一わたりの理にまかせて、すべての事を古ヘは良し後世は悪いと決めつけて、根拠もなく言っているだけである」、と言いました。それを説明する宣長の比喩はとても分りやすいものです。

「古風は白妙衣のごとく、後世風は紅紫いろいろ染たる衣のごとし。白妙衣は白妙にしてめでたいもので、染衣もその染色によりて、又とりどりにめでたい。であるのに白妙をめでたいとして、染たる衣をひたすら悪いとするべきではない。ただその染たる色には、良きもあり悪しきもあれば、その悪しきをこそ棄てるべきである。色良きをも無視して棄てることは、偏ってはいないか。今の古風家の論は、紅紫などはどれほど色が良くても、白妙に似てなければ、みな悪いと言うようなものだ」

また古風家は、「歌は思う心を言い述べる技であるのに、後世の歌は、みな実情ではなく、題を設けて、自分が心に思ってもいない事をさまざま取りつくって、意をも詞をも難しく苦しく巧みに成しているのは、これはみな偽リであり、歌の本意に背いている」、と主張しましたが、宣長はそれにこう反駁しました。

「歌は思うままに、ただ言い出た物ではなく、必ず言葉にあやをなして、整えて言う道であり、神代よりそうであり、そのよく出来てめでたきに、人も神も感じる技であるため、既に万葉に載れるころの歌とても、多くはよき歌を詠もうと、求め飾りて詠めるのもであり、実情のままだけではない。上代の歌にも、枕詞序詞などがある事をもって悟るべきである。枕詞や序などは、心に思う事ではない。詞のあやをなさんがために設けたものであり、もとより歌は、思う心を言い述べて人に聞かれて、聞く人のあはれと感ずるによりて、わが思ふ心がこよなく晴れるので、人の聞くところを思うのも歌の本意である」と言い、宣長と彼らの間に、歌とは何かという基本的な考え方の相違が存在したのです。

また彼は、「心も言も事も、上代のさま、中古の人は中古のさま、後世の人は後世のさまが有り」と時間の相違に言及しました。宣長は、儒学で言われているような聖人のいた上古の時代が絶対的に良かったとか、仏教で言うところの「正法・像法・末法・法滅」のような、時代が下るにしたがって世界が悪化するというような思想を持たなかったのです。どの時代が良かったなどではない、あらゆる時代において、どの人のどの歌が優れているか、一つ一つを具体的に詳しく見ていくことに宣長の意識は向いていたのです。

それゆえ宣長は、「そもそも後世風には悪いところもあるのは勿論の事である。しかし悪いところのみを選んで、悪く言うのなら、古風の方にも悪いところは有るのだ。ひたすら後世をのみ、言い落とすべきではなく、後世風の歌の中にも言い知らずめでたくおもしろく、さらに古風にてはとても詠めない趣のものが有るのである。すべてもろもろの事の中には、古ヘよりも後世の勝っている事もないこともないので、ひたぶるに後世を悪しとすべきでもない」と言いました。なぜなら、「万葉の歌」も、「此の集は、良い悪いを撰びなく集めてあるので、古ヘながらも悪い歌も多い」からであり、よって「善悪をわきまえて選るべき」であると、宣長は主張しました。ここで「古風を詠むともがら」の歌を詠んでいたさまを、宣長がどのように思ったか見ていきましょう。

「今の世で古風を詠むともがらの、詠んだ歌を見ると、万葉の中でもとりわけ耳慣れない怪しい詞を選び出して使い、ひたすらに古めかして人の耳を驚かそうと構えているものがあるが、とても良くない。歌も文も、強いて古くしようと求め過ぎるのは、何度でも言うが、うるさく見ぐるしいものだ。万葉の中でも、ただ安らかに姿よき歌を手本として、詞も怪しいものを好んではいけない。

今の世の人で、万葉の古風を詠んだものは、それは己の実情に合ったものでなく万葉を真似た作り事である。もし自分が今思う実情のそのままに詠む事を良しとするのなら、今の人は、今の世俗の人々が歌うような歌をこそ詠むべきであって、古ヘ人のさまを真似るべきではない。万葉を真似たものは、すでに作り事である以上、後世に題を設けて意を作り詠む事も、どうして悪いことがあろうか。良い歌を詠もうとするには、数多く詠まなければならないが、多く詠むには題がなければできるものではなく、これらも自然の勢いなのである。

それゆえ、今の世に古風を詠む輩も、初心のころこそ何のわきまえもなく、妄りに詠み散らし、少しわきまへも出来てからは、万葉風のみにては、詠みとり難い事などが多いので、だんだんと後世風の意詞をも、混じえて詠んでいるうちに、いつしか後世風に近くなって、なお時々は古めかしい事も混じりて、さすがに全くの後世風にもあらず、しかも又古今集の風でもなく、自然と別に一風をなすものも多いのである。これが古風のみにては事が足りない理由である」

この古風の状況があった上で、宣長は古風を詠む人々は、「古風をまず主にと詠むべき事は、言うまでもないが、また後世風をも捨てずに習い詠むべきである」、と主張したのです。実際に宣長は、「もっぱら古学によりて、人にもこれを教えながら、自ら詠むところの歌は古風だけではなく後世風をも多く詠」んでいましたが、その理由は上記のごときであり、またなぜ「古風の歌を数少なく詠み、後世風の歌を多く詠んだ」という理由は、「古風は詠むべき事が少なく、後世風は詠む事が多い」、からであると宣長は言いました。しかし彼のその言動を、「理解できないと非難する人は多」かったのです。

宣長は、では「どちらを先に学ぶべきであるか、という問い」には、こう答えます。「万の事は本をまず良くして後に、末に及ぶべきであるのは勿論の事だけれども、また末よりさかのぼって、本に至るのが良い事もある。よくよく思うと、歌もまず後世風より入て、それを大抵会得した後に、古風に取り掛かるのが良い子細もある。その子細を一つ二つ言えば、後世風をまず詠みならいて、その法度を詳しく知っておけば、古風を詠む場合でも、その心得が有るので、慎むために、あまり妄りなる事を詠むことはない。また古風は時代が遠いので、今の世の人はどんなに良く学ぶと言っても、今の世の人なので、その心は全く古人の情のごとくには変化し難ければ、詠み出る歌が自分では古風と思っていても、それでもややもすれば、近き後世の意詞の混じりやすいのだ。

当時、古風でも後世風でも、「わが宗の代々の祖師の説であれば、善悪を選ぶ事なく、悪い事があっても、無理に良しと定めて尊信し、それに違える他の説が、良くても用いない」人々がいました。彼らは、「他門の人の歌と言えば、どれほど良くても採用せず、また心を留めて見ようとせず、すべて己が学ぶ家の法度掟を、ひたすらに神の掟のように思って動く事もなく、これを固く守る事のみを重要な目的としたから、その教え法度にしばられて、とても馴染んでしまったため、詠み出る歌のすべて」が、「悪いくせが多く、いやしく窮屈であり、たとへば手も足もしばりつけられたもののように、動く事が出来ないような、とても苦しく侘しげに見えて、少しも豊かで伸びやなところがない」ものとなってしまったのです。それでも彼らは、「自ら省みる事なく、ただそれを良き事と固く思っている」のであり、宣長は、そんな教条主義の自分の知性や感性を用いない人々のそれを、「非常に固陋にして拙く愚なる事であり、もう何と言って良いか分らない」と言って嘆くのです。彼は、「たとえ柿本人麻呂や紀貫之の歌であっても。実に良い悪いを考へ見」るべきであると、主張するのです。そして宣長は言いました。

「ただ古と後と混雑するをこそ嫌うべきものである。これはただ歌文の上だけではない。古の道を明らかにする学問にも、このわきまえがなければ、知らないうちに後世意にも漢意にも、落入る事が有るだろう。古意と後世意と漢意とを良くわきまえる事が古学の肝要である」

○

そうとうあちこち省略し短くまとめようと試みましたが、やはり長くなってしまいました。が、これらが宣長の歌に対する基本的な思想であり、また「歌文の上だけではない」思想なのです。これ以上くだくだしく医学と歌学の考察を続けなくても、もう宣長を、いわゆる後世方派と、いわゆる古方派に分類する必要はなくなったことに気付かれたことでしょう。そもそも、当時自分が後世方派と思っていた医師などはおらず、また古方派の代表者である後藤艮山は自分が古方派であるとは思っておらず、また彼は『傷寒論』などの古方を用いることもなかったのです。古方派も後世方派も、それらは我々を含めた後世の人の色眼鏡を通したレッテルに過ぎないのでした。特に、偉い先生がそのように分類することを始めると、それに当然のように従いたくなるのが日本人の性というものかもしれません。後世方派と古方派という言葉は、長い年月使用され、誤解された使用もあり、使い古されてほとんど意味を持たなくなってしまいましたが、言葉の定義を新たにすることで、再たび医師を分類することは可能です。しかし、それに重要な意味があると信じる人ははたして何人いるのでしょうか。サロンやお酒の席でのコミュニケーションを目的とすれば話は違いますが。

さて、宣長が実際の臨床で、後世方と古方のどちらの処方も用いてたこと、歌学と医学の学び方というものが密接に関係していたことが明らかになりました。では、彼はそれら後世方と古方を、一種の道具として、どのように、いかなる思想でもって用いていたのでしょうか。さあ、これは明らかにできるでしょうか。

つづく

(ムガク)

* 『済世録』にある処方の解読法

(例1)一番左の処方は「加逍田」と書かれています。「田」というのは、「008-本居宣長と江戸時代の医学―医学と和歌1/2―」で明らかにしたように、「半夏」を意味しています。そして「加逍」とは「加味逍遙散」の略であり、「加逍田」は「加味逍遙散」に「半夏」を加えた加減方であることが判明します。

ただし、略字からのみで決定することには無理があり、必ずその処方が、宣長の勉学ノート『折肱録』や『方剤歌』、『方彙簡巻』や、あるいは彼の所持していた医書群、例えば『痘疹良方』や『嬰童百問』などや、また彼の在京中の講義、例えば『局方発揮』に載っている必要があり、そして、さらに宣長の薬箱(久須里婆古)に入っている生薬で製することができるものでなければなりません。しかし宣長の約40年にわたる医師歴の間に、薬箱の内容が変化した、あるいは伝染病の流行や特殊な患者などにより臨機応変に内容を一部入れ替えた場合も考えられるので、絶対に入っていなければならないこともありません。

(例2)二番目の処方は「千朮」と書かれています。「朮」というのは「白朮」を意味していますが、宣長は「錢氏」の「錢」の同音の文字、「千」を代わりに用いました。「千朮」は「錢朮」であり、「錢氏白朮散」であると分ります。

(例3)三番目の処方は「十ソ」と書かれています。これは少し注意が必要です。『傷寒論』には「十棗湯(ジッソウトウ」の処方があるので、それに飛びついてしまいがちですが、『済世録』には、少しですが処方と一緒にその患者の情報が書かれている場合があります。「十ソ」と一緒に記されているのは、「風マギレ・親ニ飲マス・便少シ緩シ、小熱・熱、痰、咳・熱、乳飲マズ・咳ジヤジヤ風残リト云・咳、少シ風・風、ムシ・痰、熱、下リ、セクリ(しゃっくり)・痰・少シ腹ハリ・咳・・・」などとあり、必ずしも治療対象の症状ではありませんが、これら「十ソ」を用いた患者たちは虚証の風邪であった可能性があり、この場合は「十棗湯」は絶対に用いません。また彼はそれに「麻黄」と「沢瀉」を加えたことがあるので、「十ソ」には「麻黄」と「沢瀉」が含まれていないことが分かります。これらの症状の薬はいろいろありますが、宣長なら『方剤歌』で記憶した、「参蘇飲(ジンソイン)」を使うかもしれませんね。

(例4)五番目の処方は「イレ齊」と書かれています。つまり「伊礼齊」であり、「齊」は「葛根」のことなので、これは「胃苓湯」に「葛根」を加えたもの、「胃苓湯加葛根」なのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます