今でも作曲家のドミートリイ・カバレフスキイの偽善者っぽい声が耳に残っています。好意的かのように装っては、父にこう言うんです。

「ミーチャ(ショスタコーヴィチのこと)、何を急ぐことがあるんだ?君のオペラの時代はまだやってきてないんだよ。」

一方、父は震える手に巻き煙草を持ってソファーに腰をおろし、まるでカバレフスキーの言うことは聞こえないようでした。

。。。これは『わが父ショスタコーヴィチ』116ページの息子マクシムの言葉です。「雪解け」政策が開始されたので、1956年に「ムツェンスク郡のマクベス夫人(カテリーナ・イズマーイロヴァとして改作)」を解禁してよいかを決定する委員会(議長がカバレフスキー)がショスタコーヴィチの自宅で開催されたのですが、結局はカバレフスキーらの大反対により解禁は却下されてしまったということです。

最後までこのオペラをピアノで弾き語りしたショスタコーヴィチがかわいそう!(譜めくりはマクシム。) 最初からダメ出しの結論は決まっていたんでしょうか。

カバレフスキー(1904-87)は名前が同じドミトリーだし、ショスタコーヴィチの才能に嫉妬していたに違いない!モーツァルトにとってのサリエリみたいなもん?

このカバレフスキーさん、1963年に東京で開催された第5回国際音楽教育会議(ISME)に招聘されたそうです。

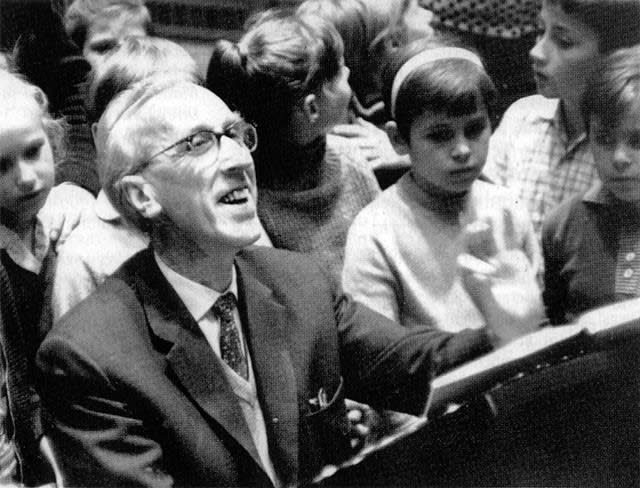

↑東京の会議にて。横の2人の女性、見てますか~?

N響を指揮するカバレフスキー(以上2枚の写真は『音楽の友』昭和38年9月号より)

やっぱり、ショスタコーヴィチをいじめそうな顔していますね~??(失礼すぎる)

。。。しかしながら、カバレフスキーの交響曲(大植さんのCD)やチェロ協奏曲2曲をあらためて聴いてみたら、哀愁があって魅力的!繰り返しききたくなる、聴き甲斐のある音楽です。さすがミャスコフスキーの弟子だけありますね。実際、ミャス・サウンドが時折炸裂します。

やっぱり作曲家の人格と作品は別物と捉えて先入観をなるべく持たずに音楽そのものを鑑賞しないといけないですね。そもそも本当に性格悪かったのかなんてわかるハズないですけど

↑ 優しそうな笑顔。自作『レクイエム』(YouTubeで聴けます)初演リハーサルでアイゼンバーン児童合唱団とともに。1964年