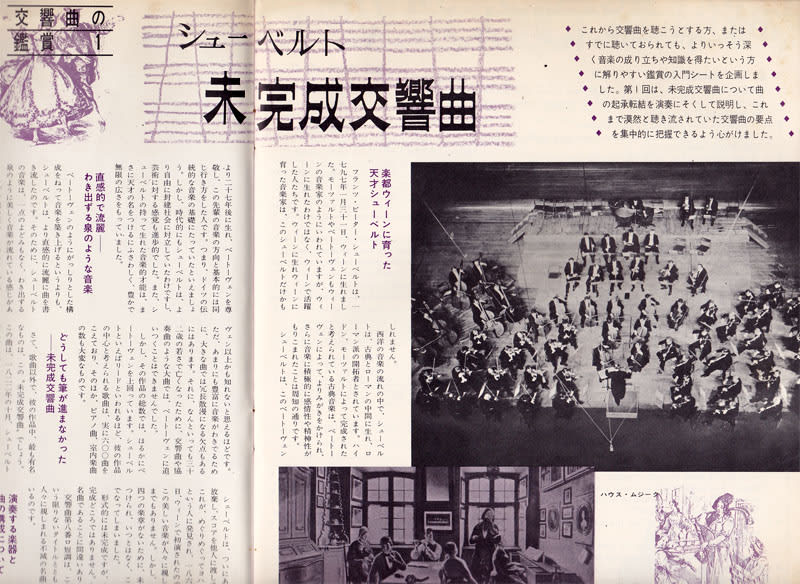

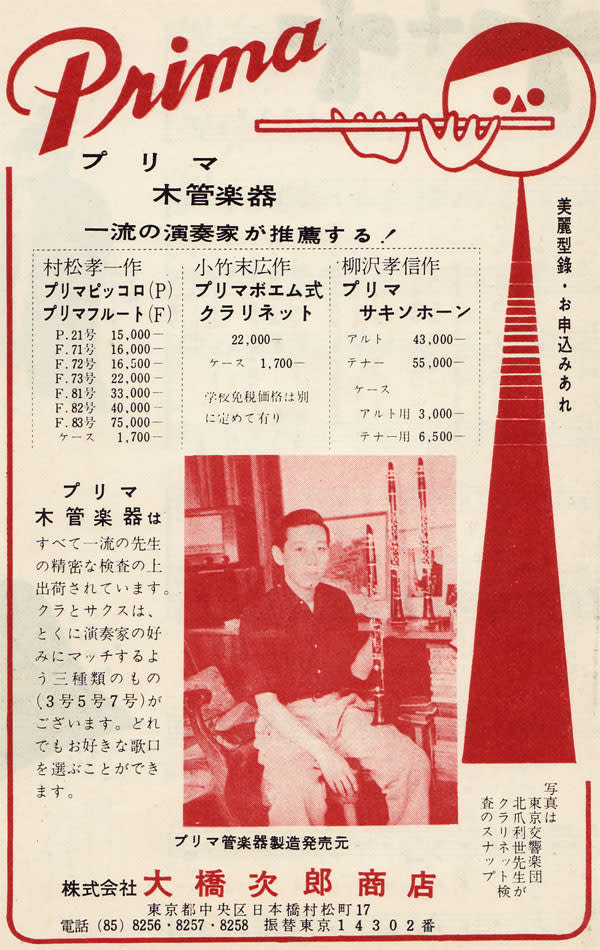

『音楽之友』1956年12月号から、プリマ楽器の木管楽器の広告です。

何気ない広告に見えますが、ここに登場する人物をWikipediaで調べると日本の音楽界に貢献した人たちばかりでした。

まず、「株式会社大橋次郎商店」は、1948年に設立され、日本製の楽器を世に広めることに貢献し、1955年頃倒産したけど1957年に設立された別会社プリマ楽器有限会社が業務を引き継いだということです。

東京の日本橋村松町17って、今の中央区東日本橋1-1-8なんですね。確かに今もこの会社がここにあります!

次に、ピッコロ・フルート製作者の村松孝一氏(1898-1960)はムラマツフルートの創始者で、日本のフルート製作の歴史に多大な貢献をされました。

さらにサックスの製作者柳澤孝信氏は1951年に楽器作りを志し「柳澤管楽器株式会社」を設立し、「ヤナギサワ」ブランドのサクソフォーンで世界的にその名を知られているそうです。梅宮辰夫ファミリーとも関係が深いんですね。

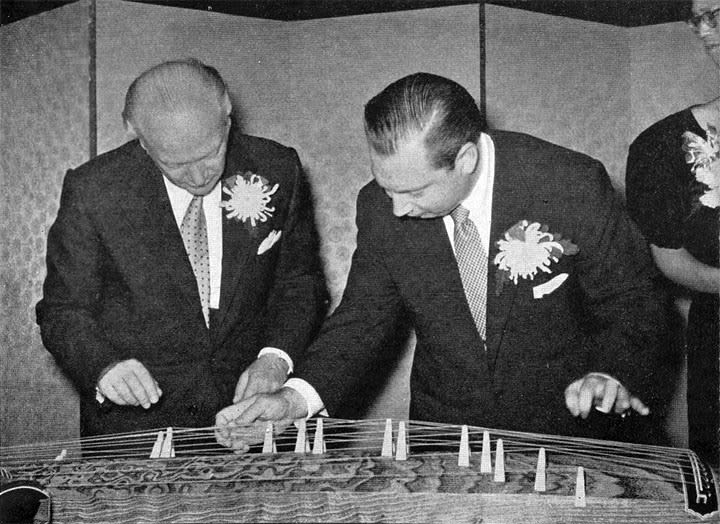

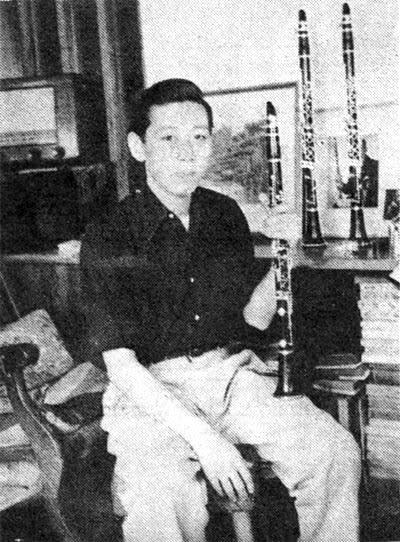

最後に写真の東京交響楽団の北爪利世(きたづめりせい、1916-2004)氏は、日本音楽界の草分け的クラリネット奏者で日本クラリネット協会名誉会長(初代会長)という、これまたすごい人。

↑ 出荷前のクラリネットを検査中の北爪氏。

。。。これだから昔の雑誌の広告は侮れません~(クラリネット製作者の小竹末広さんについては調査します)