昨日もよく晴れていて暑い一日でした。ただ湿度の高い分だけカラッとした感じがありませんので、やっぱり蒸し暑い!

午後からはF教室の俳句教室でしたが、最高気温は30度…でも風がありましたからまあまあ凌ぎやすかったかな…。

今回の兼題は〝蜥蜴〟(とかげ)で、三夏の季語です。しかし、これについてはまた次の機会にでも。今日は、先日の「阿弥陀寺」吟行の続きを書きましょうか。

この寺一帯は前日からの雨が上がった後のしっとりした緑一色。まさに「青梅雨」の中にすっぽり包まれた仁王門を過ぎると、すぐに「湯屋・石風呂」があります。

まず「石風呂」は、源平合戦で焼失した東大寺の大仏殿を再建するため、材木供給地となった周防国(山口県)に入った重源(ちょうげん)上人が東大寺用材の伐りだしに従事する人のための病気治療や疲労回復に設けたものと伝えられています。現在使用されているものは昭和に建造されたものですが、石風呂の伝統は800年前の鎌倉時代から続くもので、現代のサウナのようなもの。当時は石風呂に念仏を唱えながら入るとケガや病気が治るとされ、 今も毎月第1日曜日の体験会では入浴可能。地元の人を中心に多くの人でにぎわっているそうですよ。

薪で石室を熱し、消火後に灰を取り出し、中に薬草を敷き詰めた上に筵を敷いているので、室内では煤けた香と薬草の匂いが立ちこめ、横になると全身が温かく包まれて、湿度も低いので息苦しくなく、長時間入ることができるようです。私も一度この石風呂を焚いたすぐ後に覗かせてもらったことがありますが、ムーッとした薬草の香と焦げたような匂いが今でも思い出されます。

・料金: 300円(薪代)・日時: 第1日曜 12:00~19:00 ※タオル、着替え、汚れてもいい服(綿製品が最適)、水分を用意のこと。

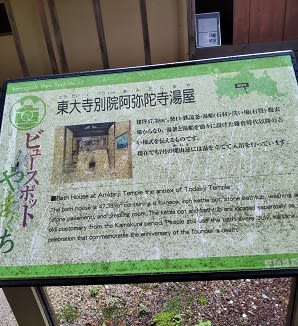

次は石風呂の横に建てられている「湯屋」。これも重源上人により阿弥陀寺が建立された際に、建てられたといわれる施浴施設です。桁行10.53m、梁間4.5mで、桟瓦葺平屋建の覆屋をもつ。建坪47.38㎡、焚口・鉄湯釜・湯船(石材)・洗い場(石畳)・脱衣場からなり、湯釜と湯船を別々に設けた「取り湯」という施浴方法で、鎌倉時代以降の古い様式を伝えるものですから、国指定重要有形民族文化財となっています。現在でも7月の開山忌には湯を立てて入浴を行っているんだとか。

もう一つ、昔重源が作った時のままの石風呂、その入口だと思われるものが残っていました。以前説明を聞いたことがあるのですが、何も書かれたものがなく詳しいことは解りませんでした。しかし、何となくいにしえの雰囲気が漂い、歴史の重みが感じられました。

ちなみに、山口県にはこの他に、重源由来の石風呂があと2基保存されています。「野谷の石風呂」と「岸見の石風呂」。

本樹は雌樹で、果肉の薄いいわゆる石桃と呼ばれる実を6月につけます。林の中に位置するため、日光不足により樹勢がやや衰退していますが、樹齢300年以上と推定される姿には老巨寿の風格が感じられますよ。