一日児童館「かっぱら広場」で遊ぶ男の子

今まで他のブログに書いていた内容を、

『かっぱらぱ編集室つれづれ』の方に一本化することにしました。

これから『かっぱらぱ編集室つれづれ』には、

①子どもの居場所作り 一日児童館『かっぱら広場』のようす

②スクールカウンセラーとして活動

③子育て心理学

④講話・講演のようす

⑤日々のつれづれ などを書いていこうと思います。

改めて、どうぞよろしくお願いいたします。

一日児童館「かっぱら広場」で遊ぶ男の子

今まで他のブログに書いていた内容を、

『かっぱらぱ編集室つれづれ』の方に一本化することにしました。

これから『かっぱらぱ編集室つれづれ』には、

①子どもの居場所作り 一日児童館『かっぱら広場』のようす

②スクールカウンセラーとして活動

③子育て心理学

④講話・講演のようす

⑤日々のつれづれ などを書いていこうと思います。

改めて、どうぞよろしくお願いいたします。

最後の投稿が12月。

いやはや、気が付けば4月になっていました。

学校でスクールカウンセラーの仕事をしているのですが、

年度末になってくると、相談件数も増えていたり、内容も深くなっていたりで、

いろいろ思い悩むことも多くなり、

毎日が目まぐるしく過ぎて行ってしまいます。

今年は、春休みになっても、なんだか気分がすっきりしません。

歳かな~(笑)

かっぱらぱ編集室を始めて27年目。

当時は、子育て真っただ中の34歳。

右も左もわからずでしたが、エネルギーはありましたから、

考えることもなく動いていました。

それが楽しかった。

でも今は、心理学を学び、学校の中で仕事をする中で、

子どもたちの先々のことをいろいろと考えてしまいます。

最近、「学校に行く必要はない」という無責任な大人の発言をネットでよく目に、耳にします。

そういった人は、誰にものを言っているのかと思います。

往々にして、それを言っている人は、当時、学校不適応だった人ではないかと思います。

自分自身の過去を肯定したい、そのために、現在不登校で悩んでいる親や子どもたちの心を惑わせている

そういう風に見えてなりません。

私が子どもだったころ、両親は共働きで学校から帰っても親は家にいませんでした。

当時は、まだ専業主婦が主流の時代でしたから、友だちの家に行くとお母さんがいたり、

夕方外を歩いているとお味噌汁のにおいが漂ってくる…そんな時代でした。

そんな中で、家に帰っても一人というのは、やっぱり子どもながらに寂しかった思い出があります。

しかし、学校から帰ると友だちと遊んだり

(近くの公園でクラスの男の子たちが毎日野球をやっていました)

近くの駄菓子屋さんのおじさんと話をしたり、

学校の公務員さんと仲良くなってその仕事を手伝ったりなど、

自分なりに時間を過ごしていました。

でも今は、近所で外で遊んでいる子どもを本当に見かけなくなりました。

かっぱら広場の時には、20~30人くらいの子どもたちが遊びに来て楽しそうにしていますが、

それ以外の日は、全然見かけないのです。

地域を担う大人がいなくなり、地域が安全でなくなったこともあるし、

夏は外で遊べないほど暑くなっているし、

ネットの普及により、ネットを通して遊ぶことがメインになり、

子どもたちに外で遊ぶという習慣がなくなってしまったのだと思います。

そんな中で、唯一、学校は子ども同士が触れ合える場です。

新しいことを学び、友だちと過ごす学校生活。

それをいかに楽しく安全で充実したものにしていってあげるかを

先生だけではなく、親も、地域の大人も、みんなが一緒になって考えてあげて

実現していってあげることが必要なのだと思います。

「かっぱら広場」で遊んでいる子どもたちのように、

学校でも、子どもたちがのびのびと楽しく生活できるようにしてあげるにはどうしたら良いのか、

スクールカウンセラーの立場、責任として、いろいろ考えてしまうのだと思います。

不登校の苦しさを、一人でも無くしてあげたい。

新年度、再登校したいと考えている子どもたちをいかに受け入れてあげるか。

その子にあった教育の場を、居場所を学校の中につくっていってあげたいと思うのですが、

そのためには、まずは年度初め、

新たに赴任してきた先生たち、新たに担任になった先生たちとの関係づくりから始めなければなりません。

がんばります。

ゲームは子どもたちのコミュニケーションツール

いつの頃からか、子どもたちが「かっぱら広場」にゲーム機やスマホを持ってくるようになりました。

うん万円もする高いものですが、管理はなおざりで、その辺にポンと置いてあることもあります。

そんな時には、「誰の~これ~」と声をかけて、カバンにしまわせます。

以前、かっぱら広場で、ゲーム機を盗まれたり、スマホをなくした子どもがいました。

広場が終わって家に帰ったら、子どもが「ゲーム機がない」と言いに来たのです。

集会場を探しても見つかりません。

低学年の子でスマホを持たされていた子は、帰る時にスマホがないことに気づきました。

一緒に探しましたが見つかりません。

どちらのケースも、ありがたいことに、親から「弁償してほしい」とは言われませんでした。

子どもの自己責任として、叱ってくれたのでしょう。

寝転んでスマホのゲームをやる子、それを見ている子

子どもですから、きちんと管理することはできなくて当たり前。

自分たちに掛かってくる盗難や紛失の責任を考えて、

持ってくることを禁止にすることもできますが、

あえてスマホやゲーム機を持ってくること、使うことを禁止にはしていません。

初めてスマホを持たされた子は、

今まで広場のオモチャで友だちと遊んでいたのに、

ずーっとスマホを見て過ごします。

集会場の中の温かい陽だまりの中で、寝っ転がりながら幸せそうにスマホに見入っています。

でも、何か月か経つと、ゲームやスマホの時間が減って、

また多くの時間を友だちと過ごすようになっていきます。

スマホやゲームも面白いけど、

体を使って友だちと遊ぶ方がもっと楽しいということを

子どもたちは知っているのだと思います。

行儀よくゲームをする二人

今の大多数の大人は、子どもたちからゲーム機やスマホを取り上げたり、

制限をかけててその使用をコントロールしようとしますが、

取り上げられた後に、子どもたちに何が残されているのでしょう。

家庭や地域や学校に、子どもたちが安心して過ごせる場がもっともっと増えてくれたらいいなと思います。

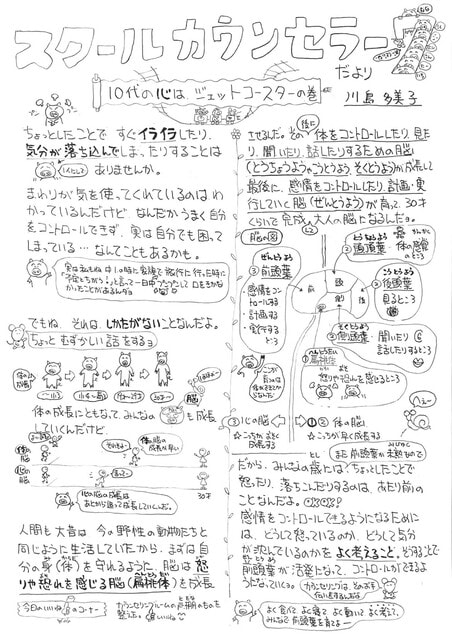

スクールカウンセラーだよりNO7は、

10代は、なぜ怒りのコントロールが苦手なのかについて、

脳の進化に触れながら、説明させてもらいました。

自分の脳(コントロールする脳。進化脳の前頭前野)を育てるためには、

事実はどうなっているのか、自分はなぜそう考えるのか、

事実と、思考(又は認知の仕方)や感情を分けて考えていくことが大切です。

今年も、

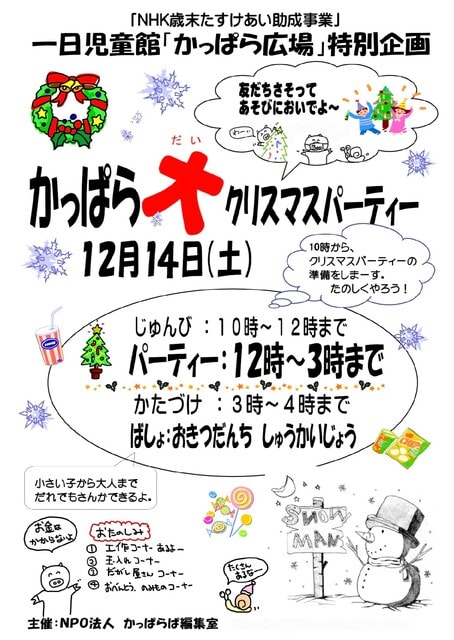

令和6年度(第74回) 「NHK歳末たすけあい|年末年始支援活動助成金」をいただくことができ、

かっぱら広場恒例の『かっぱら大クリスマスパーティー』を盛大に行うことができました。

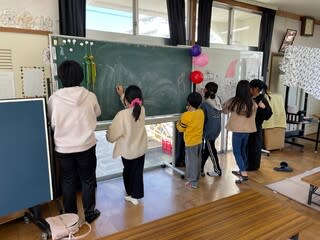

10時から12時まではみんなで準備をします。

ツリーの飾りつけをして、

黒板に絵や文字をかいて、

サンタのカップにみんなで「目」や「リボン」を張り付けます。

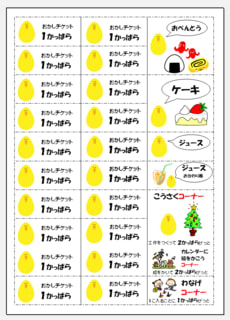

今回の『催し』は、

恒例の駄菓子屋さんコーナーと、玉入れコーナー、ガチャガチャコーナー、工作コーナー。

(写真は2023年度のもの。今年も大きくレイアウトは変わっていません。)

会場に入ると、A4の大きさの「かっぱら紙幣20枚」が印刷された用紙をもらい、

それを使って、お買い物をしたり、遊んだり、お食事をしたりします。

使ったときは、そこにチェックを入れてもらいます。(^^)

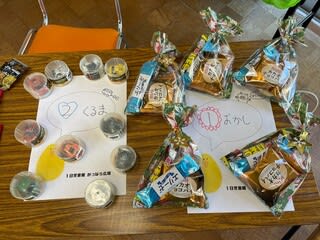

『駄菓子屋さんコーナー』では、1かっぱら~4かっぱらの商品が並びます。

準備している子どもたちが、値段を決めて箱に入れていきます。

準備完了。

12時なりクリスマス会が始まると、こんな感じでみんな買いに来ます。

売る人も、子どもが担当してくれます。

かっぱらは、やりたい人がやるシステムです。

たくさん人が集まるクリスマス会も、

子どもたちの助けを借りたり、当日ボランティアで参加してくれる大人の人がいるので、

特別に大人のスタッフは募集しません。

いつも始まる前は「大丈夫かな~」とはらはらしますが、何とかなるものです。(^^)

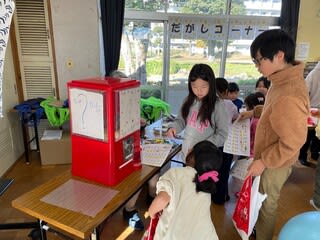

『ガチャガチャコーナー』

ガチャガチャは、以前、他の居場所づくりを行っている方が譲ってくれたものです。

古いですが、良く働いてくれます。

出てきたカプセルの中に、1~3までの数字が書かれていて、その中から好きなものを選びます。

みんなガチャガチャが大好きです。

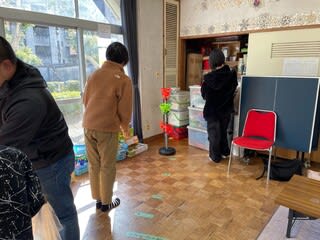

『玉入れコーナー』

入った場所によって1かっぱら~5かっぱらがもらえます。

幼稚園まで、2年生まで、3年生まで、4年生以上で投げる距離が分かれています。

『工作コーナー』

工作をすると2かっぱらもらえます。

毎年、「海辺工房ひとで」の野口さんにお願いをして、クリスマスの工作を行っています。

とにかく作品のクオリティーが高く魅力的。

子どもたちも毎年楽しみながら、作品作りに励んでいます。(^^)

12時になるとクリスマス会が始まります。

子どもたちは、お弁当やケーキ、ジュースをもらい、各々好きなことをしながらのんびり過ごします。

手前がお弁当。

いつもチームカウンセラーの亀田さんが、

子どもたちのためにおいしいお弁当屋さんを見つけて、

注文、運んで来てくれます。ありがたいです。

ケーキは、ここ毎年シャトレーゼです。

この、ケーキの上にサンタがいることが大事なのです。

12時から3時まで、みんな入れ代わり立ち代わり、

食べたり遊んだりして過ごします。

奥が駄菓子屋さん

小さい子にも丁寧に対応してあげています。

手前右は工作コーナー

今回、助成金で買わせていただいたサッカーゲーム。

実はこれが2台目。

レトロな形ですが、思いっきりレバーを回せるので、意外と子どもたちに人気があります。

食べるものも遊ぶものもなくなってきたら、

子どものリクエストがあればいつものオモチャを出します。

これはレゴブロック。

鈴与(株)に寄付していただいたキーボードも子どもたちに大人気です。

今年のかっぱらぱ編集室の行事はこれでおしまいです。

いっぱいいろいろなことがありましたが、楽しい1年でした。

来年も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

<インフォメーション>※詳細はリンクからご確認ください。

★「NPO法人かっぱらぱ編集室」が行っている企画

①一日児童館「かっぱら広場」

毎月1回、子どもたちが自由に遊べる場を提供しています。

お昼の提供、誕生日会も行っています。

毎回の様子は、ブログ「かっぱらぱ編集室つれづれ」に掲載しています。

毎月1回、子どもと関わる人に必要な心理学をわかりやすくお伝えしている連続講座です。

1回の参加のみもOKです。

★心の環境をデザインする「K-happiness」が行っている企画

家族や職場などの人間関係を円滑にすることができる人材育成を目的とした連続講座です。

2025年度4月開講の講座を現在募集中です(全5回)。

事例を学ぶことで、心理学の活用スキルを短時間で習得することができます。

子どものこと、ご自身のこと、家族のことなど、悩んだ時にご利用ください。

スクールカウンセラーだよりのNO6は、睡眠について書きました。

今の子どもたちは、とにかく睡眠不足。

「遅くまでゲームやスマホを使うのをやめよう」と言っても

なかなかコントロールできない状態です。

大谷翔平選手にあやかって、

睡眠の重要性に気づいてもらいたいと思い書いてみました。(^^)

スクールカウンセラーだよりのNO5は、

コミュニケーション術について書いてみました。

生まれた時からSNSのある時代に育っている子どもたち。

気が付けば、親も周りの大人も、常にスマホを見ています。

そんな中で、現実の世界で、友だちとどのように関わったらいいのか

悩んでいる子どもたちが増えています。

子どもたちが行っているラインでのスピーディーな会話と違い、

現実でのコミュニケーションは、

相手の表情やしぐさに注意しながら、

相手の話の内容を注意深く聞いていくことが必要とされます。

スクールカウンセラーだよりのNO4は「リフレーミング」について書きました。

自分の欠点は、見方を変えると長所になることも。

いつも大人に叱られたり諭されたりしている子どもたち。

今、自分に自信が持てない子どもたちが増えていますが、

見方を変えればそんな欠点だと思っていたところが、長所だったりして。

子どもたち対象の心理学の授業の時に

この「リフレーミング」の話をすると、

子どもたちは目を輝かせます。

できれば、声をかける大人の方が、リフレーミングした後のことばを

子どもたちにかけてあげたいものですね。

裏面のリフレーミングシートもご覧ください。(^^)

2024年11月16日(土)に、一日児童館「かっぱら広場」を行いました。

ところが…、

なんとこの日は、小学校の学校公開日。

10時前に「かっぱら広場」開始の放送をかけたら、

心配して近隣のお母さんが電話をくれたり、

わざわざ来てくれて教えてくれました。

10時になっても、誰も来ません。

いやはや、うかつでした。

運動会はチェックしていたものの、

まさか学校公開日とは。

仕方がないので、スタッフ3人、

イスに腰かけ、のんびりおしゃべりをすることに。(^^)

11時になり、子どもはいませんが、

カレーを作って、

学校帰りの子どもたちを待つことにしました。

ついでに、来月のクリスマス会の準備もしました。

昨年度残ったものの数を数えて、足りない分を今年買い足します。

11:30頃、学校公開を終えた子どもたちが、ぞくぞくとやってきました。

早く来た子が、カレー作りを手伝ってくれます。

いやいや、やっといつものかっぱら広場らしくなってきました。

レゴブロックで遊ぶ女の子たち。

12時になりお昼の時間です。

みんな「おなかすいた~」と言ってパクパク食べるので、

大鍋の中も、あっという間にこのとおり。

カレーを食べながら、公開日の様子を

子どもたちが話してくれます。

そして、ご飯の後、13時からは、

11月12月生まれのお誕生日会です。

今月は、オール静岡ベストコミュニティから委託された

trois(トロワ)さんからホールケーキが届きました。

久しぶりのケーキに、みんなうれしくて、

群がる群がる。(^^)

お誕生日の歌を歌った後、

ろうそくに火をつけて、

誕生日の子に消してもらいました。

実は、ケーキを運ぶ時に、うっかり箱ごと一つ落としてしまいました。

その箱を開けてみると、ケーキの飾りが少し潰れていました。(写真右)

子どもたちに「ごめんね~」と謝ると、

みんなが「いいよいいよ。味は変わらないから」と優しい言葉。

かっぱらにくる子は、みんな良い子ばかりです。

ケーキを切り分けて、

みんなでおいしくいただきました。

ありがとうございます。

その後も、いつものごとく、

午後4時までのんびりまったり遊びます。

プラレールで線路を作ったり、

卓球やプラスチックカップを重ねて遊んだり、

座っておしゃべりをしたり、

外で縄跳びをしたりして遊びました。

次回は、12月のクリスマスパーティーです。

たくさん遊びに来てくれると良いな~(^^)

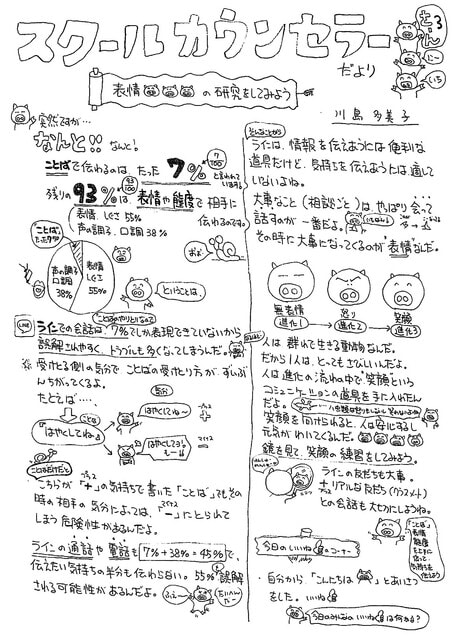

スクールカウンセラーだよりのNO3を出しました。

SNSが普及して、言葉だけのやりとりが多くなっています。

ラインのやり取りは一見楽だけど、返事が返ってこなくて不安になったり、

誤解をして関係が悪くなったりなど、トラブルが絶えません。

本当は、会って話すことが一番安心できるのですが、

スキルがなくて不安がいっぱいです。

そんなことをテーマに、今回は書いてみました。

以下、本文です。

「表情の研究をしてみよう」

なんと!なんと!

ことばで伝わるのは、たった7%。

残りの93%は、表情や態度で相手に伝わるのです。

ラインでの会話は、言葉のやり取りなので、7%でしか表現できないから、

誤解されやすく、トラブルも多くなってしまうんだ。

受け取る側の気分で、言葉の受け取り方がずいぶんちがってくるよ。

たとえば、

『はやくして』と言う言葉。

気分が良ければ、「はやくしてね~」

気分が悪ければ「はやくしてヨ!もー!!」

ことばだけだと、こちらが「+(プラス)」の気持ちで書いた「ことば」でも、

その時に相手の気分によっては「-(マイナス)」にとられてしまう危険性があるんだ。

ラインの通話や電話も、(ことば7%)+(声の調子・口調38%)=45%で、

伝えたい気持ちの半分も伝わらない。

55%は、誤解される可能性があるんだ。

そんなことから、ラインは、情報を伝え合うには便利な道具だけど、

気持ちを伝え合うには適してないよね。

大事なこと(相談ごと)は、やっぱり会って話すのが一番だよ。

その時、大事なってくるのが表情なんだ。

人は、群れで生きる動物なんだ。

だから、一人ではとても寂しいんだよ。

人は進化の流れの中で、「笑顔」というコミュニケーションの道具を手に入れたんだよ。

(爬虫類は怒りもしないし、笑わないよね。)

笑顔を向けられると、人は安心するし、元気が湧いてくるんだ。

鏡を見て、笑顔の練習をしてみよう。

ラインの友だちも大事。

+(プラス)リアルな友だち(クラスメート)との会話も大切にしようね。

「ことば」、「表情」、「態度」を上手に使って。気持ちを伝えよう。

<今日の「いいね」コーナー>

自分から「こんにちは」とあいさつをした。いいね

今日のみんなの「いいね 」は何かな?

」は何かな?