9月奈良旅行の続き・・・

奈良針・旅籠屋宿泊

起きたら、若干の雨天気

よっしゃ出かけよう!程のテンションもなく・・・

でも、やっぱりポイントは押さえときたいな~と思い

若!にワガママを申し出て・・・

向かった先は天理

天理教の建物群を通り過ぎて・・・

天理市柳本町にある、こちら

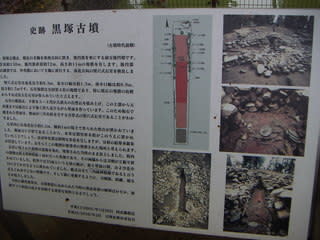

柳本古墳群 黒塚古墳です

(3世紀末の築造、全長約130メートルの前方後円墳で

後円部 径約72メートル、高さ約11メートル

前方部 長さ約48メートル、高さや6メートル)

何がすごいって、

近畿に数あまたある古墳の中でも・・・

原型をとどめていて、内部を散策できるという、貴重な古墳です。

(天皇陵・宮内庁指定の古墳は原則立ち入り禁止ですからね

今のところ、埋葬者が誰なのかは分かっていないようです)

しかも、戦国時代には、こちらに築城もされていて、

関ヶ原の戦いで戦功として、こちらの土地を与えられたのが

織田信長の弟、織田有楽斎

で、その息子の織田尚長が柳本藩を立藩し、城跡に藩庁として柳本陣屋を作りました。

平成9年に、三角縁神獣鏡33面と画文帯神獣鏡1面が、ほぼ原形のまま発掘され、

一躍有名になったらしいです。

古墳入口には、資料館もあって最高なのだが、

この日は休館日

残念ですが、心の中でリベンジ誓いつつ、散策のみで済ませました。

人がいなくて、超プライベート古墳になってます。

一応お墓だから、一人で歩くのは嫌だなあ。

にしても、前方後円墳独特の、この曲線がたまらなく良いです

これが、古墳散策の醍醐味では!

江戸時代、柳本の村民が建てた石碑

雨でしっとり濡れて、何とも良い感じ

こちらの、前方部の端からの眺めが、ナイスビューでした。

前方後円墳の形がよく分かります。

前方部から、後円部を見た眺め

後円墳の構造がよく分かります。

3段構造になっています。

後円墳の頂上は、埋葬当時の姿の復元図?がありました。

この向きが意外だと思うのは、私だけ?

前方後円墳に対して垂直⊥になってます。

こんな感じで見つかったらしい

実は、奈良大学を受験しました。

この大学には、珍しい考古学専攻があります。

わたしゃ漢文が全く読めませんので、受験自体無理でしたが

(で、社会学部受験)

考古学には憧れたものです

高校2年間の担任の先生は、結構著名な歴史の先生

家族旅行はいつも古墳めぐりで、家族のブーイングの的だったらしいですが、

今となっては、先生の気持ちがよく分かります。

(ちなみに、高校の遠足は行き先を自由選択できたのですが、

先生の独断で、風土記の丘・歴史めぐり?になり、これまたブーイングでした )

)

しかし、古墳からの眺めの良いこと!

こういうアオミドロ系?の貯め水は苦手ですが、

艶々してエメラルドグリーンに輝いています。

この美しさは意外でした。

古い街並みの向こうにも古墳が!

天理・桜井の山の辺の道周辺は、古墳のメッカです。

結局、ここで人に会ったのは、

後からタクシーで乗り付けて来はった老夫婦だけ・・・

歴史好きな方か、タクシー運ちゃんが穴場を紹介しはったか・・・

静かで良い場所でした。

こちらはオススメです!

私的にですけどね

さて、

古墳の後は、奈良観光の王道

法隆寺に行きました。

世界遺産・修学旅行の定番コースですが、

私はなぜか行ったことがありませんでした。

(修学旅行は奈良はじめとした関西)

入場料もゴツかったですけど、それを納得させるほどの内容でした。

これまた国宝のオンパレードで(またまた品のない表現)

そらもうびっくらしましたわ。