最終日は連泊した松江の街を散策する。

ホテルをチェックアウトして荷物を預け、タクシーで堀川ふれあい広場乗船場へ。「堀川めぐりの乗船場へ」とお願いしたところ「どちらの乗り場ですか?」と聞かれ「え〜、観光客なので〜」と答えてしまった。その後で、そういえば乗り場が3箇所くらいあったのだと思い出した。あたしが頭に描いていたのは、ホテルから一番遠い乗場。運転手さんはホテルから一番近いところで乗りたいのかもしれないと、確認してくださったのだと思う、すぐに思いが至らず申し訳ないことをした。「じゃあ堀川ふれあい広場に向かいますね」「お願いします」。

途中、ボソボソと観光見どころを紹介してくださった。「どちらの乗り場ですか?」じゃないけど、やや舌足らず(笑)。喋りは下手だけど一生懸命松江のいいところを紹介してあげようとしてくださってるんだなぁと感じた。塩見縄手を走行中「この八雲庵はその日の蕎麦しか打たないので、午後3時ごろには閉まってしまいますよ」と教わった。まだどこでお昼を食べるか決めてなかったけど、地元の方が勧めてくださるならここかなぁ〜と思いつつ、まずは炬燵船に乗って、船頭さんの説明でお堀をめぐる。

堀川は水鳥の楽園らしい

堀川は水鳥の楽園らしい

周囲には図書館や県庁や県民会館などの建物が並ぶ

旧日本銀行、現在はカラコロ工房という複合施設

橋と水面のクリアランスが少ない場所は、船頭さんの合図で頭を下げて、屋根を低く畳む

松江歴史館、残念ながらこの日はお休み

お堀から見た塩見縄手エリア

小一時間の舟遊びを終えて、塩見縄手散策することにした。城下町の佇まいを残す500メートルくらいの通り、ここに小泉八雲記念館、小泉八雲旧居、田部美術家、武家屋敷、などが立ち並ぶ。不昧公(ふまいこう)と呼ばれる七代藩主の松平治郷(はるさと)が広めた茶の文化が、松江に根付いて今でも当時を今に伝える茶室や喫茶室、不昧公好みの銘菓を売る和菓子屋などが市内のあちこちにある。

国指定史跡のヘルン旧居

子供時代の怪我で片目を失明していたため、机と目が近くなるよう座面が高い

武家屋敷は松江市指定文化財

武家屋敷は松江市指定文化財

塩見縄手の名前の由来となったとされる塩見小兵衛も住んだ屋敷

運転手さんおすすめの、出雲そば処八雲庵でお昼

お蕎麦屋さんなのに情緒ある敷地内

ではいざ松江城へ

打込みはぎの石垣、分銅マークは掘尾家の紋

全国に現存する12の天守の一つ

明治当初多くの城が取り壊される中、旧松江藩士や豪農などの働きかけで松江城天守は取り壊しを免れた。平面規模で2番目、高さでは3番目の規模の天守。

天守からの眺め、大山が雪をかぶっているのが見える

別の方角には宍道湖が見える、湖面がキラキラして美しいこと

敷地内にある興雲閣

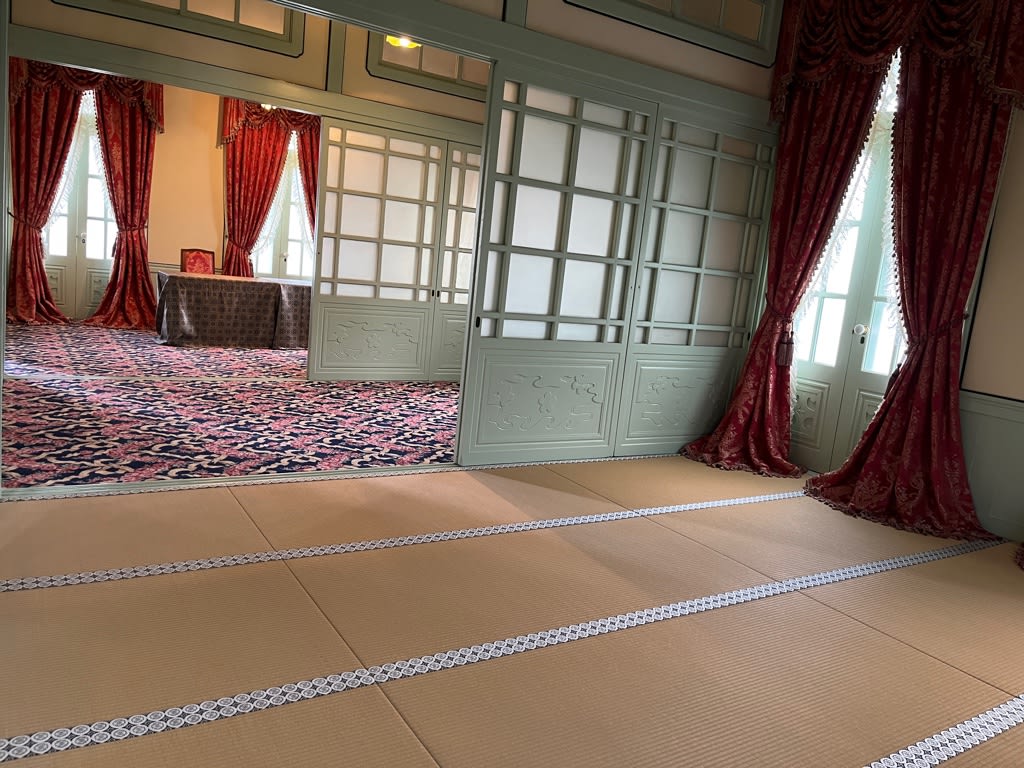

敷地内にある興雲閣松江市が松江市工芸品陳列所として建てた建物で、当初は明治天皇の山陰巡行の行在所に当てるべく計画された。が、巡行は実現しなかった。のちの大正天皇となった皇太子の山陰旅行にあたって1907年の5月22-25日に迎賓館として機能した、とあった。

貴顕室

貴顕室一番奥が御在所、真ん中が拝謁の間、手前が御寝所。洋室と和室が混在する不思議な造り。細部まで見れば見るほど面白い。こんなところを無料で開放してるなんて寛大だ。1階には亀田山喫茶室というカフェが入っている。そこで一服して作戦会議。小泉八雲旧居、松江城、興雲閣と、子供の頃に撮影したスポットで写真に収まった様子を、弟にLINEで送ったりもした。

時間があるので県立美術館を目指そう、と松江城にお別れし宍道湖方面に歩き出した

宍道湖大橋の先に島根県立美術館

島根県立美術館は夕陽スポットとしても有名。水を題材とする絵画を中心にコレクションが形成されていて、クロード・モネがノルマンディーの海を描いた「アヴァルの門」もその一つ。津和野出身の北斎研究者である永田生慈氏の永田コレクションが中核をなす北斎コレクションはなかなかの充実ぶりだった。

敷地内、宍道湖のほとりのうさちゃんたち

宍道湖に沈む夕日

20:10の飛行機で米子空港を発つ予定、高速バスは松江駅前19:25発。夕食を食べてから空港に向かおう、ということで大橋川添いのやまいちへ。

宍道湖のうなぎの白焼き、ふわふわカリカリ

写真は撮り損ねてしまったけど、松江流のおでんが美味しかった。卵は茹で卵ではなくて卵焼き、じゃがいもじゃなくて里芋、しゃぶしゃぶしたセリも加わる。大根は柔らかくて美味しかった。汽水湖の宍道湖は獲れる魚の種類が多い。それを七珍に絞るには色々と議論があったらしいけど、スズキ、シラウオ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、アマサギ、シジミ、に落ち着いた、とのこと。

しめはこれだよね〜ってことで、宍道湖産のしじみの味噌汁

ということで、いい気持ちでホテルに戻り荷物をピックアップし、駅まで歩いてバスに乗り、帰京の途に着いたのでありました。冬の山陰旅、寒かったり雨に降られたりしたけど、観光地らしからぬおっとりと優しい人たちとのやりとりが心和む、楽しい旅でござった。

大正天皇がこの地を視察されたとき 休憩するため

ここを建てたと説明がありました。この貴顕室や重厚な趣の

階段などを覚えています なつかしい。

見習いたい所が多いです。

広島、岡山はよく行きましたが、山陰は初心者レベル。

この記事を参考に来年はこの辺り行ってみたくなりました。

館内の案内によると、当初明治天皇の行在所に使用し、

そのあと工芸品陳列所に使う建物として建てられた、

天皇巡行は実現せず(時局が厳しかったため)

結果的にはのちの大正天皇となる皇太子嘉仁親王の山陰道行啓の御旅館(4日間ほど)となり、

迎賓館としての役割を果たした、とありました。

当初の目的が天皇の行在所ということで、装飾や彫刻がふんだんに使われて美しい建物でした。

国内旅行も海外旅行も、子供の頃母が一手に引き受けて計画していた遺伝か、

我が家ではあたしが旅行計画や予約を一手に引き受けてます。

友人の中にはきっちり計画を立てないと気が済まない人なのに、ご主人が決めたがらない、で喧嘩、みたいな人もいます(笑)。

うちの場合は、見逃したくない場所や予約しておいた方がいいものは押さえておいて、

あとは天気と体調と気分にあわせて調整、っていうのが夫婦共に機能するみたい。

特に期間が長くなる海外旅行では、その方が体にも楽で楽しめます。

なので、団体旅行で効率よく回れる人たちから見たら「え?あそこいかなかったの?」ってことだと思いますが

朝ごはんをゆっくり食べつつ作戦会議して、その日の日程を埋めていくも悪くないですよ。

山陰、あたしも仕事で鳥取に何度かお邪魔したくらいで初心者です。

いいところでしたよ〜、おすすめ