小噴火口 2003.6.12

小噴火口 2005.3.6

小噴火口の中、2003.6.12

風穴は底の部分にある。

右手の岩の「道」は、水がなくなって棲んでいた大蛇が、

頂(いただき)を超えて、裏側の沼に移っていった跡。

風穴 2003.6.12

腕が入るくらいの大きさ。

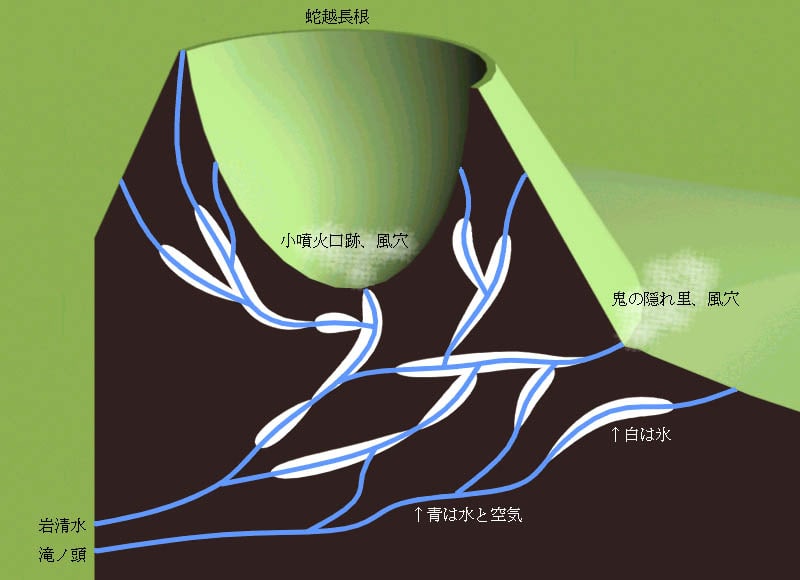

私の想像図。

風穴から寒風山を振り返る。

蛇越えの跡。

古玉ノ池(ふるたまのいけ)は小噴火口のことで、

それを取り囲んでいる西側の山を「姫が岳」、

あるいは「蛇越長根」(じゃごえながね)、または「男山」とよんでいる。

噴火口跡の底には、風穴(ふうけつ)があり冷たい風が吹き出している。

古玉ノ池は「池」と呼ばれるように、昔は水があり、そこに大蛇が棲んでいた。

しかし、水が干上がり始め、大蛇は姫が岳を越えて、

新玉ノ池に移っていった。

それで、蛇越長根ともよばれている。

そのとき蛇が通った跡は、現在も山肌に残っていて、

峰を越え、山を下り、新玉ノ池まで続いている。

玉の池伝説は、裂け目噴火の跡にある石列を見て、

大蛇が峰を越えていく姿を、昔の人が想像したのだろうと考えていた。

しかし、そうではなく、遙かな昔に、噴火を麓から見ていた人びとがいたに違いない。

小規模な、脈動する裂け目噴火列は、蛇越長根を越える真っ赤な大蛇そのものであったはずだ。

最初は大きな山があった。

大噴火口の噴火によって、山のかなりの部分が吹き飛ばされ、

縁の部分にあった現在の寒風山などが残った。

やがて小噴火口が噴火し、溶岩が流れ出して大噴火口を埋めた。

裂け目噴火が起きたのは、そのあとのことだろう。

小噴火口の風穴は腕がやっと入るくらいの小さな穴である。

風穴は、漢字から風が激しく吹き出しているようなイメージであるが、

ここの風穴は冷蔵庫の扉を開けたときのような感じで、冷気が漂っている。

2003年6月9日、風穴出口の気温は7℃で、周囲の温度よりもかなり低かった。

小噴火口は、すり鉢状で雨水が流れ出すところはない。

この風穴は小噴火口の最も低い場所ではないけれど、

大雨のとき、水はこの風穴からも渦巻きながら吸い込まれているにちがいない。

鬼の隠れ里近くにも風穴があるということだが、見つけることはできなかった。

ただ、まわりとは異なった植物が茂っている場所があり、

その辺から冷気が出ているように思えた。

大館市に、国指定天然記念物の「長走風穴」がある。

そこの説明板には、風穴から冷気が吹き出してくる仕組みには、

次の4つの説があると書かれていた。

(1)空気対流説

冬に孔の中を、冷たい空気が流れてつくった氷が、

夏まで氷室(ひむろ)の状態で残っている。

(2)蒸発潜熱説

水が蒸発するときに、熱を奪い取る。

腕に水をつけて風に当てると、涼しくなるのと同じ原理である。

(3)断熱膨張説

気体が膨張するときに、熱を吸収するから、

入口と出口の高低差が大きい洞窟で発生すると、考えられている。

家庭用冷蔵庫なども、この作用を利用している。

(4)周氷河地形環境説

氷河期の冷気が残っている部分が、地中にある。

寒風山の風穴は、蒸発潜熱作用も複合してはいるが、

空気対流作用が主なものだと、私は推測している。

寒風山内面の想像図を描き始めて、途中で考え込むことになった。

氷室になっているのは、蛇越長根の中だろうか、

それとも、噴火口底の下方なのだろうか。

空気対流作用の風穴だとすれば、夏は下部の孔から冷気が吹き出し、

冬は上部の穴から風が流れ出る。

もし、氷室の主な部分が蛇越長根だとすれば、

もっと風穴から冷気が出てくるにちがいないと、推測した。

しかし、気になったので、気温が下がってきた11月16日に、

温度計を携帯し、風穴に行ってみた。

風穴入り口に温度計を置き、タバコに火をつけた。

煙は風穴の中に吸い込まれていき、温度計は無意味な物となってしまったが、

このときの気温は10℃であった。

温度が低いときに、煙が風穴に吸い込まれたことは、

空気対流作用の風穴で、冷気の元になっている氷室は蛇越長根の中だということになる。

だからといって、風穴より深い場所に氷室がないということではなく、

より深い場所の氷室は滝ノ頭湧水などを、夏に冷やしているのだろう。

風穴は、形から2つ分類される。

富士山麓の青木ヶ原樹海にある風穴のように、溶岩洞窟タイプのものと、

岩が崩れて積み重なった累積タイプである。

寒風山は、この両タイプが組み合わさっているような気がする。

蛇越長根の割れ目噴火跡や噴火口跡の下は、崩れた岩がたくさん積み重なっているだろうし、

その下には細い溶岩洞窟が網目のように走って多量の水を蓄えているのだろう。

雪がまだ残っているときに撮影した蛇越長根稜線の大蛇の這い跡部分で、

地肌が見えるのは、上部の穴の一部だからなのだろうか。

小さな、小さな風穴だから、私のような専門知識のない人間でも、

いろいろ想像できて楽しいのである。