急上昇しながら放卵、放精する。大きい方が「雄」。

ホンソメワケベラの卵。

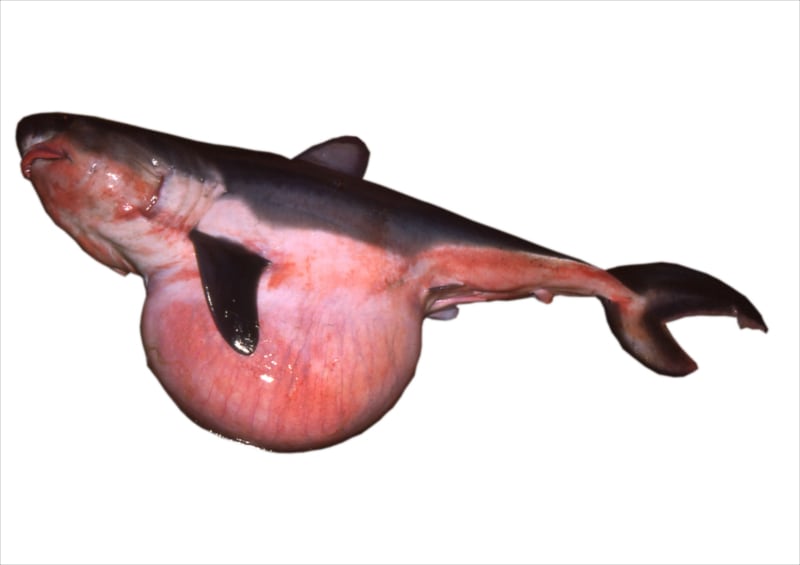

卵と精巣をもっていたニシン。

ホンソメワケベラは、大型の魚の口の中に入って掃除をすることで有名である。

雄1と複数のメスでハーレムをつくり、雄はそれぞれの雌と産卵・放精行動を繰り返す。

ハーレムの雄がいなくなると、雌の中から1尾が雄に変身し、産卵行為は続けられる。

だからといって、変わった卵を産むわけでもない。

魚名ハムレットは、ペアのお互いが雄の役割をしたり雌になったりする。

次は雄になろうか、雌になろうか、悩むだろうからハムレットと名づけられている。

ふつうに池などにいるギンブナは、ウグイ・コイ・ドジョウなどの

精子でも発生が正常に始まる。その精子は刺激剤として作用するだけで、

生まれてくるのはギンブナである。(生物では処女生殖と説明される。)

***

卵の形や生殖生態をみながら、四捨五入すると100歳になった私は幻想する。

40億年前に生物が誕生したとして、それを100で割ると4000万になる。

私が生きた期間の、たった4000万倍でいまのような多様な生物ができてきたとは

ダーウィン進化論だけで考えるのは無理がある。

進化の推進力は、異種遺伝子の合体だろう。

その働きをしたのがウィールスで、結果として人間を造ってきたと確信する。

ウィールスは生物に分類されないことが多い。

それは当然である。なぜならば神であり、そしてあるときは悪魔なのだから。^^;