6月15日は、まいまい京都のツアーで長刀鉾会所の中を初めて見学しました。

祇園祭の山鉾で最も人気があり、前祭7月16日の山鉾巡行では"くじ取らず"で常に先頭を巡行する長刀鉾会所の中、その奥にある蔵の中まで見学させて頂きました。

ご案内して頂くのは山鉾連合会理事長をされている木村幾次郎さんです。

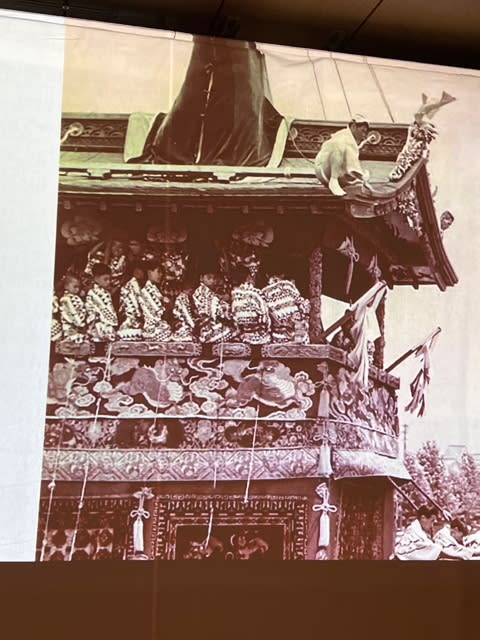

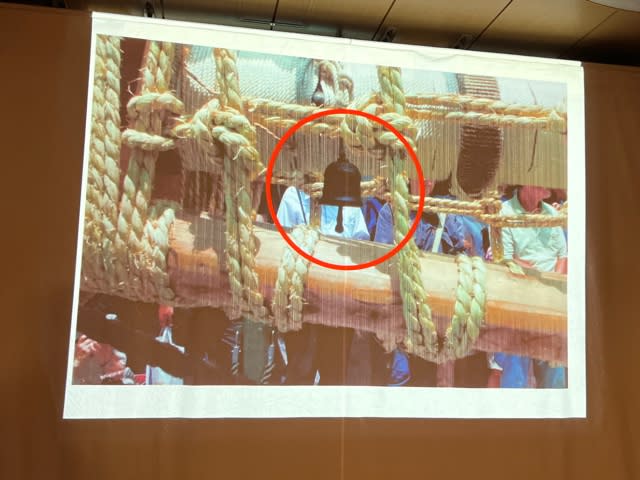

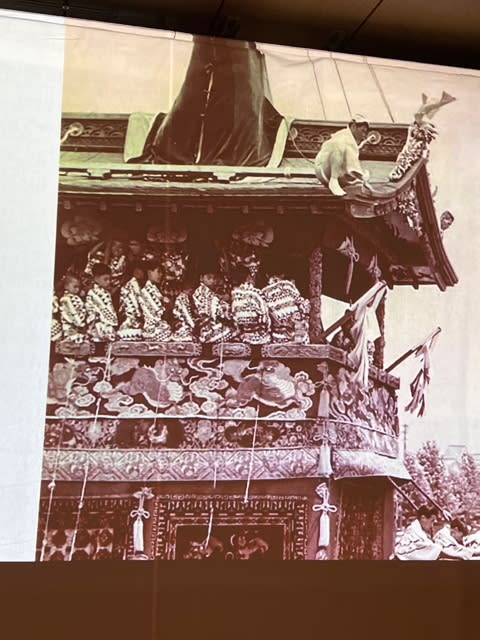

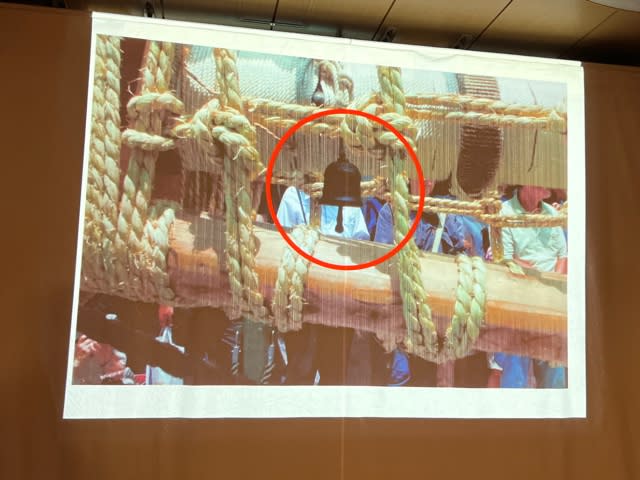

二階で木村さまから祇園祭についてのスライドを使ってレクチャーがありました。

二階では祭に関する様々な神事が行われます。

押入れと思っていた扉の中には神棚が備え付けられています。

おそらくは、八坂神社の御祭神の素戔嗚尊がお祀りされているものと思われます。

祇園祭の山鉾で"長刀鉾"は最も資金力があり懸装品も豪華だと思っていましたが、昔から長刀鉾町に住んでいる方は極端に少なく"貧乏な"鉾町だったそうです。

今でも、お祭りや山鉾巡行を維持するのは大変な事だそうで、保存会も公益財団法人にされています。

今や"ちまき"の販売数は約3万本、山鉾巡行で唯一、生稚児が乗られる鉾として最も人気があります。

木村さまのレクチャーが終わり、一階を見学します。

ご案内していただくのは資材方代表の岡本幸三さまです。

大ベテランの方で倉庫や蔵には何が何処に保管されているのかを全て把握されている"長刀鉾の生き字引"の様な方です。

鉾だてが終わってしまうと、肉眼では見え難い"鉾頭"や神木の上にお祀りされる"御神体"など貴重なものを間近で拝見しました。

"鉾頭"はかっては金属製のものが使われていましたが、現在では竹光に箔を貼ったものが使われています。

蔵の中は今も女人禁制が守られています。

蔵の最奥には長刀鉾の車輪が五つ保管されています。

何故?五つと思いますがひとつは予備ですが、毎年ローテーションを組んで均等に使われているそうです。

会所にエアコンが装備されているのは長刀鉾と南観音山だけではないでしょうか?

長刀鉾会所を見学させて頂くと祭りの気分が一気に盛り上がります。