先日納品を終えた刀装です。

昨年、お客様が工房に持ち込まれた錆身の中にその御刀はありました。

見るも歪な刀装は、鞘の長さに比べて柄前が極端に短く、柄巻は素人の手による不格好さだけが目立つひときわ薄汚れた様相を呈していました。

それでも、鞘の変り塗りには目を見張るものがあり、鞘の形状は重ねをギリギリまで薄く作り込み、刀装具に至っては薄汚れてはいるものの生れの良さが垣間見える不思議なオーラをまとっていました。

刀身を抜き放つと、古研ぎにより曇った刀身には部分部分に赤サビがまとわりつきお世辞にもよい状態とは言えませんでしたが、明らかな南北朝期の刀身に古刀然とした地金、焼き刃に至っては直刃調の働きに溢れた古名刀でした。

若干茎をつまみ底銘となるも古風な二字銘が確認できる雰囲気の良い御刀です。

何でも、欠点が多く処分価格で店頭に転がっていた一振りで、ご依頼者様が「ならば!」と購入されたとのこと。

刀剣の欠点の中で最も嫌われる条件は、「健全でない」ということに尽きます。この御刀の場合は、刃切れという刃紋の断絶が刀身に表れていることが致命傷となって美術刀剣としての取り扱いを得られないまま放置されていたのでしょう。(ちなみに刃切れについてですが、古来よりその部分から刀身が折れやすいなどと言われてきましたが、実はさほど性能に違いはないそうです。)

ところがご依頼者様は、武道をたしなむがゆえに刃切れ承知でお買い求めになり、こうしてわが方まで何とか使える状態に修復したい旨のご相談でお見えになりました。

今まで、刃切れがあるがために打ち捨てられた刀剣を幾たびも見てきた私としては「やられた!」と、この度のご依頼者様の心意気に打たれてしまいました。

こんな粋な仕事を果たすために、私は長い時間を費やして修復家の道を志したことを改めて思い起こし、熱いものがこみ上げてきたのでした。

となれば、直ちにも修復に取り掛からなければなりません。当工房では、基本的に直請けのお仕事しか頂かない関係上、上記の様に使用者様との直接の会話が可能なのでご依頼のいきさつやお考えをお伺いすることができます。また、納期の厳密な期日を定めていない関係上最低限のお代を頂くに過ぎないのですが、一つの工作に掛かりっきりになってしまうとたちまちに赤字仕事になって生活が成り行かなくなってしまいます。というわけで、今回の仕事は赤字決定(笑)。

それでも、ご依頼者様の粋な心意気にほれ込んだお仕事であり、打ち捨てられる可能性が高かった古名刀が命を吹き返す瞬間に立ち会えるわけですから、この仕事の醍醐味を味合わせて頂きました。

鞘の配色に重きを置いて、拵全体の色味の調整にこだわりました。

まず、劣化の酷い柄前を分解します。案の定、柄下地には亀裂が走り、武道用途など危険極まりない状態でした。

鞘の長さに合わせて頃合の長さの柄下地を作成!

もちろんご依頼者様の好みの柄長、操作性、目貫の位置、バランスの調整が念頭に置いての作業になります。

掻き流しの樋の形状に合わせて下地の内側を掻き入れていきます。

昨今の職方は入口周辺のみでよいといった解釈をしている場合がありますが、ギリギリまで樋に添わせて下地との密着度を高める努力が必要です。次に、鮫革を腹合わせで総巻きに包み、漆で塗り固めます。この時、鮫革を固めるための漆、色味を調整するための赤みを帯びた漆、表面に塗る漆の三種類を用いて、拭き漆仕上げとしました。特に大きめの親鮫などは擦れて下層に塗った朱色が顔を出す寸法です。

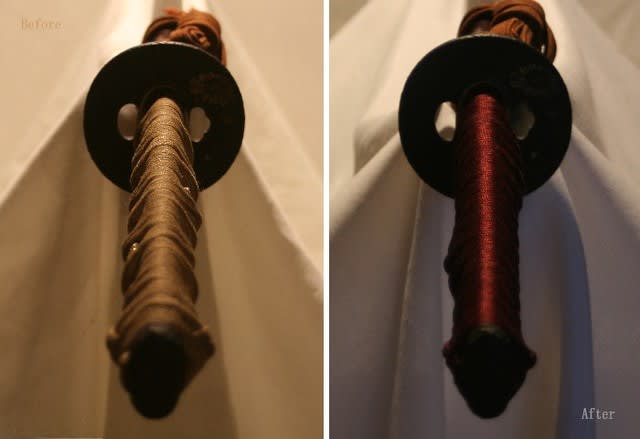

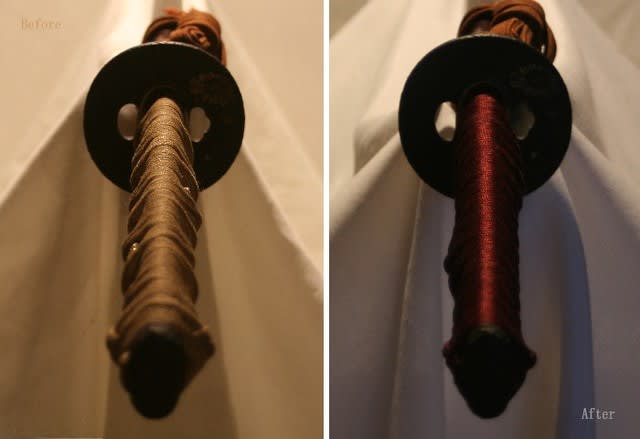

最後に、鞘の色に合わせて染色を施した柄糸を諸摘み技法で巻き上げました。

今回の染色では、鞘の色に合わせることはもちろんのこと経年による汚れを加味して若干明るめの色調に抑えました。

これから何年もご使用頂く中で、より柄糸の色味に深みが増していくことを期待しています。

おっと、忘れてはいけません!刀身の所々に噴き出た錆を除去します。

部分サビというものは、想像以上に刀身にダメージを与えています。今回の御刀は、南北朝期の刀身であったためサビが深く入り込むことがなかったものの、特に錆の酷かった横手周辺は備水砥まで戻って研磨を施しました。

*:今回の工作では全体的に朱色の刀装に仕上げましたが、全く違う方向性で対極になる色味の柄前を作ったとしても、刀装のイメージを汚すことはありません。むしろ、本来はもう少し柄前が自己主張をする様な刀装であったと思います(ただの憶測)。

これにて色味の調整を施した刀装の修復は、終了です!

昨年、お客様が工房に持ち込まれた錆身の中にその御刀はありました。

見るも歪な刀装は、鞘の長さに比べて柄前が極端に短く、柄巻は素人の手による不格好さだけが目立つひときわ薄汚れた様相を呈していました。

それでも、鞘の変り塗りには目を見張るものがあり、鞘の形状は重ねをギリギリまで薄く作り込み、刀装具に至っては薄汚れてはいるものの生れの良さが垣間見える不思議なオーラをまとっていました。

刀身を抜き放つと、古研ぎにより曇った刀身には部分部分に赤サビがまとわりつきお世辞にもよい状態とは言えませんでしたが、明らかな南北朝期の刀身に古刀然とした地金、焼き刃に至っては直刃調の働きに溢れた古名刀でした。

若干茎をつまみ底銘となるも古風な二字銘が確認できる雰囲気の良い御刀です。

何でも、欠点が多く処分価格で店頭に転がっていた一振りで、ご依頼者様が「ならば!」と購入されたとのこと。

刀剣の欠点の中で最も嫌われる条件は、「健全でない」ということに尽きます。この御刀の場合は、刃切れという刃紋の断絶が刀身に表れていることが致命傷となって美術刀剣としての取り扱いを得られないまま放置されていたのでしょう。(ちなみに刃切れについてですが、古来よりその部分から刀身が折れやすいなどと言われてきましたが、実はさほど性能に違いはないそうです。)

ところがご依頼者様は、武道をたしなむがゆえに刃切れ承知でお買い求めになり、こうしてわが方まで何とか使える状態に修復したい旨のご相談でお見えになりました。

今まで、刃切れがあるがために打ち捨てられた刀剣を幾たびも見てきた私としては「やられた!」と、この度のご依頼者様の心意気に打たれてしまいました。

こんな粋な仕事を果たすために、私は長い時間を費やして修復家の道を志したことを改めて思い起こし、熱いものがこみ上げてきたのでした。

となれば、直ちにも修復に取り掛からなければなりません。当工房では、基本的に直請けのお仕事しか頂かない関係上、上記の様に使用者様との直接の会話が可能なのでご依頼のいきさつやお考えをお伺いすることができます。また、納期の厳密な期日を定めていない関係上最低限のお代を頂くに過ぎないのですが、一つの工作に掛かりっきりになってしまうとたちまちに赤字仕事になって生活が成り行かなくなってしまいます。というわけで、今回の仕事は赤字決定(笑)。

それでも、ご依頼者様の粋な心意気にほれ込んだお仕事であり、打ち捨てられる可能性が高かった古名刀が命を吹き返す瞬間に立ち会えるわけですから、この仕事の醍醐味を味合わせて頂きました。

鞘の配色に重きを置いて、拵全体の色味の調整にこだわりました。

まず、劣化の酷い柄前を分解します。案の定、柄下地には亀裂が走り、武道用途など危険極まりない状態でした。

鞘の長さに合わせて頃合の長さの柄下地を作成!

もちろんご依頼者様の好みの柄長、操作性、目貫の位置、バランスの調整が念頭に置いての作業になります。

掻き流しの樋の形状に合わせて下地の内側を掻き入れていきます。

昨今の職方は入口周辺のみでよいといった解釈をしている場合がありますが、ギリギリまで樋に添わせて下地との密着度を高める努力が必要です。次に、鮫革を腹合わせで総巻きに包み、漆で塗り固めます。この時、鮫革を固めるための漆、色味を調整するための赤みを帯びた漆、表面に塗る漆の三種類を用いて、拭き漆仕上げとしました。特に大きめの親鮫などは擦れて下層に塗った朱色が顔を出す寸法です。

最後に、鞘の色に合わせて染色を施した柄糸を諸摘み技法で巻き上げました。

今回の染色では、鞘の色に合わせることはもちろんのこと経年による汚れを加味して若干明るめの色調に抑えました。

これから何年もご使用頂く中で、より柄糸の色味に深みが増していくことを期待しています。

おっと、忘れてはいけません!刀身の所々に噴き出た錆を除去します。

部分サビというものは、想像以上に刀身にダメージを与えています。今回の御刀は、南北朝期の刀身であったためサビが深く入り込むことがなかったものの、特に錆の酷かった横手周辺は備水砥まで戻って研磨を施しました。

*:今回の工作では全体的に朱色の刀装に仕上げましたが、全く違う方向性で対極になる色味の柄前を作ったとしても、刀装のイメージを汚すことはありません。むしろ、本来はもう少し柄前が自己主張をする様な刀装であったと思います(ただの憶測)。

これにて色味の調整を施した刀装の修復は、終了です!