令和元年10月27日、横浜最大の技能職イベント『よこはま技能まつり』が、横浜スタジアムのある横浜公園から~みなとみらい線日本大通り駅までの、日本大通りにして開催されました!

よこはま技能まつりは、今年で40回目を数えるイベントで、この手の技能職イベントとしては、屈指の伝統と格式を誇ります。

主催は、横浜市技能職団体連絡協議会さんで、横浜市内で活動する様々な職方の組合が参画する唯一の団体です。

イベントを40年間続けているということは、昭和・平成・令和と年号を跨いで欠かさず開催されてきたことになりますので、あらためて歴史の重みを感じずにはいられません。

毎年同じ時期に、変わらず流されず確固たる活動を続けることの難しさは、主催者でなければわからない労力と根気が求められることでしょう。

その中にあって、マンネリ化しないように絶えず活動を推進することが、最大の課題になると思います。

当工房は、そんな歴史あるイベントに初出店をさせて頂きましたが、この度出店のご依頼を頂いたことで伝統工芸と言えども地域活動に貢献できる可能性を見出すことができました。

古くて新しい、時代に左右されない活動を目指している当方としては、大変居心地の良い展開となりました。毎度ながら、当方の活動を陰ながら応援して下さる市役所の関係部署の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

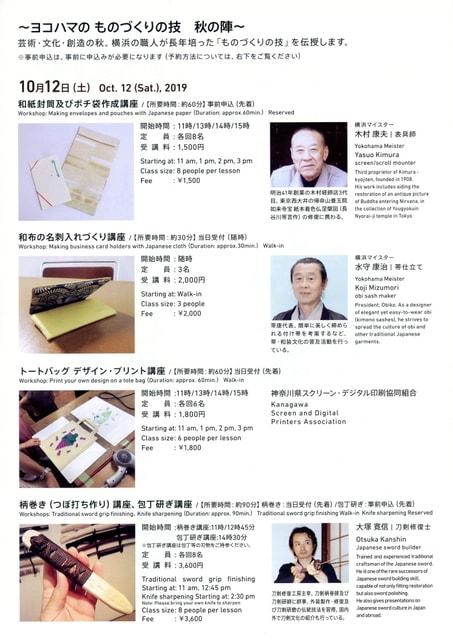

さてさて、当ブースではいったい何をしたのか?といいますと、刀剣研磨の実演をしながらニッチな伝統工芸分野が細々とではあっても、地域に根付いていることをご紹介しました。

さらには、技術を少しでも身近に感じて頂きたいという思いから、包丁の研ぎ教室を開催し、研ぎの理論から実技のコツまでを指導させて頂きました。一生ものの生きた技術を体験された方々は、体験しないと分からない絶妙な研ぎの面白さに夢中なご様子でした。

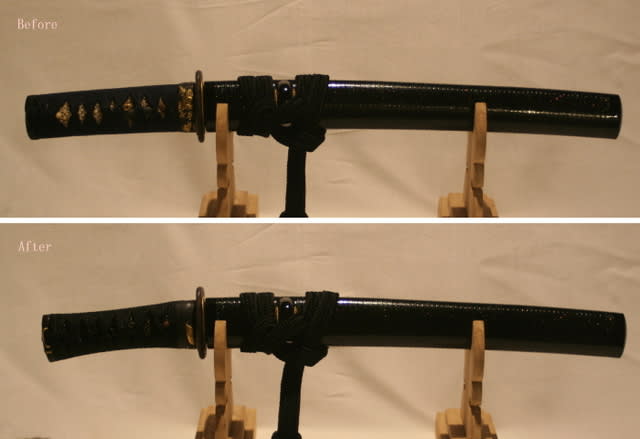

他にも柄巻体験をご用意しておりましたが、時間の都合などもあったため、実施の有無を含めて応援に駆けつけてくれた柄巻師の三幣さんのご判断に委ねました。

今回特に面白い!と感じたことは、職方通しの垣根を超えた交流があったことです。

これだけ異業種の職方さんが一堂に集合すると、当然多種多様な工具もまた集結します。

それら見たこともない刃物の修復を手伝わせて頂きました。

例えば、氷彫刻に用いる巨大な彫刻刀?のような工具類は、見るのも初めてな不思議な形状をしていましたが、研いでみると勘所はやはり日本の刃物で、正しい工作に務めれば素直に反応してくれることがうれしくもあり、確かな手ごたえを感じました。

一つ不思議に思ったことは、道を挟んで隣で開催されていた神奈川県主催の伝統芸能、文化・芸術の祭典(流鏑馬などを披露)との接点がないという謎の距離感があったことです。

当工房の立ち位置は、神奈川県のイベントの伝統やら文化やらの方向性と、横浜市のイベントの技術・技能職の活動紹介のちょうど中間に位置することから、大げさに言うと場所的にも間を取り持つようなブースであったかもしれません。

実際に、そのように声をかけてくれた来場者さんもいらっしゃいました。

今後とも、近隣社会への情報の発信と持続可能な文化の紹介を続けていきたいと改めて思いました。

当ブースへご来訪くださいました多くの来場者の皆様、この場をお借りしましてお礼申し上げます。

また、アンケートにご連絡先をご記入くださった方々には、改めてお礼のメールと今後のイベントのご案内などをお送りさせて頂きます。

なお、今回創作工芸品を購入いただいた方々には、改めて特典を検討しておりますので楽しみにしていてくださいね!

よこはま技能まつりは、今年で40回目を数えるイベントで、この手の技能職イベントとしては、屈指の伝統と格式を誇ります。

主催は、横浜市技能職団体連絡協議会さんで、横浜市内で活動する様々な職方の組合が参画する唯一の団体です。

イベントを40年間続けているということは、昭和・平成・令和と年号を跨いで欠かさず開催されてきたことになりますので、あらためて歴史の重みを感じずにはいられません。

毎年同じ時期に、変わらず流されず確固たる活動を続けることの難しさは、主催者でなければわからない労力と根気が求められることでしょう。

その中にあって、マンネリ化しないように絶えず活動を推進することが、最大の課題になると思います。

当工房は、そんな歴史あるイベントに初出店をさせて頂きましたが、この度出店のご依頼を頂いたことで伝統工芸と言えども地域活動に貢献できる可能性を見出すことができました。

古くて新しい、時代に左右されない活動を目指している当方としては、大変居心地の良い展開となりました。毎度ながら、当方の活動を陰ながら応援して下さる市役所の関係部署の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

さてさて、当ブースではいったい何をしたのか?といいますと、刀剣研磨の実演をしながらニッチな伝統工芸分野が細々とではあっても、地域に根付いていることをご紹介しました。

さらには、技術を少しでも身近に感じて頂きたいという思いから、包丁の研ぎ教室を開催し、研ぎの理論から実技のコツまでを指導させて頂きました。一生ものの生きた技術を体験された方々は、体験しないと分からない絶妙な研ぎの面白さに夢中なご様子でした。

他にも柄巻体験をご用意しておりましたが、時間の都合などもあったため、実施の有無を含めて応援に駆けつけてくれた柄巻師の三幣さんのご判断に委ねました。

今回特に面白い!と感じたことは、職方通しの垣根を超えた交流があったことです。

これだけ異業種の職方さんが一堂に集合すると、当然多種多様な工具もまた集結します。

それら見たこともない刃物の修復を手伝わせて頂きました。

例えば、氷彫刻に用いる巨大な彫刻刀?のような工具類は、見るのも初めてな不思議な形状をしていましたが、研いでみると勘所はやはり日本の刃物で、正しい工作に務めれば素直に反応してくれることがうれしくもあり、確かな手ごたえを感じました。

一つ不思議に思ったことは、道を挟んで隣で開催されていた神奈川県主催の伝統芸能、文化・芸術の祭典(流鏑馬などを披露)との接点がないという謎の距離感があったことです。

当工房の立ち位置は、神奈川県のイベントの伝統やら文化やらの方向性と、横浜市のイベントの技術・技能職の活動紹介のちょうど中間に位置することから、大げさに言うと場所的にも間を取り持つようなブースであったかもしれません。

実際に、そのように声をかけてくれた来場者さんもいらっしゃいました。

今後とも、近隣社会への情報の発信と持続可能な文化の紹介を続けていきたいと改めて思いました。

当ブースへご来訪くださいました多くの来場者の皆様、この場をお借りしましてお礼申し上げます。

また、アンケートにご連絡先をご記入くださった方々には、改めてお礼のメールと今後のイベントのご案内などをお送りさせて頂きます。

なお、今回創作工芸品を購入いただいた方々には、改めて特典を検討しておりますので楽しみにしていてくださいね!