年号を跨ぎ、刀剣修復と外装制作が完了しました!

時代は平成から令和へと移り変わり、新たな気持ちでご依頼者様にご愛用頂けることを願うばかりです。

さてさて今回のご依頼も、尋常ならざるハードルを越えた遥か先にゴールが見え隠れする個性的なご相談から開始しました。

お送り頂いた御刀と同封頂いた刀装具に一抹の不安を感じながらも、毎度のことながら当工房でしかできないであろう工作内容を鑑みて、お受けすることといたしました。

刀身は、打刀拵を作るには茎反りが深く、現代拵(新作?)が付属するも体配からくる弱点と強度を補う為か?柄の重ねを極限まで厚く作ってあります。ここは、下地材の厳選と柄成の調整を図れば、何とか解決できるだろう!と考え工作を開始するも、ご依頼者様より下地は再利用してほしい旨の難解なご指示に撃沈・・・。

しかも、同封頂いた縁金具は厳密な意味で縁装具ではなく、柄縁様の金具は薙刀のもので大刀に用いるには若干身幅が狭く(脇差サイズ)腰が深く、楕円形の形状からは柄成を殺してくれと言わんばかりの作り込みです。極めつけの頭金具に至っては、縁に対して異様に大きな作り込みから柄頭ではないことは一目瞭然で、江戸肥後系の鐺(泥摺り)です。さて困りました、ご依頼者様とのやり取りの中で刀装具変更への余地は微塵も感じられないことから、徹底的に刀装具へと生まれ変わらせる以外に使用できません。

本来尻に着けるものを頭に被せる罪悪感と名品に孔を穿つ罪の重さに耐えながらの工作に手が震えます。

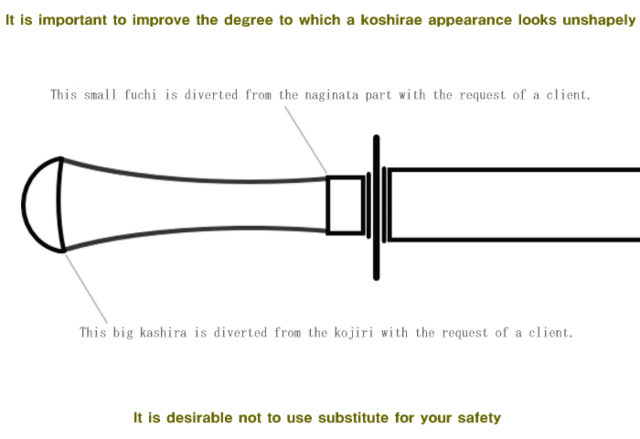

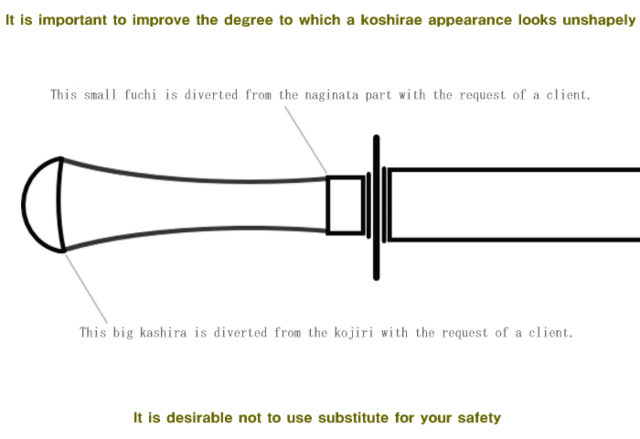

そして刀装具上の最大の問題は、例え薙刀金具と鐺を各々縁頭に生まれ変わらせたとしても、頭が張り縁がつぼむという不格好な形状を如何にまとめるか?という課題が依然残されていることです。

上図の様な不格好さを緩和するため、目の錯覚を利用した柄成の加工と鞘のバランスの調整に挑みます。ちなみに鍔は現代製の鑑賞?を主目的に制作されたものらしく、茎櫃が真ん中になくバランスが不自然です。やむなく鍔にも加工を加えざるを得ません。ちなみに、ハバキも銀着せ一重の半ば剥離した破損品で、やむなく材料を再利用して銅一重ハバキに作り直しました。

そして、今回第二の難問は、ご当地の鹿革を用いて柄巻を施す旨のご依頼であることなのです。刀装には、古来より厳選された鹿革が用いられてきましたので、直ちにお送り頂いた鹿革を使用することが出来ず、柄革に加工できそうな業者さん巡りをする羽目に・・・。

業者さんに加工して頂いたものの色味の調整が必要であったため、さらに革紐の染色を行いました。

何とか材料が揃い、拵へとカタチを変えていきます。

斬りヒケだらけの刀身も、一旦研磨します。

サービス研磨なのであまり手を掛けられませんが、研いだ感触から言って非常に良い刀身です。

今回は、ご用意頂いた刀装具を活用することに精一杯であったため、特に掟へのこだわりはありませんが、強いて言うのであれば肥後系の拵様式にまとめました。

鐺(泥摺り)は、鉄刀木で一から削り出しています。

最後にお祓いを済ませて納品です。ご依頼者様に気に入って頂けることを祈るばかりです。

なお、今回は北国からのご依頼でしたので、白鞘は通常のものよりもかなり厚めになっています。

時代は平成から令和へと移り変わり、新たな気持ちでご依頼者様にご愛用頂けることを願うばかりです。

さてさて今回のご依頼も、尋常ならざるハードルを越えた遥か先にゴールが見え隠れする個性的なご相談から開始しました。

お送り頂いた御刀と同封頂いた刀装具に一抹の不安を感じながらも、毎度のことながら当工房でしかできないであろう工作内容を鑑みて、お受けすることといたしました。

刀身は、打刀拵を作るには茎反りが深く、現代拵(新作?)が付属するも体配からくる弱点と強度を補う為か?柄の重ねを極限まで厚く作ってあります。ここは、下地材の厳選と柄成の調整を図れば、何とか解決できるだろう!と考え工作を開始するも、ご依頼者様より下地は再利用してほしい旨の難解なご指示に撃沈・・・。

しかも、同封頂いた縁金具は厳密な意味で縁装具ではなく、柄縁様の金具は薙刀のもので大刀に用いるには若干身幅が狭く(脇差サイズ)腰が深く、楕円形の形状からは柄成を殺してくれと言わんばかりの作り込みです。極めつけの頭金具に至っては、縁に対して異様に大きな作り込みから柄頭ではないことは一目瞭然で、江戸肥後系の鐺(泥摺り)です。さて困りました、ご依頼者様とのやり取りの中で刀装具変更への余地は微塵も感じられないことから、徹底的に刀装具へと生まれ変わらせる以外に使用できません。

本来尻に着けるものを頭に被せる罪悪感と名品に孔を穿つ罪の重さに耐えながらの工作に手が震えます。

そして刀装具上の最大の問題は、例え薙刀金具と鐺を各々縁頭に生まれ変わらせたとしても、頭が張り縁がつぼむという不格好な形状を如何にまとめるか?という課題が依然残されていることです。

上図の様な不格好さを緩和するため、目の錯覚を利用した柄成の加工と鞘のバランスの調整に挑みます。ちなみに鍔は現代製の鑑賞?を主目的に制作されたものらしく、茎櫃が真ん中になくバランスが不自然です。やむなく鍔にも加工を加えざるを得ません。ちなみに、ハバキも銀着せ一重の半ば剥離した破損品で、やむなく材料を再利用して銅一重ハバキに作り直しました。

そして、今回第二の難問は、ご当地の鹿革を用いて柄巻を施す旨のご依頼であることなのです。刀装には、古来より厳選された鹿革が用いられてきましたので、直ちにお送り頂いた鹿革を使用することが出来ず、柄革に加工できそうな業者さん巡りをする羽目に・・・。

業者さんに加工して頂いたものの色味の調整が必要であったため、さらに革紐の染色を行いました。

何とか材料が揃い、拵へとカタチを変えていきます。

斬りヒケだらけの刀身も、一旦研磨します。

サービス研磨なのであまり手を掛けられませんが、研いだ感触から言って非常に良い刀身です。

今回は、ご用意頂いた刀装具を活用することに精一杯であったため、特に掟へのこだわりはありませんが、強いて言うのであれば肥後系の拵様式にまとめました。

鐺(泥摺り)は、鉄刀木で一から削り出しています。

最後にお祓いを済ませて納品です。ご依頼者様に気に入って頂けることを祈るばかりです。

なお、今回は北国からのご依頼でしたので、白鞘は通常のものよりもかなり厚めになっています。