前回に引き続き、天正拵を作成しました。

今回は、より天正拵の掟に忠実に製作した写し拵えです。

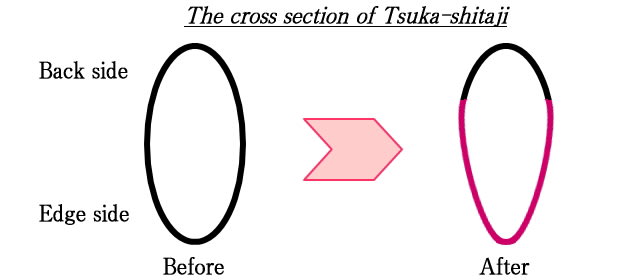

当初、試斬用の研摩にてお預りしていたお刀でしたが、柄下地の破損により大変危険な状態であったため、柄前一式を新規作成いたしました。

斬馬刀のようなゴリッとしたお刀であったため、サイズの合う刀装具が手に入らず、当工房にて縁金具を新たに作りました。本歌の天正拵は、柄縁の腰が比較的低い傾向がありますが、強靭性を考えると若干腰高に作った方が実用的だと思います。

(柄縁製作時の記事はこちら!→・「柄縁の製作」(2014/05/09))

柄頭は水牛の角から削り出して漆で仕上げ、同様に一枚巻きの鮫皮も漆で塗り固めました。

鍔は、室町時代の甲冑師です。

室町末期の実戦的な拵えとは、このような武骨で強靭な拵えが主流であったと思います。

納期に間に合わせるために、連日徹夜をして仕上げました。

今晩は、ぐっすり眠れそうです。

今回は、より天正拵の掟に忠実に製作した写し拵えです。

当初、試斬用の研摩にてお預りしていたお刀でしたが、柄下地の破損により大変危険な状態であったため、柄前一式を新規作成いたしました。

斬馬刀のようなゴリッとしたお刀であったため、サイズの合う刀装具が手に入らず、当工房にて縁金具を新たに作りました。本歌の天正拵は、柄縁の腰が比較的低い傾向がありますが、強靭性を考えると若干腰高に作った方が実用的だと思います。

(柄縁製作時の記事はこちら!→・「柄縁の製作」(2014/05/09))

柄頭は水牛の角から削り出して漆で仕上げ、同様に一枚巻きの鮫皮も漆で塗り固めました。

鍔は、室町時代の甲冑師です。

室町末期の実戦的な拵えとは、このような武骨で強靭な拵えが主流であったと思います。

納期に間に合わせるために、連日徹夜をして仕上げました。

今晩は、ぐっすり眠れそうです。