7月21日 (金曜日) 曇り

昨日の草刈りで疲れが出て、だるい。

幾分曇り空で気温は低めだが湿度が高めだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

休養も兼ねて

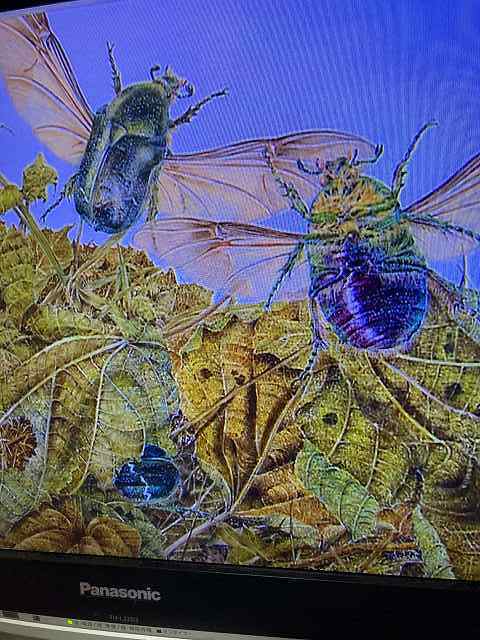

BS NHKのプレミアムカフェ選「虫の画像」を観ている。

精細な画像を書く熊田氏の世界・・感動ものだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

毎日新聞

「情報過多」という言葉を広めたのは

半世紀以上前の世界的ベストセラー「未来の衝撃」だ。

著者のアルビン・トフラーは人間の認識能力には限界があり、

情報が多すぎると、理性的な判断が阻害されると説いた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲デジタル革命で情報量が幾何級数的に伸び、

スマホの普及で個人が扱う情報も飛躍的に増えている。

人類はトフラーの「予言」に抗して適応できるのか。

時には情報の遮断が立ち止まって考えることにつながるかもしれない

~~~~~~~~~~~~~~~

▲宮崎駿監督の10年ぶりの新作長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」が

事前にストーリーやキャストなど情報を明らかにしないまま公開され、

順調なスタートを切った。米津玄師さんの主題歌発表も公開後だった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲ファンの期待を高める手法として前例はある。

だが、戦前に出版され、ロングセラーとなった

少年向け小説を借用したタイトルに意図を深読みしたくなる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲旧制中学の「コペル君」の悩みに叔父が答える

「君たちはどう生きるか」(吉野源三郎著)。

映画のストーリーとは無関係だが、主人公も読んでいる。

宮崎さんは「酷(ひど)い時代にも『人間でいろ』っていうメッセージ」を

受け取ったという

▲映画の倍速視聴が広まり、一部シーンをつないだ違法な「ファスト映画」も登場した。

そんな情報の氾濫の中で育った世代にも予断なしに映画に向き合ってほしいのではないか。

映画館近くの書店で小説とベストセラーの漫画版が平積みになっていた。

映画が若者と良書をつなぐ契機になるのもいい。

=================================

=================================

★上毛新聞には

▼作家の司馬遼太郎さんは1943年に20歳で学徒動員され、ほどなく満州へと送られた。

戦車学校で訓練を受け、戦車第1連隊第5中隊に配属された。

45年春、戦況が厳しくなると、首都防衛のため日本に帰るよう命令を受けた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼新潟から汽車で前橋へ。そこから歩いて相馬ケ原演習場へと向かった。

初めての上州である。関東平野の広さに驚き、

赤城、榛名の裾野の先に東京を想像した

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼エッセー「私の関東地図」によると、

〈上州の空は大きすぎ、なにか言葉でうずめないと歩いていられないほどであった〉。

変化するのは雲の形と色だけ。

際限なく空想力が広がるから、

萩原朔太郎のような詩人が生まれたのだと思ったという

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^

▼桑の実が熟れるころ、栃木県佐野市へと移った。

戦車部隊の青年将校として上陸した米軍を関東平野の

真ん中で迎え撃つことが任務だった

~~~~~~~~~~~~

▼だがそのような事態になれば東京から逃げてくる人が街道にあふれ、

戦車隊は南下できなくなる。

あるとき「交通整理はちゃんとあるんですか」と大本営参謀に質問した。

答えは「ひき殺していけ」。

この言葉は生涯忘れ得ぬものになった

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼作家になった後、

司馬さんは自身の小説が終戦を迎えた22歳の自分に宛てた手紙であると述べている。

ライフワークとした『街道をゆく』は関八州で締めくくる構想を抱いていた。

逝去でそれは実現せず、再び佐野を訪れることはなかった。

======================

図書館にある”街道をゆく”は大半を読んだ。

モンゴル編では司馬氏を案内した”ツベクマ”さんという方のことが

記憶に残っていた・・

たまたまベトナム工場のネットワークを構築出張時

業者の中にモンゴルに駐在した方がいて”ツベクマ”さんのことを

良く知っていて話も盛り上がった。

なんか大草原に住む年配の女性”ツベクマ”さんが身近に感じたのを

思い出す。

=======================================

昨日の草刈りで疲れが出て、だるい。

幾分曇り空で気温は低めだが湿度が高めだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

休養も兼ねて

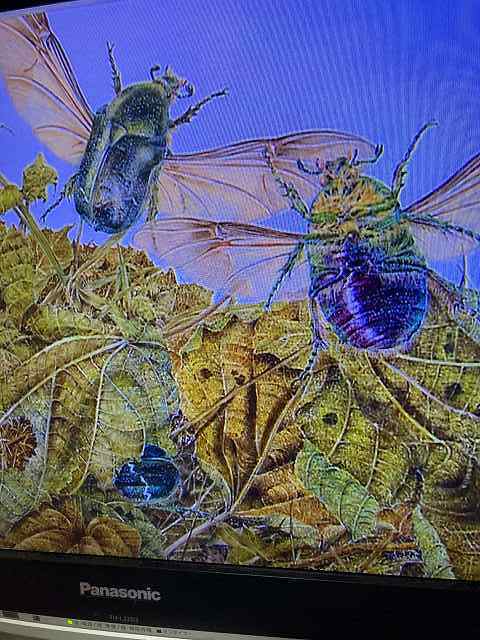

BS NHKのプレミアムカフェ選「虫の画像」を観ている。

精細な画像を書く熊田氏の世界・・感動ものだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

毎日新聞

「情報過多」という言葉を広めたのは

半世紀以上前の世界的ベストセラー「未来の衝撃」だ。

著者のアルビン・トフラーは人間の認識能力には限界があり、

情報が多すぎると、理性的な判断が阻害されると説いた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲デジタル革命で情報量が幾何級数的に伸び、

スマホの普及で個人が扱う情報も飛躍的に増えている。

人類はトフラーの「予言」に抗して適応できるのか。

時には情報の遮断が立ち止まって考えることにつながるかもしれない

~~~~~~~~~~~~~~~

▲宮崎駿監督の10年ぶりの新作長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」が

事前にストーリーやキャストなど情報を明らかにしないまま公開され、

順調なスタートを切った。米津玄師さんの主題歌発表も公開後だった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲ファンの期待を高める手法として前例はある。

だが、戦前に出版され、ロングセラーとなった

少年向け小説を借用したタイトルに意図を深読みしたくなる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲旧制中学の「コペル君」の悩みに叔父が答える

「君たちはどう生きるか」(吉野源三郎著)。

映画のストーリーとは無関係だが、主人公も読んでいる。

宮崎さんは「酷(ひど)い時代にも『人間でいろ』っていうメッセージ」を

受け取ったという

▲映画の倍速視聴が広まり、一部シーンをつないだ違法な「ファスト映画」も登場した。

そんな情報の氾濫の中で育った世代にも予断なしに映画に向き合ってほしいのではないか。

映画館近くの書店で小説とベストセラーの漫画版が平積みになっていた。

映画が若者と良書をつなぐ契機になるのもいい。

=================================

=================================

★上毛新聞には

▼作家の司馬遼太郎さんは1943年に20歳で学徒動員され、ほどなく満州へと送られた。

戦車学校で訓練を受け、戦車第1連隊第5中隊に配属された。

45年春、戦況が厳しくなると、首都防衛のため日本に帰るよう命令を受けた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼新潟から汽車で前橋へ。そこから歩いて相馬ケ原演習場へと向かった。

初めての上州である。関東平野の広さに驚き、

赤城、榛名の裾野の先に東京を想像した

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼エッセー「私の関東地図」によると、

〈上州の空は大きすぎ、なにか言葉でうずめないと歩いていられないほどであった〉。

変化するのは雲の形と色だけ。

際限なく空想力が広がるから、

萩原朔太郎のような詩人が生まれたのだと思ったという

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^

▼桑の実が熟れるころ、栃木県佐野市へと移った。

戦車部隊の青年将校として上陸した米軍を関東平野の

真ん中で迎え撃つことが任務だった

~~~~~~~~~~~~

▼だがそのような事態になれば東京から逃げてくる人が街道にあふれ、

戦車隊は南下できなくなる。

あるとき「交通整理はちゃんとあるんですか」と大本営参謀に質問した。

答えは「ひき殺していけ」。

この言葉は生涯忘れ得ぬものになった

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼作家になった後、

司馬さんは自身の小説が終戦を迎えた22歳の自分に宛てた手紙であると述べている。

ライフワークとした『街道をゆく』は関八州で締めくくる構想を抱いていた。

逝去でそれは実現せず、再び佐野を訪れることはなかった。

======================

図書館にある”街道をゆく”は大半を読んだ。

モンゴル編では司馬氏を案内した”ツベクマ”さんという方のことが

記憶に残っていた・・

たまたまベトナム工場のネットワークを構築出張時

業者の中にモンゴルに駐在した方がいて”ツベクマ”さんのことを

良く知っていて話も盛り上がった。

なんか大草原に住む年配の女性”ツベクマ”さんが身近に感じたのを

思い出す。

=======================================