11月17日 (金曜日) 雨

昨夕の西空は夕焼けであった。もう実りもないピーマンや唐辛子の木を抜いていたら

時間が経ってしまった。

16時半を回って先ほどまで沈む陽を観ていたら、一気に薄暗くなった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

子供のころ、夕焼け空の次の日は晴れると覚えたが

どうも気象予報では結構雨が降ると言っていた。

3時ごろ目覚め外を観れば、その通り雨が降っている。

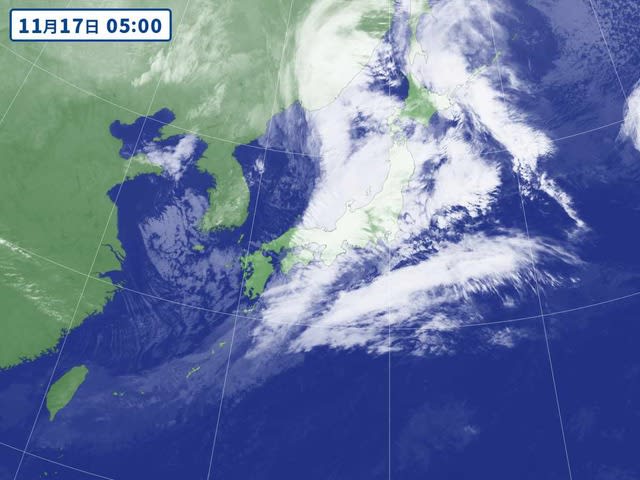

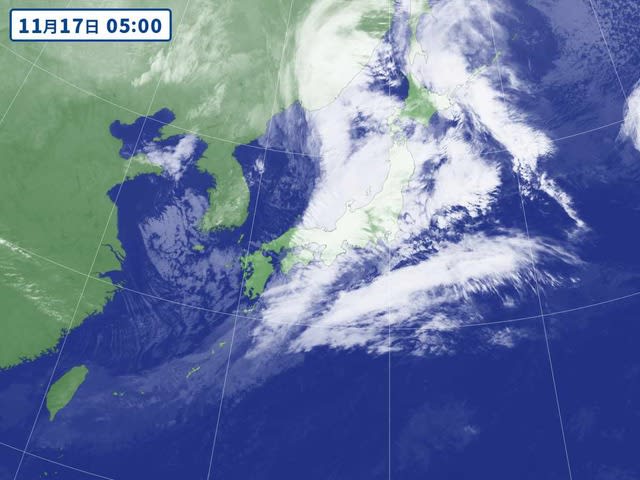

天気図は

午前中で雨も上がりそうだが・・・

============================

新聞 コラムに

▼正岡子規は無類の果物好きであった。

親友夏目漱石の小説『三四郎』には

〈いくらでも食える男だった〉と実名で登場する。

特に好んだのが柿で一度に7、8個食べた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼友人や門人たちも知っていたから、

病に伏せった時はこぞって見舞いに送った。

ところが食べ過ぎて腹をこわし、医師に止められるありさま。

〈柿くはぬ病に柿をもらひけり〉と

悔しさと恨めしさも詠んでいる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼酒樽に渋柿を詰め、アルコール分で渋を抜いた「樽柿」が好きだったという。

縄文時代や弥生時代の遺跡から種が見つかるほど歴史は古いが、もともとあった品種は渋柿。

先人たちは工夫を重ね、おいしく味わえる方法を見いだしたのだろう

~~~~~~~~~~~~~

▼干し柿はその代表格。

製法は中国から伝わったと考えられ、

平安時代の「延喜式」には祭礼用の菓子として使ったとの記述がある。

和菓子の世界では「甘さは干し柿をもって最上とする」と言われるほど。

時間がつくる味わいは殊の外、上質に感じる

▼干し柿作りに最適な時季となり、精を出している方も多いだろう。

わが家では両親が空模様を気にしながら軒下に出したりしまったりと忙しそうである。

色や形が変わっていく様を眺め、出来上がりを待つのも楽しい

▼何かと不人気な渋みの成分だが、二日酔いの予防に効果があるという。

飲酒の前に食べるのがお勧めとか。

宴席が増えるこれからの時季にぴったりではないか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

子規と言えば・・

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺

秋である。

良い季節になった。色鮮やかな柿をほおばる。

すると、まるで私が柿を食べるのを待っていたかのように、

どこからともなく鐘の音が聞こえてきた。法隆寺の鐘に違いない。

こういう時、生きている実感が沸き起こってくるというものだ。

~~~~~~~~~~~~~~

日本人で知らない人はいない有名な俳句です。

松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」もそうですが、あまりに有名すぎて、

たいていの日本人にとっては、どどこが

どうすごいのかよくわからないぐらいになっています。

それほどまでに、日本人の心の中に融け込んでしまっているという言い方もできると思います。

この俳句を「日本人教師」の観点で鑑賞してみます。

==========================

この句が詠まれた時期について

優れた文学作品は、

本来その作者の人生や生活と結び付けて解釈すべきではないとは思います。が、

この作品は正岡子規の34年の短い生涯の中で、

おそらくもっとも豊かな感性を持ちえた時期に作られています。(子規28歳時の作です。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1895年4月 日清戦争に従軍記者として参加、満州に渡る

5月 大連から船で帰国の途中、喀血。神戸病院に入院、生死の境をさまよう。

7月一命をとりとめ須磨保養院で静養

この時期に「六月を綺麗な風の吹くことよ」の句を詠んでいる。

===================================

〇中学時代、晩秋の頃近くの成田川に行って川岸のへり「端」に空いた穴に

手を入れて小魚を手掴みで捕まえに毎日のように出かけた。

途中何度もザリガニに指を挟まれたがその奥に潜む魚を逃げ穴を塞ぎながら捕まえた。

いくらでも獲れた。

途中で柿の実った龍淵寺の鐘が鳴る。多分16時半だ帰る時刻だ。

「魚とり・もう帰れよと・鐘がなる」

なんて遊びで真似をした。

「柿はない・鐘が鳴ってる・龍淵寺」

こういうのって小さいころから好きだった。

ズボンは泥だらけで、母親の渋い顔があったが怒りはしなかったなあ~!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

竹串に小魚20匹を刺して数本溜まると家に帰って火で炙って猫「たろう」の餌にした。

香ばしい匂いに猫も喉をゴロゴロ鳴らしたなあ~あっという間に食べつくした。

~~~

当家の柿もなんだか甘柿なのに、渋さが抜けないので獲っても食べてもらえない。

まだ木に残ったものを干し柿にしてみようか・・!

~~~~~~~~~~~~

昨夕の西空は夕焼けであった。もう実りもないピーマンや唐辛子の木を抜いていたら

時間が経ってしまった。

16時半を回って先ほどまで沈む陽を観ていたら、一気に薄暗くなった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

子供のころ、夕焼け空の次の日は晴れると覚えたが

どうも気象予報では結構雨が降ると言っていた。

3時ごろ目覚め外を観れば、その通り雨が降っている。

天気図は

午前中で雨も上がりそうだが・・・

============================

新聞 コラムに

▼正岡子規は無類の果物好きであった。

親友夏目漱石の小説『三四郎』には

〈いくらでも食える男だった〉と実名で登場する。

特に好んだのが柿で一度に7、8個食べた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼友人や門人たちも知っていたから、

病に伏せった時はこぞって見舞いに送った。

ところが食べ過ぎて腹をこわし、医師に止められるありさま。

〈柿くはぬ病に柿をもらひけり〉と

悔しさと恨めしさも詠んでいる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼酒樽に渋柿を詰め、アルコール分で渋を抜いた「樽柿」が好きだったという。

縄文時代や弥生時代の遺跡から種が見つかるほど歴史は古いが、もともとあった品種は渋柿。

先人たちは工夫を重ね、おいしく味わえる方法を見いだしたのだろう

~~~~~~~~~~~~~

▼干し柿はその代表格。

製法は中国から伝わったと考えられ、

平安時代の「延喜式」には祭礼用の菓子として使ったとの記述がある。

和菓子の世界では「甘さは干し柿をもって最上とする」と言われるほど。

時間がつくる味わいは殊の外、上質に感じる

▼干し柿作りに最適な時季となり、精を出している方も多いだろう。

わが家では両親が空模様を気にしながら軒下に出したりしまったりと忙しそうである。

色や形が変わっていく様を眺め、出来上がりを待つのも楽しい

▼何かと不人気な渋みの成分だが、二日酔いの予防に効果があるという。

飲酒の前に食べるのがお勧めとか。

宴席が増えるこれからの時季にぴったりではないか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

子規と言えば・・

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺

秋である。

良い季節になった。色鮮やかな柿をほおばる。

すると、まるで私が柿を食べるのを待っていたかのように、

どこからともなく鐘の音が聞こえてきた。法隆寺の鐘に違いない。

こういう時、生きている実感が沸き起こってくるというものだ。

~~~~~~~~~~~~~~

日本人で知らない人はいない有名な俳句です。

松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」もそうですが、あまりに有名すぎて、

たいていの日本人にとっては、どどこが

どうすごいのかよくわからないぐらいになっています。

それほどまでに、日本人の心の中に融け込んでしまっているという言い方もできると思います。

この俳句を「日本人教師」の観点で鑑賞してみます。

==========================

この句が詠まれた時期について

優れた文学作品は、

本来その作者の人生や生活と結び付けて解釈すべきではないとは思います。が、

この作品は正岡子規の34年の短い生涯の中で、

おそらくもっとも豊かな感性を持ちえた時期に作られています。(子規28歳時の作です。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1895年4月 日清戦争に従軍記者として参加、満州に渡る

5月 大連から船で帰国の途中、喀血。神戸病院に入院、生死の境をさまよう。

7月一命をとりとめ須磨保養院で静養

この時期に「六月を綺麗な風の吹くことよ」の句を詠んでいる。

===================================

〇中学時代、晩秋の頃近くの成田川に行って川岸のへり「端」に空いた穴に

手を入れて小魚を手掴みで捕まえに毎日のように出かけた。

途中何度もザリガニに指を挟まれたがその奥に潜む魚を逃げ穴を塞ぎながら捕まえた。

いくらでも獲れた。

途中で柿の実った龍淵寺の鐘が鳴る。多分16時半だ帰る時刻だ。

「魚とり・もう帰れよと・鐘がなる」

なんて遊びで真似をした。

「柿はない・鐘が鳴ってる・龍淵寺」

こういうのって小さいころから好きだった。

ズボンは泥だらけで、母親の渋い顔があったが怒りはしなかったなあ~!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

竹串に小魚20匹を刺して数本溜まると家に帰って火で炙って猫「たろう」の餌にした。

香ばしい匂いに猫も喉をゴロゴロ鳴らしたなあ~あっという間に食べつくした。

~~~

当家の柿もなんだか甘柿なのに、渋さが抜けないので獲っても食べてもらえない。

まだ木に残ったものを干し柿にしてみようか・・!

~~~~~~~~~~~~