先日、瀧尾神社へ行ってきました。創建年代は不詳ですが「源平盛衰記」には、この神社の旧名「武鶏ノ社」の名が記されており、平安時代には存在していたと考えられます。その後、天正14年(1586)に、豊臣秀吉が方広寺大仏殿【前ぶろぐ】を建立したのに伴い、現在地に遷座したといわれています。

拝殿の天井には、無垢材で仕上げられた約8メートルの龍が飾られています。あまりの迫力に、夜な夜な抜け出し、近くを流れる今熊野川まで水を飲みに行くとの話が昔、広がりました。神社側では拝殿の天井に網を取り付けて、龍が自由に動けないようにしたそうです。現在は網はなく自由に見ることができます。・・・が、ただいま改装工事のため、ちょっと見にくかったです。

江戸中期に行商から大呉服商になり今の大丸百貨店の礎を築いた、下村彦右衛門が熱心にこの瀧尾神社を参っています。現在の本殿、拝殿、手水舎、絵馬舎は、下村家の手により、は江戸後期にかけて造立されています。大丸の絵馬も奉納されています。

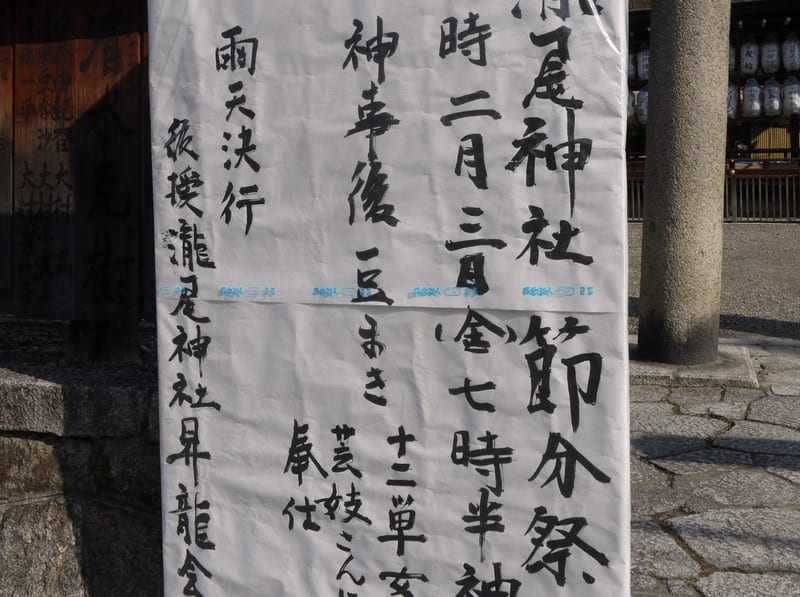

2月3日(金)の7:30には神事が行われ 芸妓さんらによる豆まきが行われるようです。

瀧尾神社 京都市東山区本町11丁目718 参拝自由

*東福寺交番の前の道を北上、九条通りをくぐるとあります。